Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

Numéro 16

Préface

Richard KLEIN

Introduction

Amina HARZALLAH et Imen REGAYA

Vers une réhabilitation énergétique de l’architecture moderne: Immeubles d’habitation du quartier de St Exupéry à Tunis.

Rania FARAH JAAFAR, Amina HARZALLAH et Leïla AMMAR

El Menzah I : habiter une modernité située.

Narjes BEN ABDELGHANI, Ghada JALLALI et Alia BEN AYED

16 | 2023

Préservation de l’identité urbaine et architecturale d’une ville coloniale : Enfidaville

Nadia BOUKADIDA

Table des matieres

Introduction

1. Contexte historique

2. Relation entre la richesse patrimoniale de la ville et sa colonisation

3. Inventaire des différents bâtiments de la ville

4. Le langage architectural et architectonique qui caractérise les bâtiments d’Enfidha

Conclusion

Résumé

Une panoplie d’édifices s’étale toujours de part et d’autre dans la rue qui mène à Tunis et sur la voie qui lui est perpendiculaire. Ces bâtiments bien qu’ils soient vieux et délaissés, nous rappellent l’histoire coloniale de cette petite ville de création française. En se promenant au niveau de ces deux rues, on se rend compte que les édifices sont dotés d’un caractère et d’un charme exceptionnels. Le patrimoine architectural et urbain qui caractérise l’actuelle ville d’Enfidha a une valeur historique remarquable, néanmoins, les bâtiments datant de la période du protectorat français, à l’exception de l’église qui est bien entretenue, commencent à se dégrader bien qu’ils soient encore exploités.Manque d’argent et même d’intérêt, les autorités locales ne cherchent pas à entretenir ces vieilles bâtisses méconnues et menacées d’être démolies puisque l’Institut national du patrimoine n’a pas encore établi un inventaire précis des édifices qu’il faut conserver. Livrée à elle-même cette ville se trouve en déclin bien qu’elle ait besoin de vivre un essor culturel social et économique. C’est pourquoi, la question du devenir de la ville et de ses vieilles constructions se pose sérieusement.

Nos objectifs, à travers cette recherche, seront de redonner à la ville d’Enfidha son identité urbaine et architecturale et de mettre en place un inventaire architectural et architectonique qui constituera une base de données, en procédant à une étude détaillée de certains espaces architecturaux pour mieux comprendre la logique de composition de cet héritage. Notre méthodologie de travail se fondera à la fois sur une recherche archivistique et un travail sur le terrain, à travers cette méthode, nous tenterons de mettre en lumière les caractéristiques et la typologie architecturale de ces différents édifices. D’un autre côté, ce travail servira à détecter les différentes pathologies dont souffrent ces constructions et cela à travers un diagnostic sur l’état de ce patrimoine bâti récent. Finalement, nous souhaitons, à travers ce travail, mettre en exergue cette architecture coloniale qui présente une richesse esthétique et une identité visuelle considérable.

Mots clés

architecture coloniale - Enfidaville - identité - valorisation - patrimonialisation.

Abstract

A panoply of buildings is still spread out on both sides in the street which leads to Tunis and on the way which is perpendicular to it. These buildings although they are old and neglected, remind us of the colonial history of this small town created by the French protectorate. Walking along these two streets, we realized that its buildings have an exceptional character and charm. The architectural and urban heritage that characterizes the current city of Enfidha has a remarkable historical value, nevertheless the buildings dating from the period of the French protectorate, except the church which is well maintained, begin to be deteriorated even though they are still exploited. Because of the lack of money and even of interest, the local authorities do not seek to maintain these old unknown buildings and threatened with demolition since the National Institute of Heritage has not yet established a precise inventory of the buildings which must be preserved. This city needs a cultural, social and economic development. For that reason, the question of its future and its old buildings arises seriously.

Our objectives through this research will be to give back to the city of Enfidha its urban and architectural identity and to set up an architectural and architectonic inventory which will constitute a database. We will carry out a study of certain architectural spaces to better understand the logic of composition of this heritage. Our working methodology will be based on both archival research and fieldwork. Through this method, we will try to highlight the characteristics and architectural typology of these different buildings. On the other hand, this work will serve to detect the various pathologies from which these constructions suffer through undertaking a diagnosis of the state of this recently built heritage. Finally, we wish through this work to highlight this colonial architecture which presents an aesthetic richness and a considerable visual identity.

Keywords

colonial architecture - Enfidaville - identity - development - patrimonialization /heritage

الملخّص

لا تزال مجموعة من المباني منتشرة على جانبي الشارع المؤدي إلى تونس وعلى الطريق المتعامد معه، هذه المباني رغم أنها قديمة ومهملة، مازالت تذكرنا بالتاريخ الإستعماري لهذه المدينة الصغيرة فرنسيَّة التّأسيس. عند التّجول على طول هاذين الشَّارعين، يدرك المرء أن جلّ المباني تتميز بطابع وسحر إستثنائيّ. يعتبر هذا التراث المعماري والعمراني ذو قيمة تاريخية ملحوظة، ومع ذلك فإن المباني التي تعود إلى فترة الحماية الفرنسية بدأت تتدهور بآستثناء الكنيسة التي تمَّت صيانتها بشكل جيد. تعود أسباب التّدهور إلى ضعف الإمكانيات المادية وأيضا لآنعدام الإهتمام، حيث لا تسعى السّلطات المحليّة إلى صيانة هذه المباني القديمة والمجهولة والمهدَّدة أيضا بالهدم. يجدر بالذّكر أن المعهد الوطني للتراث لم يقم بعد بإعداد جرد دقيق للمباني التي يجب الحفاظ عليها. نلاحظ إذن أن مدينة النفيضة في حاجة أكيدة إلى الإزدهار الثقافي والإجتماعي والإقتصادي، لذا فإن التساؤل حول مستقبلها ومصير مبانيها يعد أمرا ملحّا.

تتمثل أهدافنا من خلال هذا البحث أوّلا في رد الإعتبار للهويّة العمرانيّة والمعماريّة لمدينة النفيضة ثمّ إنشاء جرد معماري سيشكّل قاعدة بيانات، كما سنحاول فهم خصائص هذا التراث الجديد. تعتمد منهجيتنا أساسا على البحث الأرشيفي والعمل الميداني، كما سنسلّط الضوء على خصائص الأنماط المعمارية لهذه المباني. من ناحية أخرى، سنسعى خلال هذا العمل إلى الكشف عن المشاكل المختلفة التي تعاني منها هذه البنايات وذلك من خلال تشخيص حالة هذا التراث العمراني الحديث. أخيرًا، نتمنى من خلال هذا البحث إبراز قيمة العمارة الإستعماريّة التي تميّزت بثراء جمالي وهويّة بصريّة ذات قيّمة..

الكلمات المفاتيح

العمارة الإستعماريّة - النفيضة - الهويّة - التّنمية - تَتْريث/ التّراث.

Pour citer cet article

BOUKADIDA Nadia, « Préservation de l’identité urbaine et architecturale d’une ville coloniale : Enfidaville », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°16, Année 2023.

URL : https://al-sabil.tn/?p=3432

Texte integral

Les édifices patrimoniaux représentent les points de repère historiques et emblématiques d'une ville. Ils sont les témoins d'une mémoire collective que nous devons protéger, valoriser et transmettre aux générations futures. Il est clair qu'une ville ne peut assurer sa croissance future qu'en préservant son passé au cours de son évolution et de sa transformation dans le temps. Nous espérons, à travers cette communication, mettre en lumière l'héritage colonial de la ville d'Enfidha, riche de réalisations architecturales datant de l'époque du protectorat français. Ces édifices coloniaux bien qu'ils ne soient pas les réalisations de nos ancêtres, représentent une partie de notre quotidien dans la mesure où ils continuent à abriter nos activités quotidiennes.

Aujourd’hui, cet héritage colonial est mal entretenu et risque de perdre son caractère originel. C'est pourquoi, il est important d’effectuer des recherches à son sujet. Notre approche s'appuiera à la fois sur des recherches bibliographiques et sur le terrain, à partir desquels nous mettrons en exergue les caractéristiques architecturales et les styles de ces différents bâtiments. Ce travail servira à mettre en valeur cette architecture coloniale qui représente une richesse esthétique inestimable.

1. Contexte historique

L’Enfidha est, à l'origine, un domaine beylical (évalué à 120.000 hectares) anciennement « Dar El Bey ». Mohamed Sadok Bey l'a offert au ministre Kheireddine Pacha pour services rendus1.

En 1879, avant son départ définitif de Tunisie vers Istanbul, Kheireddine a vendu le domaine à une compagnie française marseillaise appelée la société Franco- Africaine (SFA)2. Huit ans plus tard, la SFA s’est installée à « Dar El Bey » et change son nom en « Enfidaville ». C’est ainsi que cette petite ville française devient le centre principal de l’important domaine de la contrée du Sahel tunisien et le chef-lieu du petit royaume de cette société3. L’acquisition de ce grand domaine par une grande société capitaliste a incité la France à vouloir protéger ses intérêts en instaurant le protectorat sur les terres tunisiennes4. Selon la SFA, l'acquisition française de la Tunisie était essentielle pour la sécurité et le développement de l'Algérie5.

2. Relation entre la richesse patrimoniale de la ville et sa colonisation

La ville d’Enfidha est un vaste territoire s’étendant entre les montagnes de Zaghouan et la mer, sur la côte sud-est de la baie d'Hammamet. Elle se situe sur la ligne de chemin de fer reliant Tunis à Sousse. C’était une belle et riche région sahélienne6.

Dès leur arrivée en Afrique du nord, les archéologues français ont fouillé les anciens vestiges romains espérant trouver une légitimité historique qui pourrait expliquer leur présence. Cette idée a été renforcée par le maréchal Lyautey lors de son discours à Fès : « … Ici en Afrique du nord, nous retrouvons partout sur nos pas la trace de Rome, ce qui prouve bien que nous y sommes à notre place, c’est-à-dire au premier rang de la civilisation »7.

Les recherches archéologiques ont permis la découverte des ruines de 17 villes romaines, au niveau du « Henchir Chgarnia » et au nord d’Enfidha, se trouvent les ruines d’une importante forteresse, l’ancienne Uppenna8.

Les colons français ont construit à leur tour un certain nombre de bâtiments, dont nous citerons les noms tels que mentionnés dans l’ouvrage de Charles Lallemand : un hôtel, un chai, un marché hebdomadaire, une petite chapelle, une église, un bureau de poste, un bain maure, une école franco-arabe, un presbytère, des bordjs et des villas.

La plupart de ces constructions persistent mais elles sont en général abandonnées par les habitants et les autorités locales, elles se dégradent donc progressivement. Ces bâtisses qui témoignent d’un certain savoir-faire risquent d’agoniser dans l’indifférence totale. La détérioration des espaces intérieurs au niveau de l’ancien siège de la délégation d’Enfidha, autrefois la forteresse principale de la société Franco-Africaine, est un exemple frappant. De plus, l’ancien bâtiment de bains maures est aujourd’hui un entrepôt abandonné, son extérieur délabré est en danger de perdre son aspect d'origine.

Au niveau des travaux de transformation de l’ancien bâti, le risque de défigurer l’aspect essentiel des bâtiments est toujours présent, comme ce fut le cas pour la façade principale de la poste. Nous sommes face à un héritage colonial méconnu et exploité. Seule, l'église catholique, construite en 1907, a échappé à l'oubli et a été transformée en petit musée.

3. Inventaire des différents bâtiments de la ville

Durant la période coloniale, la ville d'Enfidha se caractérisait par sa structure urbaine hiérarchisée, et l’urbanisme se présentait sous la forme d'un maillage régulier. Les fonctions urbaines y étaient bien classées. D’ailleurs, la ville voyait la mise en place des transports urbains et son architecture adoptait plusieurs styles avec une prédominance de l'architecture arabisante.

Pour la plupart des bâtiments Appartenant à notre corpus, il est très difficile, voire impossible, d'obtenir des autorisations d’accès aux bâtiments abandonnés qui n'ont pas obtenu le statut de monument historique. En outre, les archives nationales tunisiennes manquent de documents graphiques pouvant renseigner sur les qualités spatiales et architecturales de ces édifices9. Cela nous a obligé à nous tourner vers l'étude des façades urbaines afin de comprendre les caractéristiques du paysage urbain.

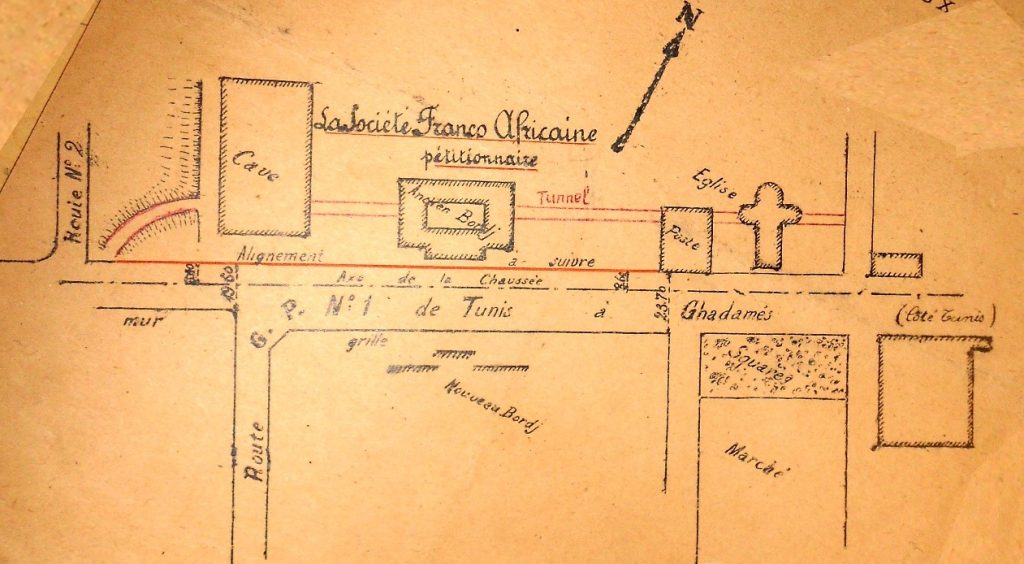

La plupart des constructions de notre inventaire se situent au niveau de la rue menant à Tunis et dans la rue perpendiculaire à celle-ci.

Source : archive privée de M. Habib Cherif.

3.1. La chapelle (l’église des protestants)

La façade principale est marquée par un grand portail qui marque l’entrée à ce bâtiment, il est surélevé par un perron à cinq marches. La porte est surmontée d’un arc outrepassé reposant sur deux colonnettes. La corniche est formée par une frise de pierre de taille sculptée placée au-dessous d’un bandeau de tuiles vertes vernissées, une écriture en majuscule lisible est gravée sur la pierre au-dessous de la tuile : « LA PAROLE DE DIEU DEMEURE ETERNELLEMENT ». Les moulures d’archivolte de l’arc comportent une boucle au-dessus de la clef. La toiture de la chapelle est sous forme d’une voûte en berceau.

La façade latérale est composée de trois parties identiques, séparées par deux grands contreforts qui rappellent ceux des mosquées Almohades (la mosquée de la Koutoubiya à Marrakech ou bien la mosquée de la Kasbah à Tunis). Chaque surface est percée par une fenêtre oblongue arquée, au-dessus de laquelle est placée une lucarne circulaire. Les extrémités des trois murs sont arrondies.

Source : photo de l’auteur.

Source : photo de l’auteur.

3.2. L’église de Saint Augustin

Inaugurée en 1907, elle est dédiée à saint Augustin, le saint patron de l'Église primitive africaine. Peters en était l'architecte et Bevelacqua, l'entrepreneur10. Le plan de l’église épouse la forme d’une croix latine avec un chœur absidial, et autour de cette abside, nous trouvons la sacristie à laquelle donnent accès deux portes intérieures.

Dès le début, le monument a été conçu comme une église-musée de l'art chrétien antique de Tunisie. Les riches découvertes archéologiques chrétiennes faites dans la région d'Enfidha entre 1901 et 1905 ont incité l’archevêché de Carthage et la société franco-africaine à décorer les sols et les murs de cette église d'un ensemble de mosaïques chrétiennes de type funéraire11 .

Bien qu’elle soit de style néo-roman, nous remarquons la présence d’un décor architectonique typiquement arabo-musulman au niveau de la façade principale. Le portail d’entrée est sous la forme d’un cintre, décliné ici en trois voussures en cascade. Mis à part la première voussure, chacune s’appuie sur les impostes des chapiteaux sculptés et des colonnes. La surface de la première voussure est décorée avec des petits triangles répétitifs qui sont accolés à des cercles, la deuxième est décorée de formes souples végétales d’influence orientale.

Source : photo de l’auteur.

Source : le musée d’Enfidha..

Source : photo de l’auteur.

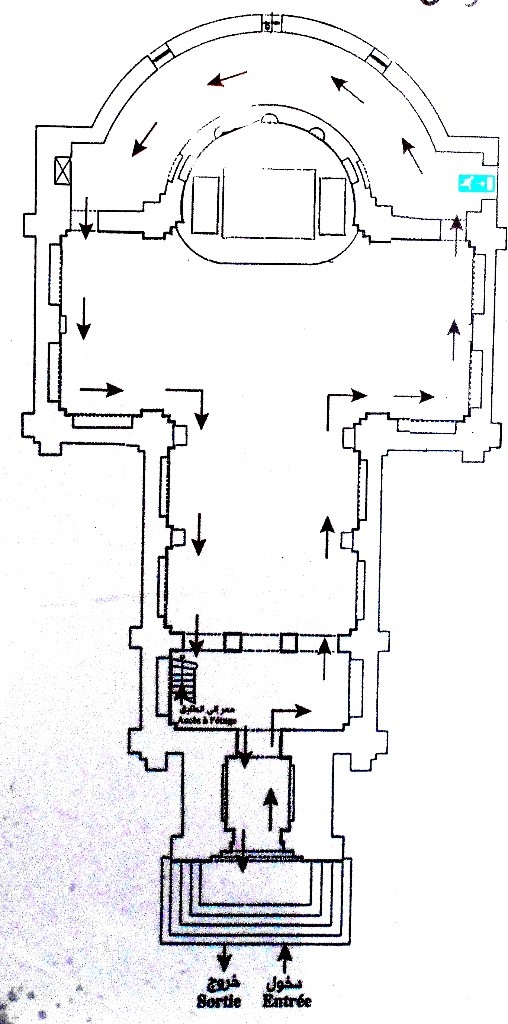

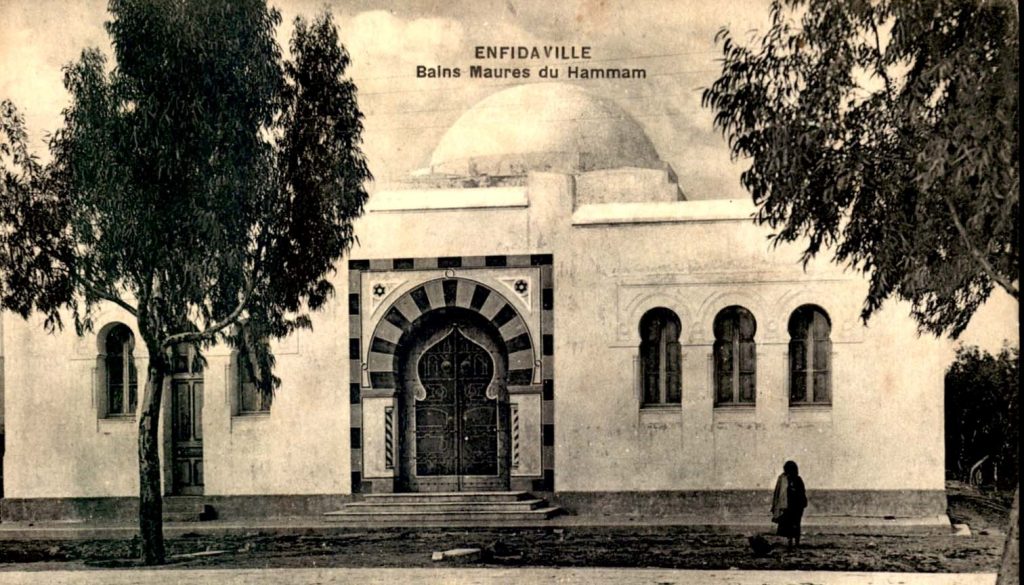

3.3. Les bains maures

L’aspect général du bâtiment épouse la forme d’un parallélépipède et son architecture s’inspire des anciens mausolées tunisiens. Le marquage d’entrée ressemble à celui des mihrabs maghrébo-andalous. Nous accédons à l’intérieur de cet espace par l’intermédiaire d’une porte à arc brisé en lancette (ce genre d’arc est très peu utilisé dans l’architecture coloniale et même locale). Cette porte à deux battants est entourée d’un encadrement rectangulaire bicolore (noir et blanc) dans lequel est inscrit un arc outrepassé à claveaux bicolores (noir et blanc) alternés. L’arc est soutenu par des colonnettes d’angle engagées dans des pilastres. Nous remarquons la présence de trois œillets autour de l’arc et de deux rosaces au niveau des écoinçons. Ce vestibule d’entrée est coiffé d’une grande coupole sur tambour octogonal. Au niveau des faces latérales, se trouvent trois fenêtres oblongues arquées (arc outrepassé), encadrées par une légère moulure. Sur la face latérale apparait une deuxième coupole de taille plus réduite derrière celle de la façade principale.

Source : photo de l’auteur.

Source : www.delcampe.net

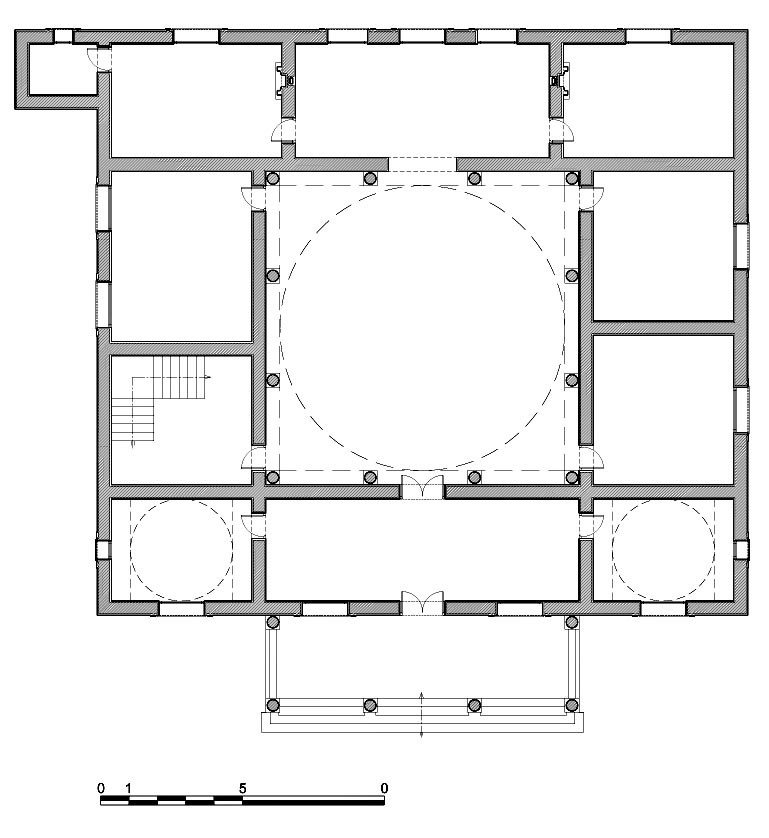

3.4. Le siège de la délégation d’Enfidha (ancien siège de la SFA)

Ce bâtiment fut le siège principal de la société franco-africaine, et sa date d’édification est antérieure à l’an 1919. L’architecture de ce bâtiment emprunte le style architectural des villas modernes réalisées dans la banlieue de Tunis par l’architecte orientaliste Victor Valensi. D’un autre côté, l’allure extérieure de ce grand bâtiment imite celle des bordjs somptueux des beys. Il s’agit d’une façade symétrique par rapport à l’entrée principale avec une grande coupole centrale reposant sur un rectangle orné par une ligne de tuile vernissée et deux autres de taille plus réduite sur les façades latérales. L’accès au bâtiment est marqué par un grand porche d’entrée surélevé par six marches, il est composé de trois arcades en plein cintre, le tout est coiffé par une corniche ornée par des corbeaux de style arabo-musulman, un large bandeau en tuile verte parcourt le haut de la façade et des merlons arrondis ornent l’extrémité des quatre angles des murs. Le bâtiment s’inspire de l’ossature de l’ancien bordj beylical se trouvant en face de la délégation et qui a aujourd’hui disparu. Nous remarquons la présence de petits carreaux de faïence posés sur leurs diagonales décorant les faces blanches de la façade principale. Nous accédons à ce bâtiment par l’intermédiaire d’une porte centrée, où de part et d’autre, se trouvent deux fenêtres oblongues arquées et barreaudées avec un fer forgé typiquement tunisien, la partie inférieure des fenêtres étant décorée avec une frise de faïence. Le hall d’entrée épouse la forme d’un grand carré surplombé par une grande coupole reposant sur des arcs doubleaux (ce sont trois arcs en plein cintre encastrés dans chaque face de ce grand hall, cernés d’une moulure d’encadrement assez fine, doublée, se terminant par deux œillets au centre au lieu d’un seul). Les arcs reposent sur des colonnes avec des chapiteaux imitant le style corinthien. La façade Sud arrière en présente une parfaite symétrie, puisque nous y relevons les mêmes éléments décoratifs : (tuiles vertes, fer forgé, petits carreaux de céramique, auvent en bois).

Source : photo de l’auteur.

Source : relevé d’architecture et dessin de l’auteur.

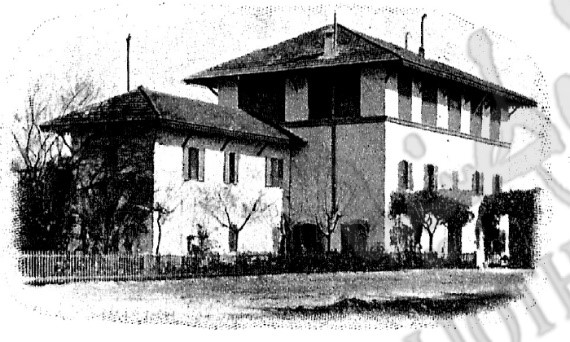

3.5. L’ancien siège du régisseur et les bureaux de la SFA

Situé face au siège de la SFA, construit avant 1910, ce bâtiment, qui a la forme d’un grand pavé droit, se caractérise par sa grande toiture à quatre pans couverts de tuiles rouges, qui dépasse les limites du corps principal.

Source : photo de l’auteur.

Source : Gaston Loth, 1910, p.174.

3.6. La gare d’Enfidaville

Nous retrouvons le même modèle architectural au niveau des gares de Bouficha, de Msaken, de Menzel Gare et d’autres stations tout au long de la ligne du chemin de fer Tunis- Sousse. Ce modèle est appelé « type Nefza » et a été reproduit en 25 modèles répartis sur cinq lignes12. C'était une tradition européenne de recopier des plans types pour les petites et moyennes gares ferroviaires en divers exemplaires.

La gare d’Enfidaville se distingue par son architecture classique et ses toitures inclinées recouvertes de tuile rouge. L’aspect de cette façade s’inspire de l’architecture des petites gares françaises du XIXe siècle, citons à titre d'exemple, la gare de La Ferté-Gaucher construite en île de France en 188113.

Source : photo de l’auteur.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_La_Fert%C3%A9-Gaucher

3.7. La poste : Ancien siège des P.T.T14

Sa façade principale emprunte des éléments de décoration de l’art nouveau et de l’architecture locale tunisienne. Au lieu d’un fronton rectangulaire, l’architecte a eu recours à un grand coquillage à cannelures coiffant le centre de la façade. Nous remarquons la présence d’un bandeau qui s’étirait entre les deux niveaux de la façade et des éléments de décoration locale qui ont été greffés sur la façade tels que les frises de faïence au-dessus des ouvertures, ainsi que les ouvertures de style arabe, oblongues, arquées au niveau du rez-de-chaussée, et l’emploi de l’arc en plein cintre bicolore au niveau de l’entrée principale. Actuellement, le bâtiment a subi quelques modifications mineures telles que l'élimination de l’arc avec claveaux bicolores. Nous remarquons que la porte d’entrée principale n’a pas gardé son état initial et que les claveaux bicolores ont disparu.

Source: Gaston Loth, 1910, p.122.

Source : photo de l’auteur.

3.8. Les villas privées

Comme toutes les villes coloniales tunisiennes, Enfidha a vu émerger de nouvelles typologies architecturales au niveau de son habitat. Cette nouvelle architecture s’ouvre à l’extérieur grâce aux terrasses au-dessus des porches d’entrée et des balcons. Les concepteurs ont abandonné le modèle de la maison à patio. D’un point de vue stylistique, il existe deux modèles : des constructions modernes de style néo-mauresque utilisant un langage architectural traditionnel comme la tuile verte, les corbeaux de style arabe, les merlons arrondis aux angles de la façade, les ouvertures oblongues finement encadrées et un autre modèle de style occidental remarquable par sa façade principale à fronton triangulaire, sa toiture à pignon en tuile rouge et ses ouvertures à encadrement.

Source : photo de l’auteur

Source : photo de l’auteur.

Source : photo de l’auteur.

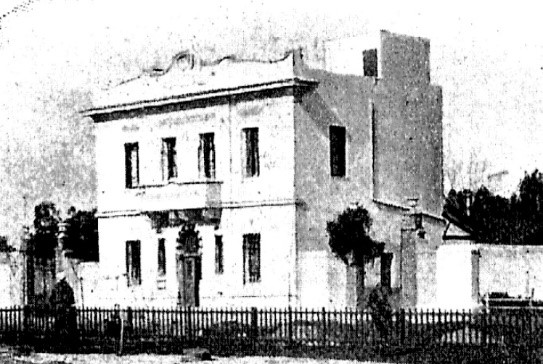

3.9. L’ancien grand Hôtel

Actuellement, ce bâtiment déserté n’a plus d’usage alors qu’à l’époque du protectorat français, il existait une route directe vers la gare d'Enfidaville facilitant ainsi l’arrivée des passagers à cet important hôtel. La façade principale de style éclectique se distingue par l’emploi de deux toitures à arêtes en tuiles vertes coiffant ces deux espaces latéraux. Cet aspect de toiture fut une tradition maghrébo-andalouse qui caractérise aussi l’architecture hafside de la Zawiya15 de Sidi Kacem Az-Zaligi à Tunis. Aujourd’hui les deux toitures ont disparu et tout le bâtiment risque de s’effondrer.

Source : www.delcampe.net

Source : photo de l’auteur.

3.10. Immeuble des Ponts et Chaussées

Au niveau de la façade principale qui est parfaitement symétrique par rapport à la porte d’entrée, se trouve une plaque signalétique. De part et d’autre de l’entrée on trouve deux fenêtres rectangulaires superposées, elles sont barreaudées au niveau du rez-de-chaussée.

La fenêtre au-dessus de la porte d’entrée est oblongue à arc outrepassé et elle est entourée de trois œillets.

L’extrémité de la façade est décorée par des petits corbeaux de formes rectangulaires rehaussés de tuiles vertes. Les autres faces du bâtiment sont dénudées de toute sorte de décoration. L’emploi des merlons présentant une entaille en V se limite à l’extrémité des murs de la buanderie qui se trouve au niveau de la terrasse.

Source : photo de l’auteur.

3.11. Le fondouk SFA et les magasins

Les magasins sont accolés au fondouk de la société franco-africaine. En face des portes des magasins nous trouvons une galerie d’arcade formée de quinze arcs qui reposent sur des colonnettes avec des chapiteaux ornés de feuilles, les arcs reposent sur un soubassement. Quant à la façade principale, elle présente une grande porte outrepassée bornée de part et d’autre par une porte de taille réduite et deux ouvertures oblongues, toutes ces ouvertures sont à arc outrepassé, les extrémités des murs sont ornées par des merlons arrondis.

Source : photo de l’auteur.

3.12. La cour de justice régionale (ancienne villa privée)

Bien qu’elle ait été conçue durant la période coloniale, cette construction présente des similitudes frappantes avec l’architecture arabo-musulmane, à notre avis c’est la seule demeure coloniale se trouvant à Enfidaville avec un patio intérieur découvert. Nous notons l’emploi du même langage architectural et architectonique précédemment étudié au niveau des autres constructions de style arabisant tels que les merlons et les carreaux de céramique.

Source : photo de l’auteur.