Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

Numéro 16

Préface

Richard KLEIN

Introduction

Amina HARZALLAH et Imen REGAYA

Vers une réhabilitation énergétique de l’architecture moderne: Immeubles d’habitation du quartier de St Exupéry à Tunis.

Rania FARAH JAAFAR, Amina HARZALLAH et Leïla AMMAR

El Menzah I : habiter une modernité située.

Narjes BEN ABDELGHANI, Ghada JALLALI et Alia BEN AYED

16 | 2023

Qualification et caractérisation des ambiances lumineuses dans le musée archéologique du Bardo en Tunisie

Mariam CHEIKH ROUHOU

Table des matieres

Introduction

1. Le Bardo : un musée fascinant dont l’histoire traverse les siècles

2. Lumière et musée : résultat d’une dualité de l’ancien et du nouveau

3. Approche qualitative et caractérisation des ambiances lumineuses dans le musée du Bardo

4. Musée et ambiances : entre héritage et innovation dans l’espace muséal en Tunisie

Conclusion

Résumé

Notre travail de recherche se propose d’étudier les ambiances lumineuses dans le musée archéologique du Bardo ; un cas particulier qui allie un ancien palais beylical rénové, et une extension récemment ajoutée.

Cette étude met au centre de ses préoccupations le comportement du visiteur et les interrelations qui existent entre lui et son environnement physique, spatial, social et sensible.

Un travail entrepris sur terrain a combiné parcours commentés et observation ethnographique, pour comprendre le comportement des visiteurs vis-à-vis de l’exposition, et la manière avec laquelle ils s’approprient l’espace et l’occupent. Ceci a permis de caractériser les différentes parties parcourues en matière de lumière et de dispositifs architecturaux et expographiques, ainsi que de qualifier les ambiances lumineuses dans le musée.

Mots clés

Musée du Bardo - ambiances lumineuses - visiteurs - interactions - Parcours commentés et exposition.

Abstract

Our research aims to study luminous ambience inside the archaeological museum of Bardo; a special case that included an ancient beylical renovated palace, and its new extension. This study concerns visitor behavior and interrelationships that exist between him and his physical, social and sensitive space. An in situ study combined the commented route method and ethnographic observation, to understand visitors’ behavior in relation to the exhibition, and the way the appropriate and occupy the space, to characterize the different parts of the museum in terms of light, architectural devices and exhibitions as well as to qualify the luminous ambiences.

Keywords

Bardo museum - luminous ambiences - visitors - interaction - commented route and exhibition

الملخّص

يقترح بحثنا دراسة الأجواء الضوئيّة في متحف باردو الأثري حالة خاصة تجمع بين قصر الباي القديم الذي تم تجديده وتوسعة جديدة أضيفت مؤخرًا

تضع هذه الدّراسة في صميم اهتماماتها سلوك الزائر وعلاقاته بمحيطه الجسدي والمكاني والاجتماعي والحِسِّي. جمع العمل المنجز في الميدان بين طريقة تتمثّل في مرافقة الزّائر في مساره وتدوين تعليقاته، والملاحظة الإثنوغرافية، لفهم سلوك هذا الأخير فيما يتعلق بالمعرض والطريقة التي يحدّد بها محيطه المكاني ويشغله، لتمييز الضوء ونوعيّة أجهزة الإنارة وتجهيزات المعرض والميزات المعمارية في أجزاء مختلفة من المتحف، وتأهيل الأجواء

الضوئيّة في المتحف

الكلمات المفاتيح

.متحف باردو - الأجواء الضوئيّة - الزّوّار - تفاعل - مسار ومعرض

Pour citer cet article

CHEIKH ROUHOU Mariam, « Qualification et caractérisation des ambiances lumineuses dans le musée archéologique du Bardo en Tunisie », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture

Maghrébines [En ligne], n°16, Année 2023.

URL : https://al-sabil.tn/?p=2794

Texte integral

Quand nous parlons aujourd’hui de conservation, de restauration ou de rénovation d’un patrimoine architectonique1, nous nous référons bien évidemment à la charte internationale qui régit le cadre de ces interventions, à un ensemble d’enseignements et à un savoir-faire qui donnent une légitimité à la matérialisation d’une valorisation et d’une préservation de biens historiques, ainsi qu’aux programmes établis par les autorités et justifiant généralement de grandes dépenses (logistiques, matérielle, etc.).

De nos jours, nous essayons de transmettre aux générations futures un patrimoine bâti valorisé qui retrace ou garde son histoire en se basant sur des travaux de recherches scientifiques, par différents moyens. Cette valorisation n’exclut pas les ambiances qu’offrent ces édifices rénovés. Ces ambiances sont considérées dans leurs complexités, embrassant ainsi le champ vaste et illimité du possible et offrant des expériences esthétiques, sensorielles et cognitives différentes et nouvelles. Ceci explique notre choix dans cet article concernant les ambiances, et plus spécifiquement les ambiances lumineuses dans l’espace muséal, surtout avec ce qu’offrent les nouvelles techniques ainsi que les matériaux en matière de construction pour contrôler la lumière naturelle du jour, et ce que fournissent les nouvelles technologies en matière d’éclairage artificiel.

Le Bardo : un musée fascinant dont l’histoire traverse les siècles

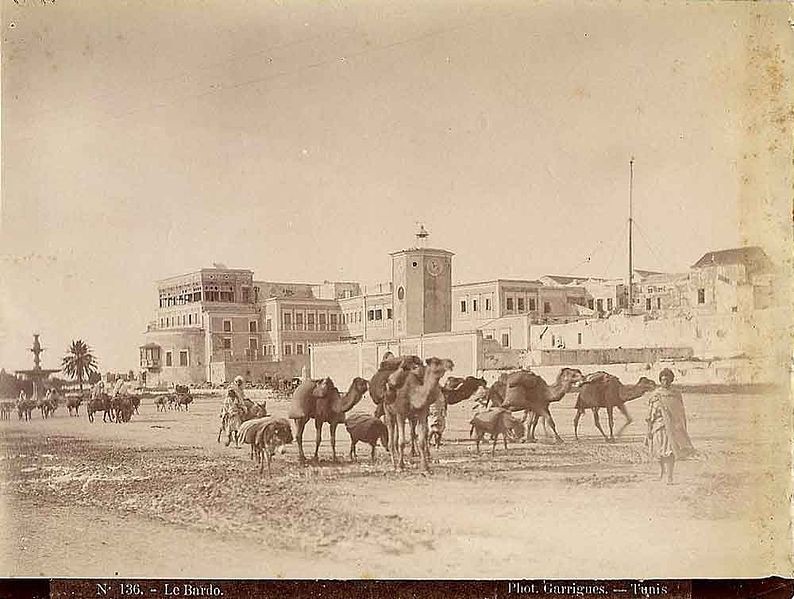

Le musée national du Bardo2 fait partie du patrimoine architectonique muséal « fascinant » dont dispose la Tunisie. Il occupe une partie de l’ancien palais beylical à laquelle vient s’ajouter une extension récente de style architectural contemporain.

En effet, à l’occasion de la reconversion de l’ancien palais beylical en musée archéologique et dans le cadre d’une opération de patrimonialisation qui a visé sa mise en valeur, sa conservation et sa sauvegarde, le bâtiment a été restauré et réaménagé plusieurs fois en vue de sa nouvelle fonction. Ces travaux qui se sont étalés sur plusieurs périodes ont marqué l’histoire du musée. Les transformations du Bardo (anciens espaces du palais beylical) ont commencé au XIXe siècle par des agrandissements et des ajouts durant des périodes successives pendant le règne de Mohammad Bey (1855-1859)3.

Source : Bertrand Bouret. URL: https://fr.wikipedia.org/

Source : Rijksmuseum URL: https://commons.wikimedia.org/

Afin de faire place à une collection impressionnante de mosaïques romaines, « la plus importante au monde »4 provenant des grands sites archéologiques de la Tunisie, des salles ont été ajoutées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle durant la période coloniale parallèlement à plusieurs travaux de restructuration. La « salle d’Oudna » a été ajoutée en 1896 sous le nom connu de « la salle à manger », et « la salle de Dougga » ancienne « Sala Dalassé » en avril 19035.

Les travaux d’aménagement du secteur enserrant le « Musée arabe » ont commencé à partir de 1900 mais l’établissement n’a ouvert ses portes aux visiteurs qu’en février 1913. Entre 1909 et 1932, le musée a connu l’agrandissement de ladite « Salle chrétienne ».

Ce n’est qu’après l’indépendance, en mars 1956, que le musée a été placé au rang de musée national et baptisé ainsi « Musée National du Bardo ». Depuis 1956 et jusqu’à 1990, les travaux de restauration et de rénovation se sont poursuivis pour améliorer l’état du musée, touchant au début « la salle de musique », des galeries au deuxième étage, ainsi que « la salle du moyen âge » qui a connu des interventions avec « la salle des ventes » et la véranda vers la fin des années soixante-dix6. Le département punique a connu des travaux de restructuration et d’agrandissement vers la fin des années quatre-vingt ayant mené à la création de « la salle du trésor ». « La salle de Carthage » quant à elle, a fait l’objet d’un projet d’éclairage d’ambiance7.

Le partenariat établi de 1991 jusqu’à 2001 entre l’Institut national du patrimoine (INP) et L’Agence Nationale de la Mise en valeur du Patrimoine et de la Promotion culturelle (AMVPPC) a permis le réaménagement du couloir des sarcophages, du département de la préhistoire et de « la salle punique »8.

Le réaménagement et la restructuration des espaces du complexe palatial et la transformation de ce dernier en musée archéologique ont permis non seulement de conserver ces espaces et d’exposer un trésor archéologique inestimable, mais aussi d’offrir aux visiteurs des expériences ambiantales riches et différentes, résultant de différents styles d’architecture (maghrébine, turque, et italianisante) et de différentes techniques ; un art architectural synthétisant la Tunisie des XVIIIe et XIXe siècles9.

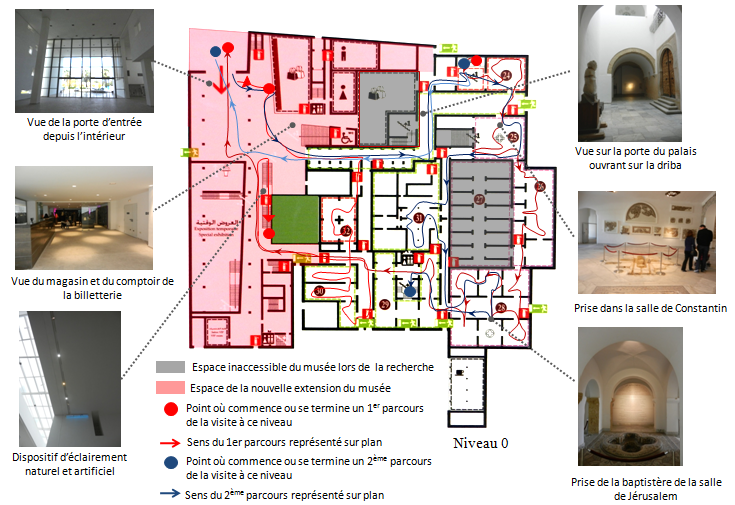

En 2009, une nouvelle aile de style architectural contemporain est venue s’ajouter à l’arrière du musée historique existant, lui-même réhabilité. En effet, l’étude de ce nouveau projet muséographique et architectural a commencé en 2003, dans le cadre de l’application d’une stratégie globale de développement du tourisme culturel. Confié à une équipe d’architectes français en collaboration avec une compétence tunisienne10, ce programme muséographique a été élaboré en se basant sur des circuits chronologiques et thématiques. A l’image de la grandeur de l’ancien palais beylical et de ses décors, la nouvelle extension est conçue dans la continuité de cette idée de splendeur et de grandeur, de magie et de surprise avec son porche et son hall majestueux de vingt mètres de large sur trente-deux mètres de long. Ce hall abrite la plus grande mosaïque du musée et de l’Afrique du nord, appelée la mosaïque des thermes de Sousse.

Le palais est comparé à une ville, une médina avec des rues qui laissent pénétrer la lumière naturelle. La nouvelle extension est parcourue de galeries et de « voies claires » conçues avec ce même esprit, où un grand patio à l’intérieur laisse pénétrer la lumière du jour.

L’espace est caractérisé par une fluidité, et une interpénétration entre l’ancien et le nouveau. La façade contribue à éclairer l’espace muséal en distribuant une lumière cristalline venant de l’ouest. Elle est reflétée par la couleur blanche des murs et vient s’ajouter à la lumière zénithale qui éclaire l’escalier de Mahdia.

L’ouverture prévue initialement en 2011 a été retardée à cause des travaux qui ne se sont achevés que fin 2012. Certains espaces sont restés en cours de réaménagement et n’ont ouvert leurs portes aux visiteurs que plus tard dans les années qui ont suivi. Tel est le cas de « la salle de Carthage » qui n’a été inaugurée qu’en 2015.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

2. Lumière et musée : résultat d’une dualité de l’ancien et du nouveau

Au sein du Bardo, le souci d’une mise en valeur de l’exposition et de la théâtralisation11 des œuvres, se lit à travers la proposition de divers parcours expographiques qui montrent le souci et la volonté des différents concepteurs de valoriser le patrimoine architectonique (l’ancien palais) ainsi que la nouvelle aile d’extension (le nouveau bâtiment).

La dualité du nouveau et de l’ancien semble bien fonctionner dans le cas du musée du Bardo, si on se réfère aux dits et aux descriptions des conservateurs et des observateurs. Surtout en qualité de lumière et d’ambiance ; le projet d’extension est qualifié de « léger et lumineux », offrant une spatialité moderne intégrée à l’existant, « de manière à valoriser une collection muséographique riche et variée grâce aux techniques modernes de l’éclairage en phase avec les normes internationales »12. Les espaces vastes et ouverts sont décrits tantôt inondés de lumière, tantôt plongés dans une pénombre étudiée13.

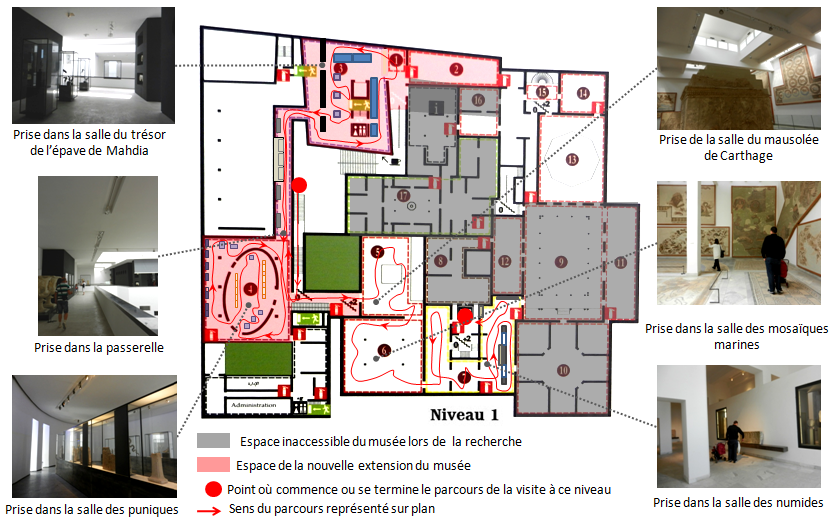

Alors que l’ancien bâtiment est connu par la complexité de son organisation spatiale à caractère « labyrinthique », où les salles étaient assez petites et étroites, le nouveau Bardo offre, après sa rénovation et son agrandissement aux visiteurs, plus de collections à découvrir à travers une expographie thématique et des parcours différents. Une telle liberté de choix de parcours contribue à « une appropriation de l’espace » qui est personnelle et autonome au gré de la fantaisie, du goût et de l’humeur de chacun, comme le montre notre représentation sur les plans du musée des figures 7 et 8, de plusieurs parcours effectués avec des visiteurs différents.

2 .1. Incidence de l’éclairement sur les stratégies de déplacement dans le musée

Plusieurs paramètres, comme l’éclairage, contribuent au choix d’un parcours qui offre au visiteur le moyen d’explorer et de s’approprier les lieux dans un souci de découverte personnelle. Cela nous pousse à réfléchir et à nous interroger sur les caractéristiques lumineuses du lieu et sur leur rôle dans le choix d’itinéraire des visiteurs.

Au vu des différents parcours dans les deux parties du musée (libres ou contraints), jusqu’à quelle mesure les caractéristiques ambiantales des espaces d’expositions et « la mise en lumière » des objets exposés ont-elles affecté l’appropriation du lieu et la perception des œuvres ? Autrement dit leurs « conditions d’observabilité »14 ? Les visiteurs ont-ils conscience de la dualité qui s’installe entre « l’objet éclairé » et l’ambiance lumineuse d’ensemble des espaces du musée et si c’est le cas comment cette expérience est-elle appréciée ? Y a-t-il des formes de « tropisme15» lumineux observab5les dans lesdits parcours dans la mesure où la lumière (naturelle ou artificielle) réussit à déterminer ce parcours et ce cheminement à partir d’un point ou d’une situation antérieure ? Et dans ce cas, le parcours devient-il alors « un espace orienté »16 ?

2.2. Les parts respectives de l’éclairage naturel dans les deux parties du musée

La notion de parcours est étroitement liée à la notion de séquence17. Le facteur lumière se trouve à l’issue non seulement d’une expérience unique vécue par le visiteur, mais aussi d’une variété de « topologies lumineuses18 » . Ainsi, en mettant l’accent sur les relations perceptives, la lumière fait partie d’une esthétique visuelle, et donc de l’expérience de médiation muséale dans les deux parties du musée.

2.2.1. Perception de l’espace expographique et relation à l’œuvre-objet

La répartition de la lumière naturelle et celle artificielle pour bien présenter un objet ou une œuvre, influe sur la manière dont le public la considère19 ; l’ambiance dans laquelle il baigne modifie le regard porté sur ces objets20 ou sur l’espace de cette exposition. Il s’agit d’une expérience de réceptivité esthétique, caractérisée par une liberté et une subjectivité manifeste, qui crée le sens de l’exposition.

Source : Photos de l’auteur.

A travers ces deux images (figures 9 et 10), nous constatons bien le rattachement de la perception à l’objet, à l’esprit et aux sens. Il faut noter que cette perception varie dans chaque séquence de parcours dans le Bardo, et selon la configuration spatiale où la lumière joue un rôle crucial dans la perception, la réception et la compréhension de l’objet muséal.

2.2.1. Perception de l’espace expographique et relation à l’œuvre-objet

L’effet visuel est défini comme le résultat de l’interaction de la perception située de l’observateur et des dispositifs spatio-lumineux21. L’impression qu’on a des volumes change en rapport avec le type de l’effet lumineux créé (uniforme, contrasté, nuancé…)22, et cela s’affirme tout au long des parcours dans le Bardo selon les résultats de notre recherche.

Le confort visuel est un aspect important dans un musée pour accrocher le visiteur. Il dépend non seulement des paramètres physiques combinés (éclairement, luminance, éblouissement et contraste), mais aussi de facteurs psychologiques et physiologiques de l’observateur.

La variété des dispositifs d’éclairage naturel et artificiel dans le Bardo ainsi que leurs spécificités pour chaque espace et parcours nous poussent à nous interroger sur la manière avec laquelle se fait l’articulation entre les modes naturels et artificiels d’éclairement. Y a-t-il neutralisation complète des rayons solaires directs et des niveaux lumineux suivant les aléas climatiques et les saisons dans l’ancienne partie ainsi que dans la nouvelle aile du musée ?

3. Approche qualitative et caractérisation des ambiances lumineuses dans le musée du Bardo

Pour apporter des réponses à nos interrogations, nous avons choisi d’aborder la question des ambiances lumineuses au sein des deux parties du musée en adoptant une approche qualitative des ambiances basée sur deux démarches méthodologiques complémentaires et nécessaires : la caractérisation et la qualification.

La caractérisation couvre un champ descriptif. En attribuant des propriétés aux ambiances architecturales et urbaines, nous arriverons à expliciter « leurs conditions d’émergences »23. Elle se fait par l’étude des dispositifs spatiaux ou des tissus urbains (concernant les ambiances de l’espace urbain). Cette caractérisation de l’ambiance vue est le résultat « d’une interaction entre un individu, un usage connu ou supposé et une lumière naturelle et un espace qui sont représentés »24.

3.1. Sous la lumière des parcours commentés dans le musée

Nous avons tenté de relever le rapport entre l’environnement sensible et l’expérience perceptive du visiteur en adoptant la méthode des parcours commentés ; une expérience qui s’est déroulée in situ25. Cette méthode met plutôt l’accent sur les techniques d’approche de la réception d’un espace scénographié, sur le rapport entre l’activité cognitive et l’activité sensori-motrice des visiteurs26. Nous avons adopté cette méthode initialement décrite par Thibaud27, afin de répondre au mieux aux questionnements déjà posés. Il prévoit de compléter cette méthode par une investigation de terrain que nous avons aussi adoptée et qui peut être composée de relevés architecturaux, d’observation d’usage de l’espace et du comportement des visiteurs dans le lieu étudié, ainsi que de mesures.

Notre cheminement avec le visiteur consiste à noter ce qu’il « décrit » aussi précisément que possible, ce qu’il perçoit et ressent au cours du parcours, pour nous permettre d’obtenir « des comptes-rendus de perception en mouvement »28, sollicitant ainsi trois activités simultanément : marcher, percevoir et décrire. Le but est de recueillir des informations à propos de la qualité lumineuse dans les différentes salles et espaces du musée perçue et vécue par le visiteur ainsi que tout le ressenti qui découle de la visite. Pour donner un aperçu complet sur le musée avec ses dispositifs expographiques et ceux d’éclairage artificiel et naturel, nous avons détaillé les parcours en « séquences »29, représentées sur des plans et par des photos.

Cette méthode « adaptée » nous a permis de connaître les espaces les plus occupés et ceux trop vides et évités, et de détecter des moments où il y avait hésitation, les lieux de passage privilégiés, et les arrêts qui les ont ponctués. Nous avons combiné avec cette méthode, celle de l’observation ethnographique consistant à observer le comportement des visiteurs à travers leurs parcours, occupant ainsi les différents espaces du musée et en présence d’autrui.

Les discours dans les différentes parties nous ont permis de recueillir quelques modalités de relation qu’entretiennent ces visiteurs avec l’espace et les collections, leurs attitudes, leurs hésitations en s’orientant, et leurs déceptions ou encore leurs intérêts face à l’exposition et sous les différentes natures et caractéristiques de la lumière. En effet, la richesse de leurs discours nous a poussé à exploiter ce qui nous semblait important pour notre étude afin de traiter les ambiances lumineuses.

En identifiant des séquences significatives de l’expérience de médiation en relation avec la lumière, nous avons pu relever des indicateurs au moyen desquels plusieurs paramètres sont traités tout au long de cet article. Ces paramètres influencent bien évidemment l’expérience muséale du visiteur.

Les descriptifs utilisés pour décrire et qualifier les ambiances lumineuses du Bardo procèdent de la forme et de l’échelle spatiale, des différentes formes sociales et sensibles de l’expérience humaine (la pratique, le mode d’attention et de perception), ainsi que de la dynamique temporelle (en relation avec la mouvance) ou encore la dynamique culturelle.

Les indicateurs relevés à travers le discours des visiteurs sont classés selon quatre catégories qui se présentent comme suit:

- Architecture et configuration spatiale.

- Dispositifs expographiques.

- Objets exposés et signalétique.

- Conduite spatiale et conduite sociale.

3.1.1. Quand la magie du patrimoine conservé opère

Bien que nous ayons expliqué aux visiteurs que notre intérêt d’étude porte essentiellement sur la lumière et ses effets dans l’espace muséal, les personnes avaient tendance à faire des observations et des remarques à propos de l’architecture, première catégorie selon laquelle sont classés nos indicateurs. En analysant leurs discours, nous avons essayé de relever des perceptions récurrentes.

La configuration spatiale semble installer des moments de doute et de désorientation qui ne durent pas longtemps. Leur chemin est ponctué par le hasard, surtout dans l’ancien bâtiment. La plupart des visiteurs ont apprécié le jeu de découverte et d’exploration dans le musée et ont dit que cela faisait partie du charme du lieu et que c’était comme dans beaucoup de musées dans le monde.

Le Bardo offre des variations qui inscrivent le bâtiment dans une temporalité qui semble inexistante vu le cadre et la nature des collections, la spécificité de chaque espace, ses caractéristiques architecturales et son originalité. Ces variations ont été ressenties par les visiteurs à différents niveaux. Elles sont dues au climat et liées à l’éclairage naturel. Elles relèvent aussi de la perception de cet éclairage naturel, des matières et des textures, ainsi que du style architectural se référant à diverses époques…

Dans le musée du Bardo, les espaces évoluent au rythme des variations séquentielles de la lumière. Selon le parcours du visiteur, sa perception varie et change. L’espace lui confère des sensations non seulement en fonction de la lumière, mais aussi de la configuration architecturale ; les formes spatiales sont animées par des zones d’ombre et de lumière et son parcours est ponctué par des temps d’arrêt pour pouvoir se situer.

Tous les visiteurs ont montré un intérêt au style architectural dans les deux parties du musée ; l’extension avec son hall, sa grandeur, son ouverture sur un patio et sa façade percée d’ouvertures de différentes tailles ; la lumière naturelle inonde l’espace en véhiculant des images de pureté dans les deux parties différentes du musée. Son effet est accentué par la couleur blanche des murs et des plafonds dans certains espaces, et contrastant avec celle des murs peints en noir dans la nouvelle extension. Quant à l’ancien bâtiment, l’amalgame de styles et l’influence des différentes époques qui ont laissé leurs traces ont marqué les visiteurs.

Concernant les parcours et d’après les indicateurs concernant la conduite spatiale et la conduite sociale, nous avons constaté que chaque groupe de visiteur s’est approprié l’espace à sa manière ; aucun parcours effectué par un groupe ne correspondait à celui effectué par un autre. Par contre, la driba, espace intérieur et ancien couloir du palais qui n’est éclairée qu’artificiellement semble attirer les gens ; la plupart des visites commencent à ce niveau du musée et l’entrée se fait par une porte monumentale qui ne laisse personne indifférent.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

3.1.2. Entre surprises et découvertes

Dans le Bardo, deux catégories de visiteurs sont distinguées : ceux qui arrivent en groupes de deux ou plus et tentent de s’approprier un parcours de visite, et ceux qui sont accompagnés de guides touristiques. En général dans un musée, le visiteur se positionne par rapport à l’espace, par rapport au temps, et par rapport aux autres individus présents en fonction de ses affects et de son ressenti. Se repérer est donc la première conduite affichée par les individus, bien que dans les visites guidées le visiteur a tendance à suivre le guide.

Nous avons remarqué que tous les visiteurs essayaient de s’orienter et d’appréhender la configuration spatiale du musée en regardant à travers les dispositifs d’éclairage naturel, les balcons qui donnent sur des espaces inférieurs et les galeries, que ce soit dans la nouvelle extension, ou dans l’ancien palais. Ces dispositifs acquièrent alors, de par leur rôle initial attribué qui est l’apport de la lumière naturelle ou la distribution des espaces, un rôle majeur : constituer des repères pour ne pas se perdre dans le musée. Ils ont suscité la curiosité de nombreuses personnes en constituant un rapport avec l’extérieur dans les parties anciennes du bâtiment, alors que dans l’extension, ces dispositifs d’éclairage naturel sont des percements inaccessibles, et des dispositifs architecturaux zénithaux.

Ces résultats sont vérifiés à travers la quatrième catégorie d’indicateurs, à savoir celle de la conduite spatiale et de la conduite sociale.

3.2. Eclairer pour exposer et s’exposer

Dans notre étude, nous avons tenté de décrire le comportement des usagers en fonction des caractéristiques lumineuses des différents espaces dans le musée. Nous avons dressé un tableau à colonnes présentant l’espace étudié en question, les éventuels dispositifs d’éclairage (naturel/artificiel), la description de l’éclairage et les dispositifs expographiques lorsqu’il y en avait (vitrines, socles, niches dans le mur…).

En s’appuyant sur les indicateurs de la catégorie dispositifs expographiques, nous avons prouvé que l’espace muséal est bien apprécié en matière d’éclairage naturel : la lumière naturelle est « typiquement de la méditerranée », elle est à la fois rattachée à la blancheur, elle contribue à la fabrication d’une « ambiance immersive »30, fascinante par la beauté du monument, riche en surprise et variant d’une séquence de parcours à une autre.

L’exposition comporte une grande variété d’objets archéologiques mis en valeur par différentes sortes de dispositifs. Les visiteurs ont remarqué que certains objets sont mieux présentés que d’autres et qu’il y avait certains problèmes de visibilité liés à la nature et au mode d’éclairage. Certains éclairages artificiels font ressortir la potentialité d’un espace d’exposition et de ses objets exposés plus qu’un autre, malgré l’absence d’un système de variation qui fait la balance avec les apports lumineux des deux sources d’éclairage naturel et artificiel utilisées simultanément. Ce qui crée des ambiances lumineuses propres et spécifiques à chaque espace et à chaque séquence du parcours dans le musée.

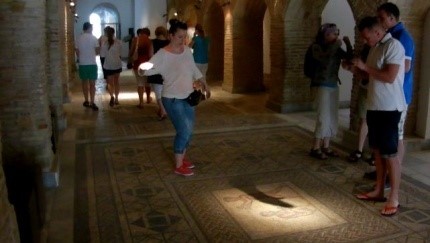

La lumière (qu’elle soit naturelle ou artificielle) joue un rôle important au niveau des sensations visuelles ; c’est un paramètre catalyseur des ambiances. Les visiteurs prennent des photos avec les bustes des empereurs en marbre dans la salle des empereurs dans l’ancien palais, les grands vases de l’épave de Mahdia de la nouvelle extension, et devant les mosaïques les plus impressionnantes du musée, quel que soit l’éclairage. C’est ce qu’ont révélés les indicateurs classés sous la catégorie des objets exposés et de la signalétique. L’exposition est souvent une source de contemplation, de fascination et d’échanges entre les visiteurs.

En effet, la visite et l’appréhension de l’exposition dépendent aussi de l’expérience d’autrui et de sa présence. Quand nous abordons la notion d’interaction entre les membres d’un groupe de visiteurs, nous parlons de plusieurs formes d’appropriation collective de l’espace étudié en question et non pas d’un modèle unique. Nous avons constaté que la présence d’un compagnon dans un groupe de deux personnes est différente de celle d’un groupe d’individus. Cette différence se manifeste dès le départ en choisissant le cheminement. Deux personnes discutent et négocient le point de départ ; elles échangent des propos verbaux, des gestes et des points de vue à propos de l’exposition. Certains visiteurs sont même capables de créer un scénario autour d’un objet, d’une mosaïque, ou d’un autre dispositif, ou même en présence d’une source de lumière ponctuelle en s’exposant au regard de l’autre.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.