Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

Numéro 14

Deux stèles funéraires kairouanaises au Toronto-Agha Khan muséum

Lotfi Abdeljaouad

Le pisé : retour d’expérience à propos d’une technique de construction ancestrale

Imène Slama et Racha Ben Abdejelil

14| 2022

Patrimonialisation de la mosquée littorale Sidi Jmour à Djerba, un monument, plusieurs vies

Najoua Tobji

Table des matieres

Introduction

1. La mosquée Sidi Jmour, genèse et évolution

2. Impact des changements de vocations sur les attributs du site

3. Rôle de la patrimonialisation dans la sauvegarde de Sidi Jmour

4. Le plan de gestion au service de la patrimonialisation de Sidi Jmour

Conclusion

Résumé

Située au Sud-Est de la Tunisie, l'île de Djerba était dotée depuis le moyen âge d'une chaine de mosquées littorales qui ceinturait ces côtes en vue d'assurer un rôle essentiellement défensif. La mosquée Sidi Jmour constitue un maillon important de cette ligne de défense avancée et représente ainsi un témoin architectural précieux qui nous renseigne sur un épisode tumultueux de l'histoire de l'île. Toutefois, suite aux mutations qu'a connues l'île au fil des siècles le monument a évolué en accueillant d’autres vocations.

Dans cette étude, nous tenterons d'identifier et d'évaluer l'impact de ces changements de vocations sur les valeurs et les attributs de ce patrimoine religieux en voie de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Afin de parvenir à cet objectif, nous préciserons les moments les plus marquants de la vie de la mosquée Sidi Jmour afin de suivre la genèse et l'évolution de ce monument palimpseste. Nous évaluerons par la suite l'impact des changements de vocation sur les valeurs et attributs de ce patrimoine religieux et sur ses modes de gestion. Pour ce faire, nous nous sommes fondés sur les sources historiques écrites, les études architecturales et archéologiques ainsi que sur les relevés architecturaux et les photos d'archives.

Les résultats de l'étude du cas de Sidi Jmour montrent que la fonction joue un rôle fondamental dans la survie, le maintien et la sauvegarde des monuments. Toutefois, en l'absence d'encadrement institutionnel et de stratégie de reconversion, les dérapages induits par l'abus d'utilisation risquent d'entraîner la perte totale et définitive de l'authenticité des monuments. La patrimonialisation pourrait, dans ce cas, constituer la solution la plus adéquate pour étayer l'effort des autorités responsables et accompagner l'évolution des monuments et leur reconversion dans le respect de leurs spécificités architecturales et culturelles. Le rôle de la société civile s'avère, ainsi, fondamental afin d'instaurer une stratégie de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine fondée sur l'approche participative.

Mots clés

Patrimoine religieux, attributs, patrimonialisation, approche participative, patrimoine mondial de l'Unesco.

Abstract

Located in the South East of Tunisia, the island of Djerba had been endowed since the Middle Ages with a chain of coastal mosques which surrounded these coasts in order to ensure an essentially defensive role. The Sidi Jmour Mosque is an important link in this advanced line of defense and thus represents a precious architectural witness that tells us about a tumultuous episode in the history of the island. However, following the changes experienced by the island over the centuries, the monument has evolved by welcoming various other vocations.

In this study we will try to identify and evaluate the impact of these changes in vocations on the values and attributes of this religious heritage in the process of being included on the UNESCO World Heritage List. In order to achieve this objective, we first want to specify the most significant moments in the life of the Sidi Jmour mosque in order to follow the genesis and evolution of this palimpsest monument. We then wish to assess the impact of changes in vocation on the values and attributes of this religious heritage and on these management methods. To do this, we relied on written historical sources, architectural and archaeological studies as well as architectural surveys and archive photos.

The results of the Sidi Jmour case study show that function plays a fundamental role in the survival, maintenance and safeguarding of monuments. However, in the absence of an institutional framework and a reconversion strategy, slippages induced by the abuse of use can lead to the total and definitive loss of the authenticity of the monuments. In this case, heritage recognition could constitute the most appropriate solution in order to support the efforts of the responsible authorities and to support the evolution of monuments and their conversion while respecting their architectural and cultural specificities. The role of civil society thus proves to be fundamental in order to establish a strategy for safeguarding and enhancing the heritage based on the participatory approach.

Keywords

Religious heritage, attributes, authenticity, Patrimonialization, participatory approach, UNESCO World Heritage.

الملخّص

تضم جزيرة جربة جنوب شرق البلاد التونسيّة سلسلة من المساجد الساحليّة أنشأت بالأساس للقيام بأدوار دفاعيّة. ويُعدّ مسجد سيدي جمور حلقة مهمّة في هذا الخطّ الدفاعي المتقدم. ويمثّل بذلك شاهدا معماريّا ثمينا يحيلنا على فترة مضطربة من تاريخ الجزيرة. وقد أثّرت التغييرات التي شهدتها هذه الأخيرة على مرّ القرون على المعلم الذي اضطلع بوظائف عديدة على طول تاريخه.

سنعمل في هذا البحث على تحديد وتقييم تأثير هذه التغييرات في الوظيفة على قيمة هذا التراث الدّيني المرشّح للتّسجيل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ولتحقيق هذا الهدف سنتعرّض أوّلا إلى أهم مراحل تطوّر مسجد سيدي جمور منذ إحداثه إلى اليوم. ثم سنعمل على تقييم تأثير التغييرات في الوظيفة على خصوصية المعلم وسبل إدارته. وقد استندنا في هذا البحث على المصادر التاريخيّة المكتوبة والدراسات المعماريّة والأثرية والرفوعات المعماريّة والصور الأرشيفيّة.

تشير نتائج دراسة مسجد سيدي جمور إلى أنّ الوظيفة تلعب دورا محوريّا في تواصل المعالم والحفاظ عليها من الاندثار. لكنّ غياب تأطير مؤسّساتي واستراتيجيّة إعادة توظيف يمكن أن يؤدي إلى إخلالات ناتجة عن إساءة استغلال المعالم وهي وضعيّة قد تُفضي إلى فقدان أصالة هذه الأخيرة. وتمثل التّورثة في هذا السّياق الحل الأنسب إذا ما ساهمت في تدعيم مجهود السلطات المسؤولة على التراث وذلك بتأطير مسار إعادة التوظيف مع ضمان احترام خصوصيّات المعالم المعماريّة والثقافيّة. نتبيّن تبعا لذلك أنّه إذا ما تعلق الأمر بإرساء استراتيجيّة صيانة وتثمين التراث فإنّ دور المجتمع المدني يعتبر محوريّا سيّما إذا تمّ وفق منهج تشاركي.

الكلمات المفاتيح

تراث ديني، معايير، قيمة، تورثة، منهج تشاركي، تراث عالمي.

Pour citer cet article

Najoua Tobji, « Patrimonialisation de la mosquée littorale Sidi Jmour à Djerba, un monument, plusieurs vies », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture

Maghrébines [En ligne], n°14, Année 2022.

URL : https://al-sabil.tn/?p=9153

Texte integral

Candidate à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2012, Djerba renferme un patrimoine architectural religieux d'une grande richesse1. La spécificité cultuelle qui s'ajoute à un emplacement stratégique de cette île du Sud-Est de la Tunisie a généré un patrimoine religieux exceptionnel. En effet, Djerba renferme, selon un inventaire récent, 288 mosquées réparties judicieusement sur le territoire insulaire. Bon nombre de ces oratoires est porteur d'attributs qui sont à l'origine de la valeur universelle exceptionnelle virtuelle justifiant, selon les spécialistes, l'inscription de l'île sur la liste du patrimoine mondial. La mosquée de Sidi Jmour, sélectionnée par le comité scientifique responsable du dossier pour faire partie du bien en série à inscrire, constitue un témoignage architectural représentatif de ce patrimoine religieux et de ses valeurs2.

Par ailleurs, les instances de l'Unesco stipulent l'instauration d'une stratégie de sauvegarde et de gestion du patrimoine à inscrire. En vue de poser les fondements de ce plan de gestion, il est essentiel d'étudier convenablement le patrimoine en question. Cette étude passe nécessairement par son exploration, son examen, et sa compréhension. Dans le cas de la mosquée Sidi Jmour, il est important de se pencher sur son histoire et son évolution assez représentatives de celles d'une grande partie de mosquées littorales de l'île. D'ailleurs, sept de ces mosquées sont proposées pour inscription sur la liste de l'Unesco. C'est dire l'importance de cet héritage architectural en tant que témoin précieux d'une époque révolue de l'histoire de Djerba.

1. La mosquée Sidi Jmour, genèse et évolution

Dans ses orientations, l'Unesco incite à dédier une partie du dossier à l'histoire des monuments proposés pour inscription en vue d'informer sur la genèse du patrimoine en question3. Il est important, dans le cas de Sidi Jmour, de préciser donc, les moments les plus marquants de son histoire, qui ont imprégné sa configuration et son architecture. On distingue d'ailleurs, trois grandes étapes de la vie de ce monument palimpseste4 qu'on tentera de présenter dans ce qui suit :

• Sidi Jmour, une mosquée vigile.

• Sidi Jmour, Mosquée mzar.

• Sidi Jmour, une mosquée dédiée à la prière.

1.1. Sidi Jmour, une mosquée vigile

1.1.1 Aperçu historique

Conquise par les troupes arabes depuis 667 ap. J.C, l'île de Djerba a constitué, très tôt, un des plus importants fiefs de l'ibadisme5 en Afrique du Nord. La spécificité cultuelle de l'ibadisme, jugée par les partisans des autres courants islamiques comme étant schismatique et hétérodoxe au sein d'un pays sunnite, a laissé une empreinte évidente sur l'aménagement de l'île. Les répercussions se sont vite faites vite ressentir dans le cadre bâti, notamment par le nombre élevé de mosquées et leur répartition sur le territoire insulaire. En effet, ce dernier était géré depuis le XIe siècle par un conseil de sages connu sous le nom de 'Azzaba qui gérait les affaires religieuses, économiques, sociales et politiques de l'île6. Afin de préserver et de défendre leur identité ethnique et cultuelle, les insulaires djerbiens créèrent cette organisation politico-religieuse dans le but d'administrer l'île selon les préceptes du rite ibadite. La structure pyramidale, présidée par le šeiḫ el ḥelqa, permettait à ce conseil de gérer presque la totalité du territoire de l'île par le biais des lieux de culte, notamment sous le règne de la puissante famille des Banu Smoumen7 qui coïncidait avec la période prospère des 'Azzaba.

Par ailleurs, ce micro gouvernement exerçait ses missions d'une façon clandestine en se dérobant au pouvoir central, générant ainsi des conflits, parfois sanguinaires, qui opposaient les djerbiens ibadites rebelles aux différentes dynasties régnant sur l'Ifriqiya. Cette situation d'instabilité est accentuée au moyen âge par les attaques que subissait l'île de la part des puissances de la Méditerranée qui voulaient bénéficier de son emplacement hautement stratégique au sein d'une Méditerranée instable, notamment au Moyen Age. Djerba fut maintes fois, la scène de conflits sanglants et de batailles féroces. La population a été à plusieurs reprises massacrée, séquestrée voire déportée8. Ces épisodes difficiles de l'histoire de l'île ont laissé, d'ailleurs, des séquelles indélébiles sur les djerbiens et leurs manières d'apprivoiser leur territoire insulaire9.

Conscients du caractère plat de leur île et de l'absence de remparts pour protéger leurs vies, leurs richesses et leur intégrité autant culturelle que cultuelle, les djerbiens et à leur tête le régime de 'Azzaba avaient instauré un système défensif assez particulier à base de mosquées. Dès le départ, la mer faisait partie de ce plan stratégique de défense mis au point par les ibadites. A l'instar des fosses remplies d'eau qui encerclaient les remparts des villes fortifiées, la mer à hauts fonds entourait Djerba et ses mosquées vigiles, lui conférant l'aspect d'une île forteresse imprenable. Une étude archéologique récente a révélé la présence de lignes sécuritaires successives constituées de mosquées réparties selon une disposition précise afin de faciliter la protection de la totalité du territoire. Les spécialistes ont vu dans ce réseau une réponse sécuritaire aux menaces qui guettaient l'île10. Ils ont dégagé d'ailleurs trois lignes sécuritaires à savoir :

• La ligne de défense avancée

Il s'agit d'une ceinture sécuritaire constituée d'un ensemble de mosquées vigiles qui jalonnaient les rivages pour garder et surveiller les cent vingt kilomètres de côtes, jadis désertes, de l'île. Ces mosquées, connues localement sous le nom de "Masağed ešott", se dressaient le long du littoral et communiquaient entre elles au moyen de feux et de fumée. Le dernier recensement avance le chiffre de trente mosquées littorales avec une moyenne d'un monument tous les trois kilomètres11

. D'ailleurs, leurs noms (Sidi Salem, Sidi Jmour, Sidi Hašani) étaient, généralement, rattachés aux "mouğahidine" ou hommes pieux qui les occupaient pour surveiller les points les plus vulnérables des côtes de l'île et repérer les flottes ennemies afin de relayer rapidement l'information et de la transmettre aux habitants à travers le réseau de mosquées implantées à l'intérieur des terres.

Hialti, un chroniqueur djerbien du XVIIe siècle, évoquait, d'ailleurs, dans ses chroniques, les visites périodiques effectuées par les cheick de 'Azzaba à "Masağed ešott afin de s'assurer du bon fonctionnement de ces mosquées vigiles. Ces visites mensuelles effectuées selon deux circuits traçaient, d'ailleurs, une ceinture encerclant le littoral insulaire12.

• Une ligne de défense arrière

Loin des rivages, à l'intérieur de l'île, les insulaires érigeaient des mosquées fortifiées qui recevaient les signaux envoyés par la ligne de défense avancée. Bon nombre de ces mosquées sont, d'ailleurs, candidates pour l'inscription sur la liste de l'Unesco.

• Un réseau de mosquées refuges

L'information transmise par les deux premières lignes était par la suite communiquée à l'intérieur des terres à travers un réseau de mosquées refuges.

1.1.2 La mosquée Sidi Jmour, un maillon important de la ligne de défense avancée

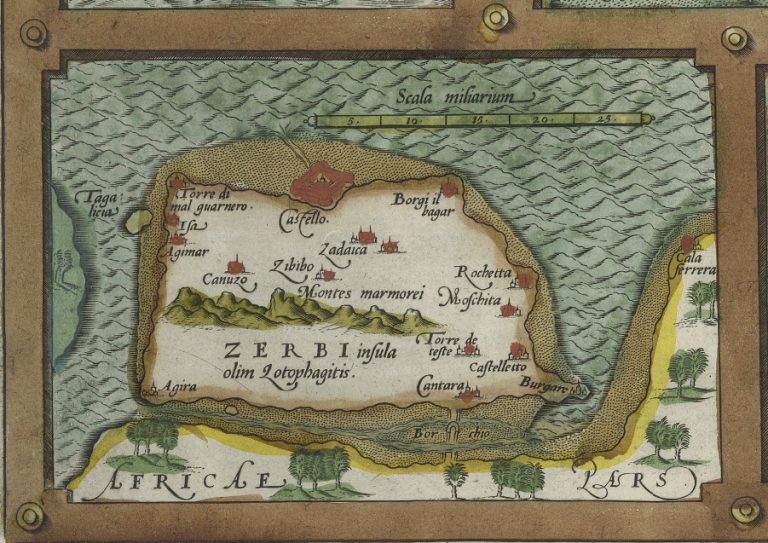

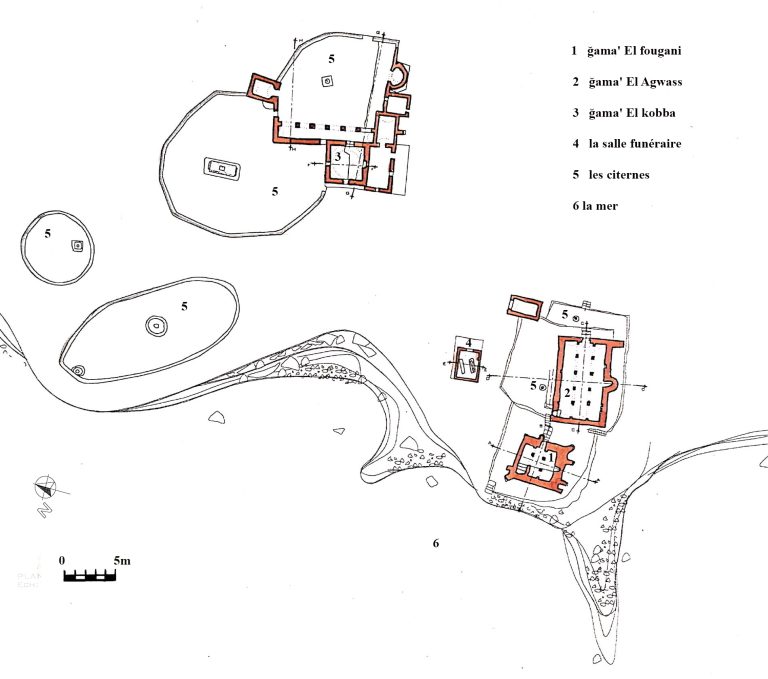

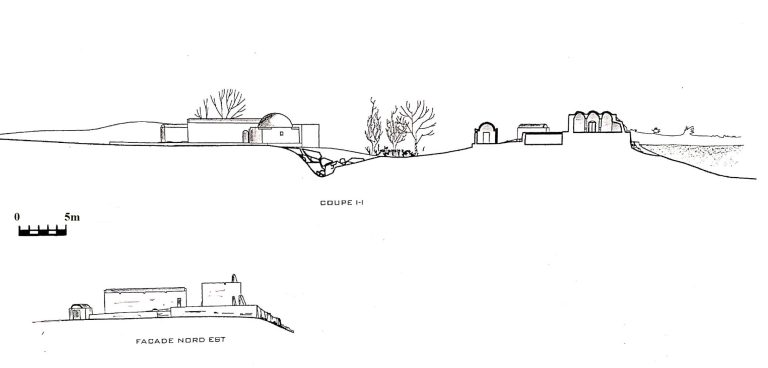

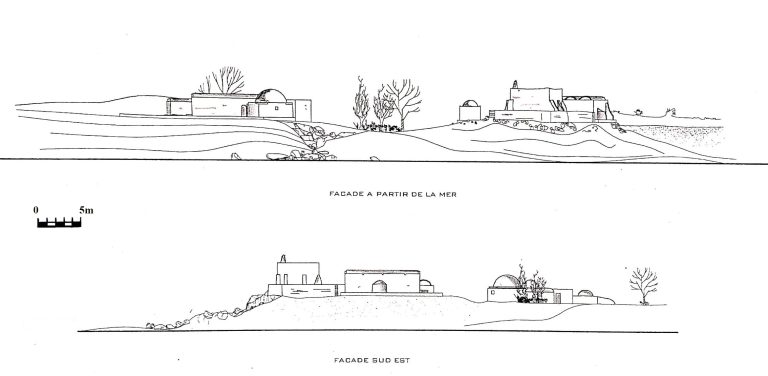

Construite sur le littoral Ouest rocheux de l'île, la mosquée Sidi Jmour constitue une des plus importantes structures qui ponctuaient les rivages pour garder et surveiller ses côtes. D'ailleurs, son implantation sur un promontoire rocheux témoigne de ce souci sécuritaire. Cité à deux reprises par les cartes européennes du XVIe siècle sous le nom d’Agimar, le site de la mosquée était connu au moyen âge par son emplacement stratégique et son rôle militaire. Ainsi, le cosmographe piémontais Gastaldi13 a signalé dans une estampe qu’il a exécutée en 1560, suite au désastre maritime infligé par les turcs aux coalisés chrétiens, la présence d’un fort portant le nom d’Ajimar à l’emplacement de l'actuel Sidi Jmour. Une autre carte établie en 1570 par Ortelus14, mentionne, elle aussi, la présence de ce fort sous le même nom d’Ajimar. Abou Ras El ğerbi15, de son côté, confirmait cette hypothèse en faisant allusion à la présence de traces d’un ancien fort sur la côte Ouest de l’île à l'emplacement approximatif de Sidi Jmour.

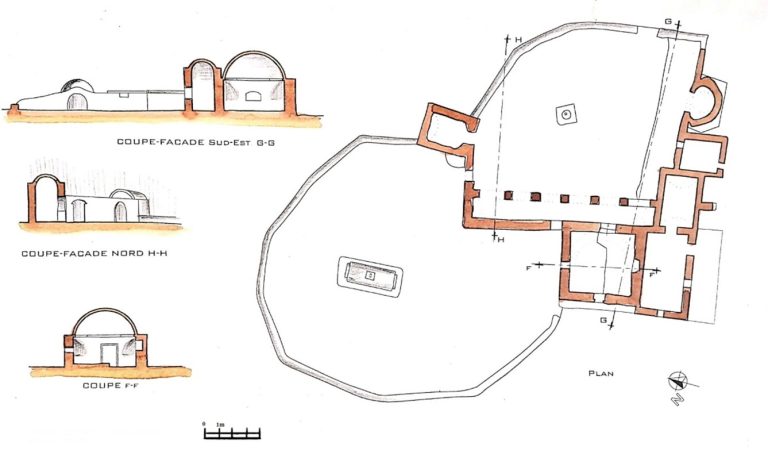

Source : Folger Shakespeare Library, Theatrum orbis terrarum Abrahami OrtelI Antuerp, STC 18855, Digital Image 58853

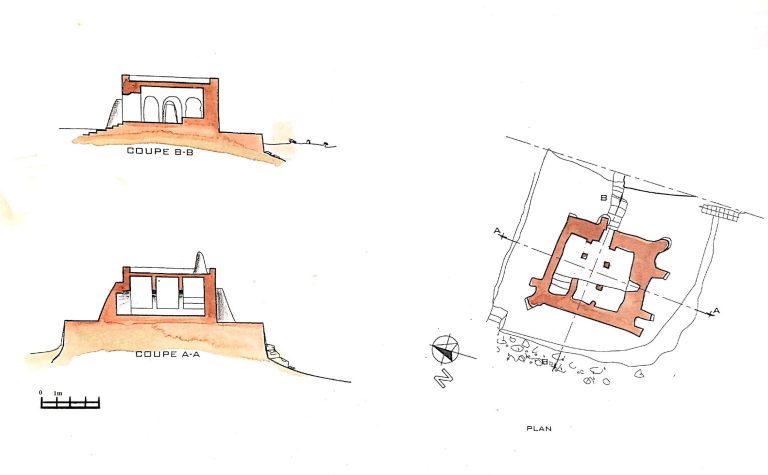

La construction du noyau de la mosquée Sidi Jmour succédait, probablement, à cet épisode sanglant de l'histoire de l'île. En effet, la première entité de l'ensemble était érigée sur un piton rocheux pour bénéficier d'un emplacement stratégique dicté par son rôle de poste de surveillance avancée. Il s'agit d'une salle de prière perchée sur une estrade de forme presque carrée de dix mètre de côté. On y accède par des escaliers étroits. Communément appelée « ğama' El fougani » ou la mosquée supérieure, cette petite salle présente un plan carré de cinq mètres de côté. Sa façade principale est percée d'une porte qui constitue la seule ouverture de l'espace. Les murs épais de 1 mètre d'épaisseur sont étayés par des contreforts de différentes sections. En haut du côté Nord-Ouest de cette salle, on observe un pinacle de forme conique de 0,50 de diamètre qui atteint 1,25 mètre d’hauteur. La toiture plate est confectionnée de troncs de palmiers soutenus par deux arcades parallèles au mur de la kibla. Les arcs en plein-cintre sont soutenus par des piliers de section carrée. Le mur Sud est doté d'un mihrab profond de 1 mètre, large de 1 mètre et haut de 1,75 mètre.

Source : Dessin de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

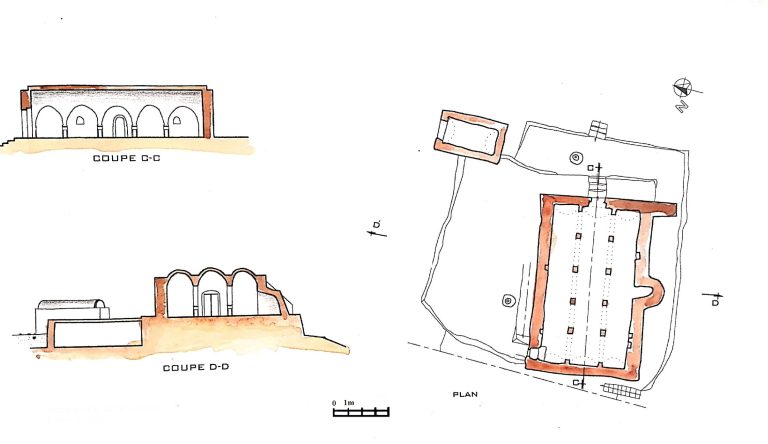

Une deuxième salle ou ğama' loutani, située un peu plus bas, constitue une extension en vue de recevoir un nombre plus important d'hommes chargés de guetter l'horizon et surveiller la côte. Il s'agit d'une salle de prière dite ğama' El Agwass ou mosquée des arcades. De forme rectangulaire de 8.3 mètres de largeur sur 11.5 mètres de longueur, on y accède par deux portes. Son mur de la kibla est doté d'une niche de mihrab de 1.75 mètre d’hauteur, 1.75 mètre de profondeur et 0,95 mètre de largeur. L'espace intérieur est divisé en trois nefs parallèles au mur de la kibla. Ces nefs sont délimitées par deux séries d'arcades formées par des arcs outrepassés, soutenus par des piliers de section carrée. Chaque nef est couverte d'une voûte en berceau.

Source : Dessin de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

Le site est également doté d'un nombre élevé de citernes étant donné qu'à Djerba les fesquia (citernes) constituaient, depuis l'antiquité, la principale source d'approvisionnement en eau potable16.

Source : Photos de l’auteur.

1.2. Sidi Jmour, Mosquée mzar

Depuis le XVIIIe siècle, l'île a connu des mutations significatives. A la tête de l'île, les bani Jloud succédaient à la puissante famille de bani smoumen17. L'effort fourni par les Mouradites puis par les Husseinites réussissait petit à petit à affaiblir les 'Azzaba et à déstabiliser les ibadites djerbiens18. D'autre part, les dangers en Méditerranée diminuaient en virulence. Petit à petit, les mosquées vigiles de la première ligne de défense ont vu partir leurs derniers combattants. Désertées et à l'écart des habitations, ces mosquées littorales n'avaient pas tardé à accueillir une nouvelle vocation. L'état de stabilité avait encouragé les djerbiens à s'approcher des côtes, jadis redoutées. D'autre part, l'infiltration du malikisme à la suite du soufisme à Djerba laissait de plus en plus d'impact sur les croyances et sur la perception des lieux de culte. Des miracles étaient attribués aux fondateurs des mosquées littorales auxquels on rattachait mythes et légendes. La perception de ces mosquées littorales par la population locale évoluait continuellement. Maintes mosquées littorales étaient reconverties en mzar à l'instar de Sidi Zaeid, Sidi Salem, Sidi Zekri. Leur emplacement sur les côtes faisait d'elles un lieu propice pour la villégiature, la baignade et les festivités. Ce changement de vocation était encouragé au XIXe

siècle par les Husseinites qui souhaitaient se débarrasser de l’équipement militaire littoral local.

« Tous ces oratoires ont perdu peu à peu leur caractère original. Ils s'apparentent maintenant aux zaouias. On y organise des pèlerinages (ziara) qui réunissent indistinctement malékites et wahabites avides de plaisir »19.

C'était, d'ailleurs, le cas de la personnalité de Sidi Jmour devenu héros d'un chant populaire djerbien. Il s'agit, selon la légende, d'un saint homme possédant une force extraordinaire lui permettant de parcourir des distances vertigineuses sans se fatiguer. La fondation de la mosquée qui porte son nom était rattachée à sa dernière course, qu’il avait effectuée sur une longue distance, en s’arrêtant premièrement à l’emplacement de la mosquée El Kebîr à Mellita où il ordonna sa construction, ensuite en procédant de même au niveau de l'emplacement de la mosquée Sidi Taher. Le périple s'acheva sur le site de la mosquée Sidi Jmour où il mourut. Son corps fut inhumé, selon la légende, à cet endroit et on bâtira, par la suite, la mosquée en son honneur.

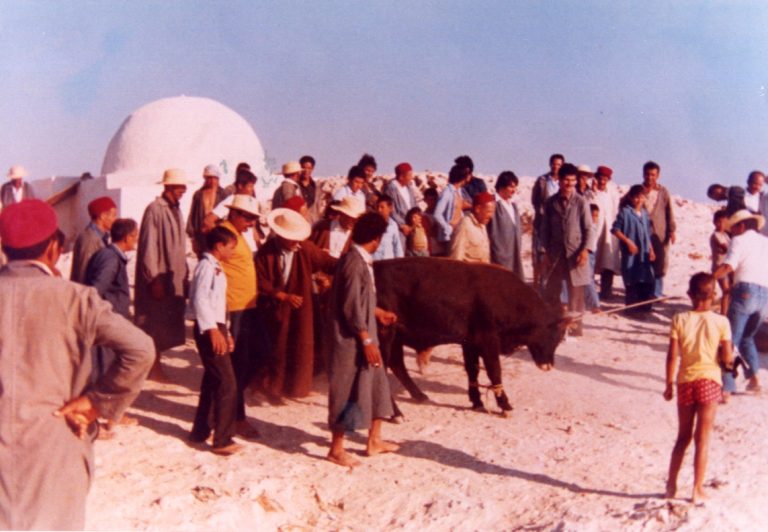

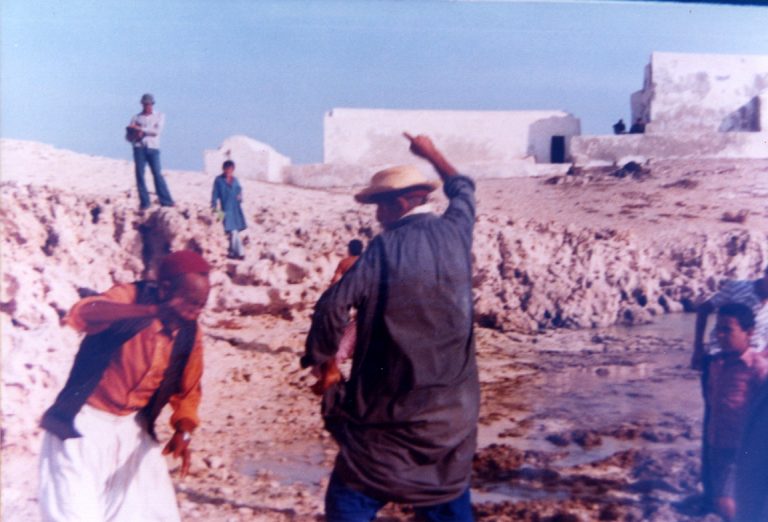

Source : Archive de l'Association pour la Sauvegarde de l'Ile de Djerba ASSIDJE.

La tradition orale retenait, d'ailleurs, les grandes festivités célébrées sur le site de Sidi Jmour qui constituait un lieu attrayant pour les habitants des localités ('houem) Ouest de l'île en dépit de la route escarpée qui menait au monument. Les spécialistes attribuent la construction de la mosquée de la coupole à cette époque. A quelques mètres au Nord de deux premières salles de prière, se trouve une autre entité dite ğama' El koubba ou la mosquée de la coupole, ajoutée probablement pour recevoir le nombre croissant de fidèles. Il s'agit d'une salle de forme carrée de 4,8 mètres de côté. Couverte d'une une coupole de 4 mètres de diamètre, dont le passage du plan carré à celui circulaire s'effectue par des trompes d'angle. On y accède par une porte percée dans sa façade Est. Cette salle, précédée d'une galerie-narthex, est dépourvue de mihrab.

Source : Dessin de l’auteur.

Source : Photos de l’auteur.

Source : Dessin de l’auteur.

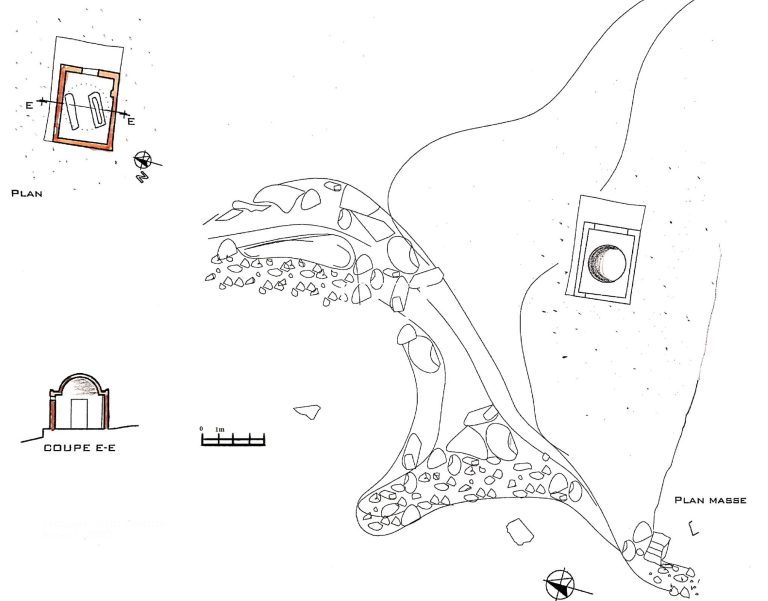

Il est important, également, de mentionner la présence d'une salle funéraire abritant deux tombeaux dont l'un est attribué, selon le récit populaire, à Sidi Jmour. Située au Nord de la mosquée "des arcades", il s'agit d'une chambre dont la construction remonte, selon les photos d'archive, aux années cinquante. C'est une petite salle longitudinale de 3 mètres de long sur 4 mètres de large coiffée d’une coupole de 2,5 mètres de diamètre.

Source : Photos de l’auteur.

Source : Dessin de l’auteur.

Source : Dessin de l’auteur.

Source : Dessin de l’auteur.

Par ailleurs, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la mosquée Sidi Jmour bénéficie d'une popularité grandissante auprès des djerbiens, en témoigne le Festival de Sidi Jmour des coutumes et des Traditions organisé tous les 25 Juillet. Il s'agit à l’origine d'une fête annuelle dédiée au saint-homme Sidi Jmour et qu'on nommait Ziaret El ḫoms. La programmation des activités culturelles de cette fête laissait une grande part aux spectacles, aux chants populaires et aux reproductions de quelques scènes du mariage djerbien, conférant ainsi à cet évènement la vraie qualité d’une fête. On perpétuait, aussi, le rite des offrandes célébré jadis en vue de s’accorder les faveurs du saint homme.

Source : Photos Manoubi Zayoud.

Source : Photos Manoubi Zayoud.

Ce changement de vocation a eu un impact remarquable sur le site. En plus de l'ajout de nouvelles unités, on note une exploitation du site en entier. A proximité de la mosquée de la coupole, on installait des cabanes éphémères confectionnées avec des matériaux hétéroclites en guise de magasins de produits de première nécessité ou de restauration rapide. Les visiteurs s'installaient à l'intérieur des salles de prière, ils s'y réunissaient, cuisinaient et y dormaient.

1.3. Sidi Jmour, une mosquée dédiée à la prière

L'affaiblissement de l'Etat qui a succédé à la révolution de 2011, le relâchement des autorités locales ainsi que le ralentissement de campagnes de restauration entreprises par l'INP ont contribué à l'avancement de l'état de dégradation de l'héritage bâti de l'île. Les mosquées étaient le sujet d'extensions, de mutilations et même de démolitions. Des oratoires, jadis, délaissés ont été réinvestis et réutilisés suite à des interventions anarchiques qui ne respectent pas leurs spécificités architecturales ni leur valeur historique. Des mosquées restaurées par l'INP étaient squattées et fermées à la visite. Le sort de la mosquée de Sidi Jmour n'a pas dérogé à celui de bon nombre de mosquées littorales. D'ailleurs, en 2011 son pinacle20 a été détruit par des inconnus pour des raisons qui restent encore mystérieuses bien qu'on soupçonne localement les chercheurs de trésors qui avaient profané, déjà, un nombre élevé de mosquées partout sur le territoire insulaire21.

D'autre part, les transformations urbaines déclenchées sur l'île depuis la deuxième moitié du XXe siècle, ont connu un rythme effréné après 2011. L'urbanisme de Djerba, connu par la dispersion de son bâti, commence petit à petit muter22.

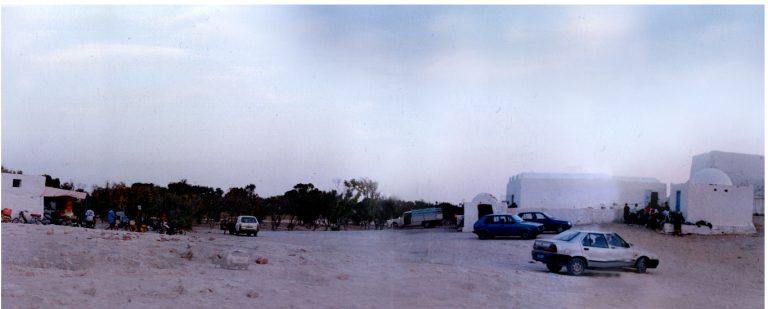

A l'échelle du site de Sidi Jmour, les mutations commençaient à se faire ressentir depuis les années 2000. Dans cette zone du littoral Ouest de l'île, autrefois déserte et hors zone communale, on construisait des édifices épars non loin de Sidi Jmour. La tendance s'est s'accélérée suite à l'aménagement de la route qui relie Mellita au site et de la voie goudronnée qui ceinture la côte Nord de l'île en vue de rattacher la zone touristique à l'aéroport. Après la révolution, la zone a changé continuellement de configuration et a vu la naissance d'une petite localité tout près du site. Le relâchement de l'Etat ainsi que l'absence de mesures coercitives ont participé manifestement à l'accélération de ces mutations qui semblaient, parfois, incontrôlées.

Le site de Sidi Jmour a été, à son tour, influencé par cette évolution urbaine puisque le monument a été utilisé par les nouveaux arrivants pour la prière quotidienne. En effet, la mosquée des arcades a été repeinte et aménagée en salle de prière. La salle supérieure munie d'une porte en fer a été fermée à clé. Une clôture basse en brique rouge ceinturant les deux salles de prière a été construite. Une bâche à eau en acier a été aménagée à côté de la mosquée des arcades. Tandis que la mosquée de la coupole restait à la disposition des visiteurs et estivants. Aux alentours, des baraques ont été installées pour jouer le rôle de restaurants et cafétérias tout au long de l'année. Alors que le festival de Sidi Jmour n'est plus célébré23.

Source : Photos de l’auteur.

2. Impact des changements de vocations sur les attributs du site

2.1. Les attributs du site de Sidi Jmour

Dans ses orientations,24 le comité du patrimoine mondial incite les Etats souhaitant inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial à en déterminer les attributs.

"Les biens à inscrire sur la liste du patrimoine mondial doivent posséder des attributs qui leur confèrent manifestement une valeur universelle exceptionnelle. Il est essentiel d'examiner les attributs qui pourraient lui conférer une telle valeur. Ces attributs seront au centre des mesures de protection et de gestion et des dispositifs institutionnels, et leur configuration déterminera les limites du bien"25.

Le texte de l'orientation précise également que les attributs, qui sont les aspects d’un bien auxquels s’attache une valeur universelle exceptionnelle, peuvent être matériels ou immatériels26. D'ailleurs, les Orientations énumèrent divers attributs pouvant conférer au bien une valeur universelle exceptionnelle à savoir :

• forme et conception ;

• matériaux et substance ;

• usage et fonction ;

• traditions, techniques et systèmes de gestion ;

• situation et cadre ;

• langue, et autres formes de patrimoine immatériel ;

• esprit et impression

Le dossier de Djerba intitulé "Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire" concerne un bien en série. Dans le cas de Sidi Jmour, qui constitue un des composants de ce bien, les attributs sont essentiellement rattachés à sa situation sur le territoire insulaire, dictée par sa vocation initiale de mosquée vigile. Le cadre et le paysage si caractéristique des côtes désertes de l'île constituent également un attribut important pour justifier sa valeur exceptionnelle. Par ailleurs, l'étendue de ce complexe architectural qui englobe deux mosquées, des dépendances et six citernes renvoie à un attribut fondamental qui porte sur la polyvalence de la mosquée à Djerba et son importance pour la communauté. Les matériaux et les techniques de construction utilisés pour édifier la mosquée renvoient à leur tour à l'architecture vernaculaire, un des principaux attributs du bien.

Il est important de préciser également que selon les directives de l'Unesco, il est nécessaire de définir les attributs d’un bien essentiels "pour en apprécier l’authenticité et l’intégrité, et que les mesures de protection, de conservation et de gestion en découlent"27.

2.2. Exploitation excessive du site due à la sur-fréquentation

Le site était, à l'origine, destiné à recevoir un nombre restreint d'usagers. Par ailleurs, la reconversion de l'édifice survenue suite au changement de vocation en mzar s'est accompagnée d'un accroissement remarquable du nombre de visiteurs. Les salles de prière étaient, d'ailleurs, utilisées pour la cuisine ce qui a altéré les matériaux de construction.

Source : Photos de l’auteur.

Par ailleurs, le site s’est trouvé investi dans sa totalité. Faute de parking, les voitures stationnaient juste au pied du monument. Des rajouts en tôle et en bois récupérés ont été accolés à la mosquée de la coupole. Les jours du festival, le site recevait selon les estimations des organisateurs, plus de 1000 visiteurs par jour, ce qui constituait une pression inhabituelle sur cette côte autrefois déserte de l'île.

Source : Photos de l’auteur.

D'autre part, depuis l'utilisation du monument en tant qu'oratoire, les usagers se sont permis d'apporter des modifications qui ont porté atteinte à l'image de l'édifice sacré. L'utilisation de l'acier, de la brique rouge, du ciment et de la tôle tranche avec les anciens matériaux de construction du monument.

Sur le site, dans un rayon de 500 mètres autour de l'édifice, des cabanes étaient aménagées modifiant le paysage caractéristique des mosquées littorales et portant, ainsi, préjudice à l'un des principaux attributs des mosquées de la première ligne de défense avancée qui est d'être isolées sur des côtes désertes.

Le site de Sidi Jmour a connu, au gré de l'évolution de ses vocations, un processus graduel et cumulatif de changements qui témoigne, certes, de son importance pour les locaux, mais qui laisse le site face à des mutations diverses inhérentes à ses réaffectations.

Source : Photo de l’auteur.