Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

Numéro 14

Deux stèles funéraires kairouanaises au Toronto-Agha Khan muséum

Lotfi Abdeljaouad

Le pisé : retour d’expérience à propos d’une technique de construction ancestrale

Imène Slama et Racha Ben Abdejelil

Table des matieres

Introduction

1. Zaghouan dans les récits des voyageurs européens

2. L’implantation coloniale dans la ville de Zaghouan

3. La topographie urbaine

4. Les monuments et l’architecture à l’époque coloniale

Conclusion

Résumé

Les villes tunisiennes ont connu, vers la fin du XIXe siècle, des transformations et des mutations majeures avec l’instauration du Protectorat. Sous l’effet d’une nouvelle urbanisation, ces anciennes villes et leurs centres historiques offrent des morphologies urbaines distinctes. À l’instar de ces villes, Zaghouan, plus communément connue comme une ville andalouse, a également subi le même sort.

L’occupation française a influencé, en quelque sorte, l’urbanisme et l’architecture de cette petite ville. L’influence s’est faite progressivement à travers l’installation de plusieurs monuments au sein de l’agglomération et aux périphéries immédiates qui ont servi, par la suite, au développement urbain de la ville. Zaghouan offre ainsi un éventail de monuments et d'ensembles urbains. Ici, l'espace colonial a apporté certains monuments officiels sans altération du cadre originel de la ville traditionnelle.

Le présent article propose une étude de l’évolution urbaine et architecturale de la ville de Zaghouan pendant l’époque coloniale. L'objectif principal est de tracer la transformation et la croissance de la ville à travers les récits des voyageurs européens, les documents d’archives de la fin du XIXe et début du XXe siècle1, les documents cartographiques et photographiques de l'époque ainsi que l’inventaire2 des monuments historiques de cette période.

Mots clés

Zaghouan, architecture coloniale, urbanisme, monuments historiques, Tunisie.

Abstract

The Tunisian cities knew, towards the end of the XIXth century, transformations and major mutations with the introduction of the protectorate. Under the effect of new urbanization, these ancient cities and their historic centers offer distinct urban morphologies. Like these cities, Zaghouan, more commonly known as an Andalusian city, also suffered the same fate.

The French occupation influenced, in a way, the urbanism and architecture of this small town. The influence was gradually achieved through the installation of several monuments within the agglomeration and the immediate peripheries which later served the urban development of the city. Zaghouan offers a range of monuments and urban ensembles. Here, the colonial space has brought some official monuments without altering the original setting of the traditional city.

The present article proposes a study of the urban and architectural evolution of the city of Zaghouan during the colonial era. The main objective is to trace the transformation and the growth of the city through the stories of European travelers, archival documents from the late 19th and early 20th centuries, cartographic and photographic documents of the time as well as the inventory of historical monuments of this period.

Keywords

Zaghouan, colonial architecture, urban planning, historical monuments.

الملخّص

عرفت المُدن التونسيّة، في نهاية القرن التاسع عشر مع دخول الحماية الفرنسيّة عديد التحوّلات تحت تأثير موجة التحضّر الجديد. تُقدّم هذه المدن القديمة ومراكزها التّاريخية أشكالًا حضريّة متميّزة. وكأغلب هذه المدن، عرفت زغوان المعروفة أكثر بالمدينة الأندلسية، نفس المصير.

لقد أثّر الاحتلال الفرنسي بطرق مختلفة في تخطيط هذه المدينة الصّغيرة وفي المعالم التي تم تشييدها. وقد تحقق هذا التأثير تدريجيّا من خلال إنشاء العديد من المعالم الأثريّة داخل النسيج المعماري القديم خاصّة في أطرافه المباشرة التي حصل فيها التوسّع العمراني للمدينة لاحقا. تقدم زغوان تخطيطا مميّزا ومجموعة من المعالم الرسميّة التي نشأت في الفضاء الجديد دون أن تغيّر من النسيج العمراني للمدينة التقليديّة.

نتناول بالدراسة في هذا المقال التطور الحضري والعمراني لمدينة زغوان خلال الفترة الاستعمارية، وذلك بالاعتماد على جملة من المصادر منها شهادات الرحالة الأوروبيّين والخرائط والصّور الفوتوغرافيّة القديمة. وقد حاولنا تبيّن مراحل نموّ وخصائص الحيّ الأوربي الذي نشأ منذ نهاية القرن التّاسع وعشر وبداية القرن العشرين وأهّم المعالم التي تم تشييدها به.

الكلمات المفاتيح

زغوان، الفترة الاستعماريّة، التمدّن، المعالم التاريخية.

Pour citer cet article

Meriem Marzouki, «La ville de Zaghouan à l’époque coloniale.

Urbanisme et Monuments », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture

Maghrébines [En ligne], n°14, Année 2022.

URL : https://al-sabil.tn/?p=7922

Texte integral

Située au nord-est de la Tunisie, la ville de Zaghouan s’implante au pied de la montagne qui porte le même nom. Cette ville possède un très riche patrimoine naturel et historique et fut ainsi un lieu de brassages de plusieurs civilisations.

De fondation très ancienne qui remonte à la préhistoire, la ville a connu une implantation libyque, punique et romaine3. De cette dernière époque, il ne reste que quelques vestiges, à savoir le fameux temple des eaux et un portique à l’entrée de la vieille ville. Après la conquête islamique, le site de Zaghouan est devenu un foyer de culture et de spiritualité et à partir de l’époque moderne, la ville et sa montagne ont attiré plusieurs penseurs et mystiques4, tel Sidi Ali Azzouz, saint patron de la ville et fondateur de l’une des plus grandes confréries religieuses de la Tunisie. A l’aube du XVIIe siècle, des vagues de réfugiés dits Andalous chassés d’Espagne s’y installèrent et y instaurent les bases de leur civilisation. Dès lors, la ville fondée sur l’emplacement de l’antique Ziqua, a conservé une empreinte andalouse assez particulière qui se voit surtout dans l’architecture et l’urbanisme5.

Vers la fin du XIXe siècle, et avec l’arrivée des Français en Tunisie, Zaghouan allait connaître une greffe urbaine, à savoir l’implantation coloniale.

1. Zaghouan dans les récits des voyageurs européens

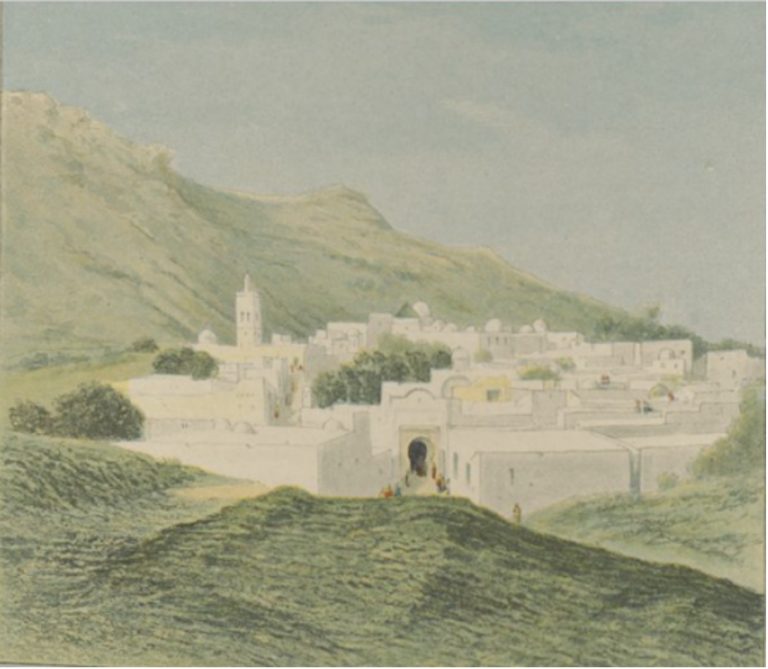

Les descriptions de l'époque jointes à d'autres sources documentaires, telles que les sources iconographiques, montrent toutes que la ville de Zaghouan était considérée par les voyageurs européens qui l’ont visitée au milieu et vers la fin du XIXe siècle comme une destination de villégiature et de plaisance. En effet, il s’agit d’une région relativement proche de Tunis, présentant des potentialités naturelles très grandes et favorables à l’exploitation.

Dans un extrait du Bulletin de la société botanique de France, et vers le milieu du XIXe siècle, l’auteur a qualifié Zaghouan de «la Suisse » ou de ville de villégiature de la banlieue parisienne6Vers la fin du XIXe siècle, Reclus nous a livré un témoignage impressionnant en évoquant l’importance de la ville du point de vue stratégique et commercial7. Dans son ouvrage illustré, Charles Lallemand nous a laissé également une description détaillée de la ville et des paysages de la montagne qui lui rappellent des sites montagneux au sud de la France8. Les témoignages des voyageurs se multiplient en évoquant toujours la proximité de Tunis, la richesse et la beauté de la ville et ses alentours9.

Source : LALLEMAND (Ch.), 1892, p. 200.

D’après tous ces récits, la ville de Zaghouan présentait donc, un projet ambitieux pour l’installation des colons qui s’y établissent vers la fin du XIXe siècle et qui ont instauré progressivement leur pouvoir militaire, religieux et administratif. La ville connaîtra dès lors quelques changements mais parviendra, toutefois, à conserver certains aspects de ses spécificités.

2. L’implantation coloniale dans la ville de Zaghouan

L’administration coloniale marqua sa domination, tout d’abord, par l’édification d’un camp militaire qui s’installait en hauteur sur le promontoire ouest10. Cette situation lui permettait le contrôle de la ville et de ses environs. Quant aux équipements religieux, la cité possédait une église imposante qui se dressait en hauteur au nord-est de la ville moderne. Les équipements civils étaient matérialisés par un quartier administratif qui imposait la loi coloniale et qui comprenait un bâtiment de travaux public, un service de monopole, une gendarmerie, un bureau de poste et de télégraphe (voir Fig.4).

La ville coloniale faisait figure de petit centre scolaire avec ses deux écoles primaires, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles11. Les équipements sanitaires furent aussi présents au sein de l’agglomération, un préventorium12 a été érigé dans la colline près de l’église.

La ville européenne ne s’est développée vraiment qu'à partir de 1897, date de l’établissement du chemin de fer13. En effet, longtemps difficile d’accès14, elle est finalement reliée par une ligne de chemin de fer, aujourd’hui disparue, qui fut ouverte en juin 189715. Elle reliait Zaghouan à la ligne Tunis-Fahs via la ville de Smenja. La gare, implantée au nord-est de la ville, dominait à son terminus la vallée et s’arrête au pied du djebel. Aujourd’hui désaffectée, cette ligne aurait constitué le prolongement jusqu'à la ligne de Sousse à Kairouan.

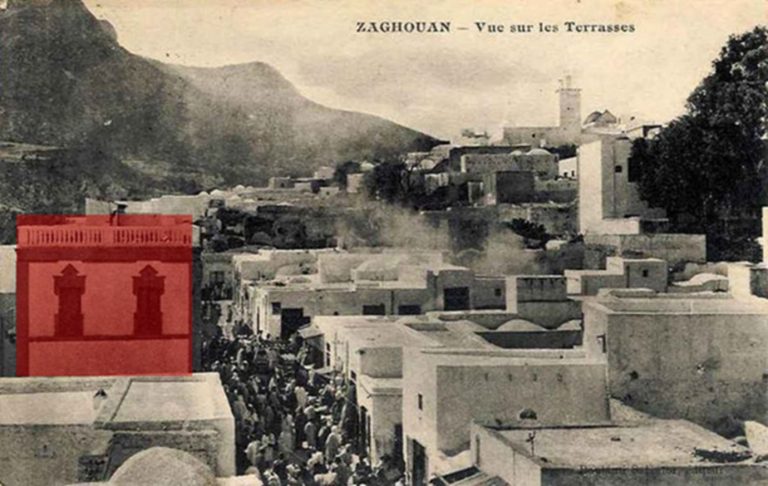

3. La topographie urbaine

Situé sur un éperon rocheux, l'ensemble du site présente un urbanisme ramassé et dense. La topographie accidentée a été délimitée au sud et à l’ouest par les aspérités du piémont et au nord par une zone agricole qui s’étend au pied de la ville comprenant des vergers et prolongée par des oliveraies arrosées par des sources naturelles16. Les développements de l'urbanisme et de l'architecture coloniaux à Zaghouan seront très influencés par les caractéristiques de ce site. Ici, la topographie dicte, en quelque sorte, l’implantation de la ville européenne, qui ne sera qu'un quartier pris sur la ville ancienne.

L’urbanisation s’est faite assez progressivement par implantation des plans successifs dans le contour immédiat de la médina. Puis des quartiers se développent en extra-muros en contrebas du village. Au début, certaines constructions européennes se sont édifiées autour de la ville, éparpillées et en nombre restreint. On en compte une dizaine, isolés par la colline. Puis, des simples extensions et des nouvelles implantations se développent, le plus souvent, sous forme de faubourgs. Ces quartiers ne donnent pas vraiment naissance à une ville européenne mais plutôt à des ensembles éparpillés qui se sont édifiés autour de la ville ancienne17.

3.1. La première installation coloniale : le complexe liturgique

Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, une injection coloniale a pris place à l’extrémité nord-est de l’éperon. Ce premier noyau colonial est établi en jouxtant la médina et comporte un ensemble religieux constitué d’une église, d’un presbytère et d’un préventorium. Les deux ensembles urbains (le noyau ancien de la médina et la nouvelle installation coloniale) étaient donc juxtaposés, et non directement mêlés. Cette nouvelle implantation se développa en bordure de la ville ancienne.

L'établissement des institutions religieuses et leur ancrage dans la société de la régence était une étape logique de la pérennisation française et chrétienne en Tunisie. A Zaghouan, une paroisse fut créée en 1897 et un projet de construction d'une église, d’un presbytère et d'un préventorium fut lancé dans la commune. Des terrains sont achetés par l’archevêché pour y construire ce complexe liturgique. Le presbytère était disponible depuis le 4 avril 1900 et l’église a pu ouvrir ces portes au culte le 20 mai 190218.

3.2. Le développement urbain : le centre administratif

Des unités extra-muros apparaissent d'une manière progressive à l’est de la ville en contrebas de l’éperon rocheux pour former un ensemble administratif en dehors du « périmètre communal »19. Dans cette partie, un quartier européen s’est développé et renfermait en son centre des institutions administratives, tel que le bâtiment des travaux publics, la gendarmerie, un internat et une école20.

La volonté d'en faire sortir la fonction administrative et les services en dehors de la ville était guidée par deux raisons principales. La première est due à une insuffisance d’espace au sein de la médina et la deuxième est la volonté de créer un centre européen en dehors de la ville dans lequel se concentre un quartier administratif. Cette séparation permet de conserver l'intégrité de la médina et ses modes de vie. Elle crée les conditions de la cohabitation des communautés autochtones et européennes.

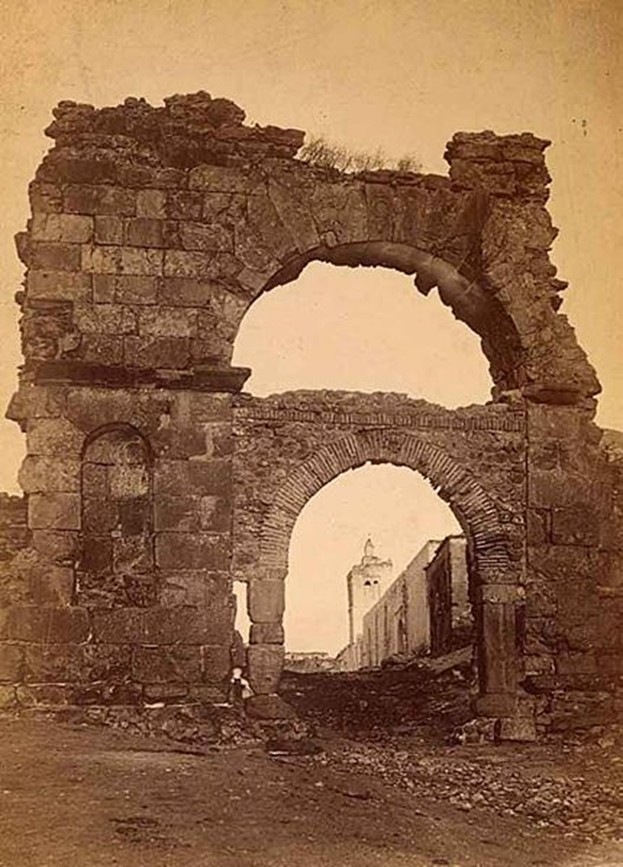

Ces extensions se forment tout d’abord tout au long d’un axe de circulation nord-ouest sud-est (la route qui relie Tunis à Kairouan en passant par Zaghouan), puis autour de la colline et à proximité de la porte romaine. Elles ne sont que des extensions de la ville ancienne, mais non véritablement l'ébauche d'une future ville européenne.

3.3. L’extension urbaine

Au fil du temps, les extensions coloniales se poursuivent autour de la ville, concentrés sur et autour de la voie générale qui mène à la ville de Enfidha. De sa première installation en bordure nord-est de la ville ancienne jusqu’aux bordures Sud de l’ensemble administratif, l’administration coloniale décida d’édifier un quartier colonial destiné principalement à héberger les familles des colons européens. Des constructions vont donc partiellement s'extraire de l'intérieur de la ville pour venir s'installer à l'entrée de celui-ci sur la Place Bab-el-Kous (La porte romaine). Près de cette dernière, vont ainsi venir s’implanter des commerces et des cafés. Des immeubles résidentiels vont également apparaître dans cette partie de la ville.

Source : www.pariskypicture.com

3.4. Les aménagements collectifs

Après ces extensions, toute la partie de la ville comprise entre la limite de l'ancien noyau et la nouvelle extension subira des substitutions et des agencements durant plusieurs années. En effet, entre 1906 et 1910, des travaux d’aménagements ont été entrepris dans la ville (assainissement, embellissement, hygiène, etc.). Certains logements en ruine ou en mauvais état furent reconstruits les rues furent élargies et goudronnées, les espaces extérieurs aménagés21. D'autres opérations complètent ce processus, tel l’aménagement de la place Bab-el-Kous (la porte romaine), la création d'une placette rue Zaghouani pour dégager le marché qui se tient rue Bab-el-Kous et qui gêne la circulation, la réfection de la chaussée rue Zaghouani et les chaussées et égouts de la rue Bab-Ouali, chemin le plus court pour accéder à la gare. En outre, des travaux hydrauliques ont été effectués dans la ville tels que l’entretien et la surveillance des fontaines, la réfection des abreuvoirs et le règlement des irrigations22.

Source : www.cartes-postales-anciennes.com

4. Les monuments et l’architecture à l’époque coloniale

4.1. Les équipements publics

4.1.1. Le centre religieux et l’équipement sanitaire

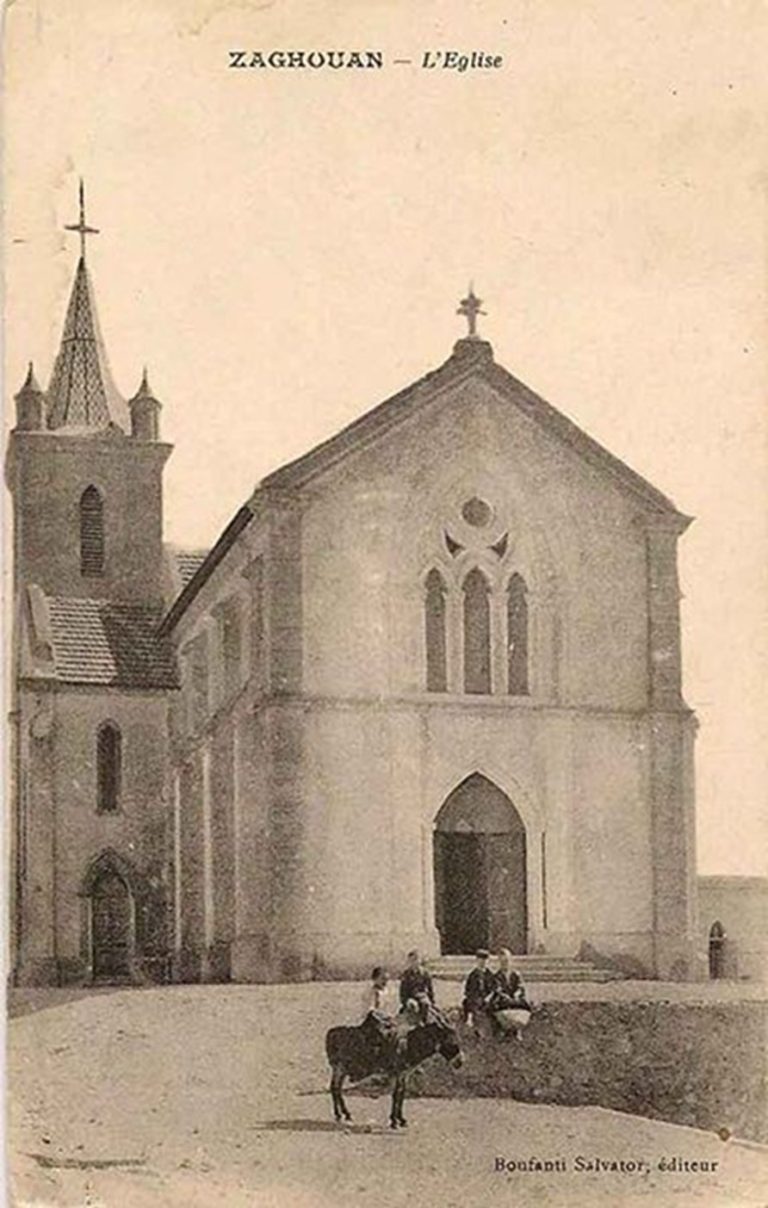

- L’église :

Érigée sur une colline au nord-est de la médina, l’église occupe une position stratégique qui domine toute la ville. Avec son implantation et sa taille, elle rompt avec la simplicité et la taille de l’architecture précédente. Elle bouleverse, en quelque sorte, le paysage urbain du nord-est de la médina et lui impose une architecture totalement étrangère au site.

Le monument présente une silhouette très massive avec des lignes et des volumes sobres. A l’intérieur, la structure du plan est très simple : il s’agit d’un plan basilical en croix latine qui comporte une nef centrale unique terminée par une abside circulaire. Le décor est dépouillé et épuré et le mobilier simple. À l'extérieur, les murs sont renforcés par des contreforts massifs. Un clocher aux dimensions modestes est implanté dans l’angle nord-est de l’église. La façade est percée et ajourée par une porte inscrite dans un encadrement en arc brisé qui est surmonté par trois grandes fenêtres hautes.

Source : www.cartes-postales-anciennes.com

Source : Photo de l’auteur.

L’église évoque un mélange de style roman et de style néo-gothique. Ce dernier met en évidence les formes ogivales et verticales et s’intègre au sein du monument dans une architecture romane sobre et épurée. La structure demeure romane et l’influence gothique se manifeste surtout dans les ouvertures.

Au cours du temps, le monument a connu des modifications dans son allure extérieure. En effet, toutes les ouvertures ont été modifiées et des baies rectangulaires simples ont remplacé les percées précédentes en ogive. L’ancien clocher a été remplacé par un corps de minaret rectangulaire surmonté par un lanterneau.

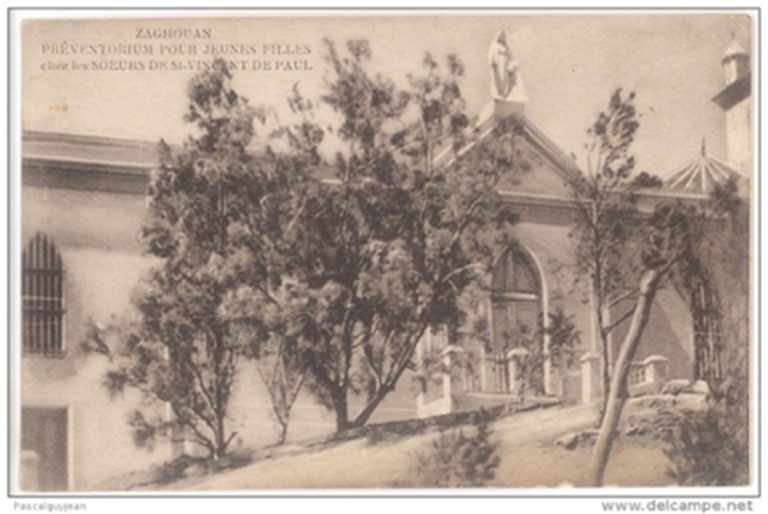

– Le préventorium :

Au début du XXe siècle, les malades de la tuberculose étaient nombreux et des religieuses du Sainte Marie du Zit (une commune à l’est de Zaghouan) devaient se rendre à Zaghouan pour des conditions plus adéquates. La construction d’un préventorium était donc d’une nécessité importante.

Le monument s’installe près de l’église sur la colline. Il épouse une forme rectangulaire surmontée d’une frise. Sa façade principale est agrémentée d’une entrée inscrite en arc brisé qui est surmontée d’un fronton sur lequel était déposée une sculpture de la vierge Marie23.

Source : www.delcampe.net

Source : Photo de l’auteur.

4.1.2. Le centre administratif

– Le service des monopoles :

Le bâtiment est installé sur la route principale dans le prolongement du quartier administratif vers le nord près de la gare. Les services des monopoles existaient dans presque tous les centres coloniaux. Ils abritaient la régie des tabacs et des allumettes.

Source : www.cartespostalesanciennes.com

Source : Photo de l’auteur.

– Bâtiment des Travaux publics :

En 1907, l'administration des ponts et chaussées fit construire à Zaghouan un bâtiment des Travaux publics en contrebas de la ville. Ce bâtiment fut placé à l'angle de la route d’Enfidha et du chemin de la forêt d'oliviers (l’actuelle route Essouani)24.

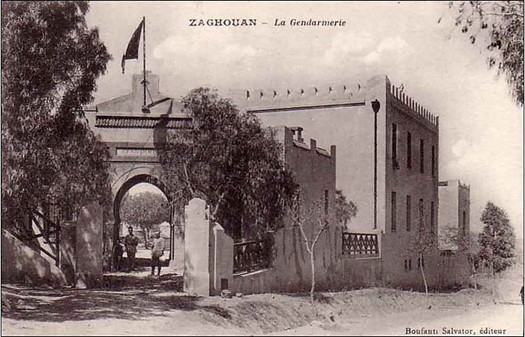

–Le poste de police/la gendarmerie :

Dans la même année, tout près de l’école, un poste de police réservé aux gardes à cheval fut construit ; l'ancien poste placé dans un endroit d'accès difficile, est devenu insuffisant depuis surtout qu'il est question d'une augmentation de personnel25.

Source : www.cartespostalesanciennes.com

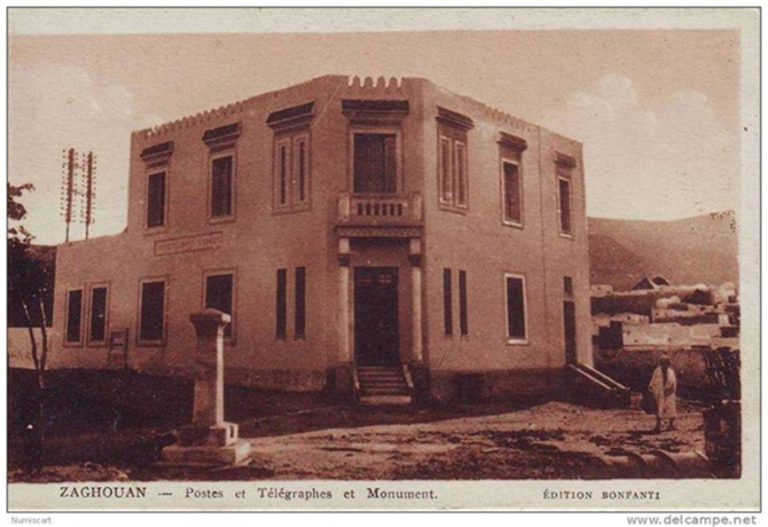

– Postes et télégraphes :

Ce monument est installé sur la colline nord-est de la ville à proximité de l’église. Il assurait les services relatifs aux postes et aux télégraphes à l’époque. Érigé sur deux niveaux, le bâtiment se distingue par son allure arabisante avec ses trois façades percées par des ouvertures rectangulaires. Sa riche décoration, empruntée à l’architecture locale, se manifeste surtout dans ses murs crénelés, ses baies jumelées et ses tuiles vertes vernissées qui ont été utilisées pour couronner les ouvertures de l’étage.

Source : www.cartespostalesanciennes.com

Source : Photo de l’auteur.

4.1.3. Le centre scolaire

– L’internat :

Ce monument est étalé en contrebas de la ville, sur la route principale qui mène vers Enfidha, et sa façade sur la route offre un développement de 150 mètres. Il est édifié vers l’année 190826.Le bâtiment est érigé dans un style néo-mauresque marqué par la forme et l’ornementation de ses ouvertures rectangulaires, avec son entrée en plein cintre surmontée d’une frise de carreaux de faïences et d’une bande de tuiles vertes.

Source : www.cartespostalesanciennes.com

Source : Photo de l’auteur.

Ce type d’institution fut développé progressivement dans les centres coloniaux pourvus d’écoles et qui possèdent un nombre considérable de population dispersée, agricole ou industrielle (mines, chemins de fer). La ville de Zaghouan est placée dans le centre d’un cercle dont le rayon moyen présente une longueur de cinquante kilomètres avant d'atteindre les villes de Tunis, Nabeul, Enfidha, Sousse et Kairouan. Zaghouan était un centre de colonisation européenne dont le champ environnant est fort étendu et bien peuplé de plusieurs localités comme Bir-Halima, Mograne, Smindja, Bir-M'cherga, l'Oued-Ramel Saouaf…etc. L’installation d’un internat dans la ville de Zaghouan était donc une exigence pour l’accueil des élèves27.

– L’école des garçons :

Cette école est installée à proximité du bâtiment des Travaux publics dans la même parcelle que celle de l’internat, dont le service des bâtiments publics a assuré la construction en 190928.

4.2. L’architecture domestique

Depuis le début du XXe siècle, la population chrétienne de la commune a peu augmenté. En effet, d’après un recensement de 1905, on dénombre à Zaghouan 536 personnes dont 109 français, 405 Italiens, 17 maltais et 5 autres29. De ce fait, la ville n’a pas connu une densification importante de son tissu urbain ou la construction de grands immeubles résidentiels comme de nombreuses villes voisines30. L’architecture domestique européenne fut introduite progressivement dans la médina puis s’est développée dans les alentours.

Dans le centre ancien, les premières constructions européennes résultèrent d’abord des transformations de bâtiments préexistants. Elles se manifestent, en premier lieu, en une extension en hauteur. Ces constructions restent contraintes par le parcellaire existant et ses formes ne s'extraient pas de manière radicale du contexte ancien.

Source : Fig. 19 : www.cartespostalesanciennes.com Source Fig. 20 : Photo de l’auteur.

Ensuite, de nouvelles constructions apparaissent et s’implantent dans le contour immédiat de l’ancien noyau au nord-est de la ville. L'implantation dans cette partie de la médina devient en partie "la ville européenne", qui s'isole des quartiers traditionnels retirés derrière les façades européennes. Ces constructions s’adaptaient aux contraintes topographiques et morphologiques du site. Elles présentaient une nouvelle architecture, adaptée à un parcellaire réduit à l'échelle des maisons traditionnelles et qui fournit un aspect extérieur voisin de celui de l’architecture actuelle.

Source : Photo de l’auteur.

On note toutefois des transformations légères au niveau de cette architecture domestique qui consiste en l'apparition de nouvelles façades et en la recomposition des pièces dans les maisons. Évidemment, une rupture relative s'établit entre une habitation européenne ayant sa façade sur rue et une habitation traditionnelle ayant sa façade sur patio central.

Mais à première vue, peu de choses distinguent une maison traditionnelle d'une nouvelle construction européenne. Les ensembles européens et traditionnels présentent donc une certaine homogénéité au sein de l’espace urbain de la ville.