Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

De Carthage à BALSA. Municipium romain de Lusitanie

João Pedro Bernardes

L’espace méditerranéen au Moyen Age tardif à travers la céramique

Andreia Rodrigues

Eléments de représentations socio-spatiales et de traçabilité hydro-paysagère à Ghar El Melh : des enjeux de durabilité

Sahar Karray, Ángel Raúl Ruiz Pulpón et Hichem Rejeb

15 | 2023

Henchir Aïn Terguelèch

Un lieu du patrimoine urbain et architectural méditerranéen

Beya ABIDI

Table des matieres

Introduction

1. Quelques aspects de la présence italienne dans la campagne de la région de Tunis

2. Le patrimoine architectural à Aïn Terguelèch : un héritage lié à l’ancrage des immigrants d’origine méditerranéenne

Conclusion

Résumé

Les restructurations et les réformes foncières et agraires engagées par les autorités coloniales françaises depuis 1881 en Tunisie, ont suscité l’arrivée massive et continue des immigrés d’origine méditerranéenne, en particulier des italiens. Ces nouveaux arrivants constituent un levier de la dynamique de l’espace rural. Ainsi une nouvelle reconfiguration se manifeste dans un premier temps par un remaniement foncier qui a abouti à la création de nouvelles unités agricoles et au changement des modes d’exploitation et d’occupation du sol.

Cette transformation a été plus ou moins précoce selon les régions. Partant de l’exemple de Henchir Aïn Terguelèch, ce travail analyse, en particulier, les impacts de l’installation des paysans italiens et la mutation urbaine et architecturale qu’elle engendre. Le dit henchir représente-t-il ainsi une composante du patrimoine méditerranéen du pays.

Mots clés

Paysage, habitat rural, bâtiment agricole, Henchir Aïn Terguelèch, colons italiens.

Abstract

The restructuring and agrarian reforms carried out by the French colonial authorities in Tunisia since 1881 have led to the arrival of large numbers of immigrants from the Mediterranean region, particularly Italians. These new arrivals are a driving force behind the dynamism of rural areas. As a result, a new reconfiguration is taking place, initially in the form of land reorganisation, leading to the creation of new agricultural units and changes in farming methods and land use.

This transformation took place more or less early depending on the region. Using Henchir Aïn Terguelèch as an example, this study analyses in particular the impact of the arrival of Italian peasants and the urban and architectural changes they brought. Henchir is thus part of the country’s Mediterranean heritage.

Keywords

landscape, rural habitat, farm building, henchir Aïn Terguelèch, Italian settlers.

الملخّص

أدت إعادة الهيكلة العقارية والزراعية التي قامت بها السلطات الاستعمارية الفرنسية في البلاد التونسية منذ عام 1881 إلى وصول أدفاق كبيرة من المهاجرين من أصول متوسطية، وخاصة من الإيطاليين. وقد شكل هؤلاء الوافدون الجدد رافعة لديناميكيات المناطق الريفية. وهكذا، فإن إعادة التشكيل العمراني والمعماري الجديدة تتجلى في البداية من خلال تسوية وضعية الأراضي ممّا سهّل إنشاء وحدات زراعية جديدة وتغيير في أنماط استغلال واستخدام الأراضي. وتمّ ذلك وفق أنساق مختلفة حسب الجهات. ويتناول هذا العمل، انطلاقًا من مثال هنشير عين ترقلاش تأثيرات تمركز واستقرار الفلاحين الإيطاليين والتغيير الحضري والمعماري وهل يمكن أن نعتبر تبعا لذلك هذا التراث جزء من من تراث منطقة المتوسط.

الكلمات المفاتيح

منظر طبيعي، عمارة ريفية، مرافق زراعية، هنشير عين ترقلاش، مستوطنون إيطاليون.

Pour citer cet article

ABIDI Beya, « Henchir Aïn Terguelèch. Un lieu du patrimoine urbain et architectural méditerranéen», Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture

Maghrébines [En ligne], n°15, Année 2023.

URL : https://al-sabil.tn/?p=6253

Texte integral

La Tunisie possède un patrimoine urbain et architectural très riche et très diversifié,considéré comme une accumulation culturelle méréditeranéene destinguée . Cet héritage incontestable est le témoignage important de l’interaction de différentes civilisations et du passage de diverses populations d’origine méditerranéenne. Ces différents acteurs ont contribué, en effet, à la construction du paysage urbain et architectural selon une chronologie distincte.

Plusieurs styles représentatifs des différentes communautés sont actuellement présents sur l’ensemble du territoire tunisien. Nous évoquons ainsi le patrimoine urbain et architectural de l’époque coloniale. Cette période était marquée par de profonds changements d’ordre urbain et architectural. À ce titre plusieurs déterminants entrent en jeu: le foncier particulièrement mouvant, lié intimement à la décision politique. L’avènement de l’agriculture spéculative y a joué, aussi, un grand rôle.

Toutefois, au centre de ces mutations, nous soulignons que l’arrivée de vagues successives d’immigrants, en particulier des italiens, a indéniablement contribué à l’évolution et au dynamisme du paysage urbain et des éléments architecturaux. C’est effectivement le cas de la région de Tunis où la concentration des fermes agricoles a été suivie d’une très grande utilisation de l’espace afin de répondre aux besoins alimentaires de la population.

Sans prétendre dresser un portrait exhaustif du phénomène, notre étude, se servant de l’exemple de henchir Terguelèch situé dans la région ouest de Tunis et illustrant bien son histoire multiculturelle, vise essentiellement à déceler le rôle de cette communauté d’origine méditerranéenne dans la transformation urbaine et architecturale qu’a connue ce domaine, et à identifier les attitudes à développer et les approches à privilégier pour bien inscrire l’esprit du lieu dans la démarche de patrimonialisation du legs colonial de la région.

1. Quelques aspects de la présence italienne dans la campagne de la région de Tunis

L’afflux des Italiens vers la Régence de Tunis a été conditionné par différents contextes : social, économique et politique. Les flux d’immigration se poursuivaient selon un rythme variable jusqu’à 1894. Depuis, les arrivées se sont intensifiées, sur la base des réseaux existants, et toujours majoritairement à destination de l’agriculture1. Leur compétence dans le secteur des vignes a été sollicitée. L’immigration agricole italienne a donc été initiée et encouragée par les autorités coloniales françaises c’est pourquoi son accueil a été, dès le début, favorable parce puisqu’elle correspondait étroitement aux stratégies coloniales du pays.

Il est difficile de connaitre exactement la masse numérique des paysans italiens qui s’est implantée dans la campagne de la région de Tunis aux XIXe-XXe siècles. Les statistiques officielles de l’Administration coloniale ne donnent que des indications imprécises et fragmentées. Le groupe le plus important, paysans et ouvriers agricoles, n’a jamais été enregistré dans les recensements. Cette défaillance concerne essentiellement les ouvriers saisonniers et les travailleurs temporaires. Mais, en dépit de toutes leurs imperfections, ces statistiques envisagent l’importance de la paysannerie italienne2. Même si l’éventail de leurs activités s’est élargi au fil du temps et des générations, la majorité des Italiens sont restés paysans. H. De Montenty avance que les agriculteurs constituent la part la plus nombreuse de la colonie italienne3. Gaston Loth confirme également cette réalité en mentionnant que les neuf dixièmes des italiens de Tunisie sont des paysans4. Cette catégorie représente 47.43% des Italiens de la Régence.En effet , au début du XXe siècle, ce nombre passe rapidement à 86.40%. En outre, il ne faut pas oublier d’ ajouter le nombre incalculable d’ouvriers saisonniers employés aux grands travaux de taille de vigne et de vendange5, et échappant le plus souvent aux statistiques officielles.

Par ailleurs , ce mouvement migratoire était le plus souvent d’emblée familiale. En 1905, un rapport publié par le service du Patronat des émigrés italiens de Tunisie souligne cette caractéristique : « l’émigration Sicilienne se différencie de la sarde surtout pour être une émigration de familles entières et non d’individus, et par conséquent, seulement en petite partie peut être considérée temporaire »6. Ces immigrants arrivent avec une intention d’installation définitive. Bien que les statistiques soient insuffisantes, les migrations de retour ont été assez limitées. L’importance de la durée de séjour, traduit, dans une certaine mesure, cette tendance d’installation définitive. En 1911, la moyenne de séjour de 55.79% de la population italienne dans la Régence dépasse les 10 ans7. En grande partie, il s’agissait d’ouvriers pauvres et sans qualification précise8. Elle était aussi celle de petits agriculteurs à la recherche d’une situation plus avantageuse que dans leur pays d’origine9.

L’objectif principal de ces paysans était de réussir une ascension par la terre. En effet, une part non négligeable parmi eux réussit, progressivement, à acheter une propriété. Parmi les 1.216 demandes d’immatriculation déposées par des italiens auprès du service de la conservation foncière, une bonne partie concerne des propriétés rurales. Ces petits cultivateurs avaient des lots d’une superficie moyenne de 10 ha. qui leurs étaient vendus au prix de 300 à 350 frc/ha. Ils ont pratiqué des méthodes individuelles de travail et d’exploitation qui ne mettaient pas en œuvre de grands moyens : « quand ils ont planté les premiers vignobles, au début du siècle, les voisins travaillaient souvent ensemble, au lieu de faire chacun sa parcelle ils faisaient des groupes de 10-12 personnes et ils s’entraidaient, couvrant tous les terrains par roulement, travaillant vraiment comme des nègres et organisant chacun à son tour des grands plats de couscous ou de macaronis pour tout le monde, ensuite chacun a commencé à s’occuper seulement de ses terrains »10.

Il est interessant de noter que cette petite colonisation agricole italienne s’était principalement concentrée dans la région de Tunis, en particulier la plaine de la basse vallée de Medjerda11 où de nombreuses localités ont accueilli une population importante de paysans italiens. Leur présence faisait la particularité de la région12. Ils étaient à l’origine de la création de petits noyaux de vie italienne qui s’implantaient sur de grands henchir-s et domaines coloniaux. C’est précisément la disponibilité de terrains où s’installer qui a le plus contribué à attirer ces immigrants.

Il l’on tient aux régions mieux concernées par les statistiques, cette petite colonisation agricole italienne s’établissait dans la région de Tunis, en particulier la plaine de la basse vallée de Medjerda13 où nous pouvons distinguer un ensemble de localités où les paysans italiens étaient nombreux. Leur présence faisait la particularité de la région14. Ils étaient à l’origine de la création de petits noyaux de vie italienne qui s’implantent sur des grand henchir-s et domaines coloniaux. C’est précisément la disponibilité de terrains où s’installer qui a le plus contribué à attirer ces immigrants.

Progressivement, le phénomène de morcellement au profit de cette communauté s’est accéléré au point qu’il a été discuté au parlement. En 1901, le député Mornaud disait « la terre est en train de passer tout entière entre les mains des siciliens » ; « de toutes petites exploitations, de toutes petites fermes blanchies à la chaux, très bien tenues, entrez dans ces petites maisons, interrogez les gens qui s’y trouvent, ce sont des italiens, des siciliens »15. En 1905, Emile Violard, dans son rapport ordonné par le Résident Pichon, témoigne l’importance de l’emprise de la petite propriété rurale italienne : « il s’est produit, cependant, en ces dernières années un accroissement notable des petites propriétaires ruraux originaire de Sicile »16.

Dans ce contexte, des grands domaines sur lesquels s’est installée une population italienne se sont transformés à des rythmes accélérés. La grande diversité des formes d’occupation du sol et de logements fait apparaître soit une concentration soit une dispersion dans l’espace. Le début du processus de cette restructuration du milieu paysan a succédé à la mise en œuvre d’un programme de colonisation officielle. Ceci a plongé l’espace rural dans de multiples mutations au gré des changements politiques.

En effet, nous illustrons, à travers l’étude de henchir Aïn Terguelèch, une succession d’étapes de mutation périurbaine assez remarquable.

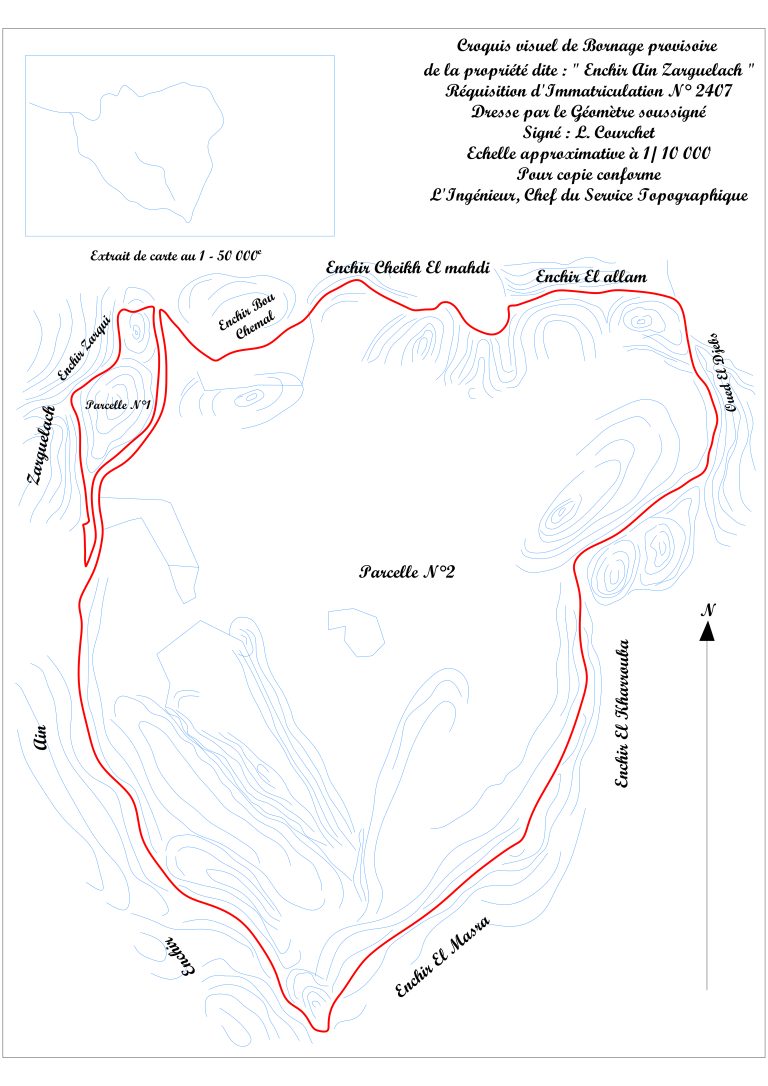

2. Le patrimoine architectural à Aïn Terguelèch : un héritage lié à l’ancrage des immigrants d’origine méditerranéenne

Henchir Aïn Terguelèch était à l’origine une propriété de Rajeb ben Abdallah Et-Tourki, un notable tunisien d’origine turque. Elle était limitée au Sud par henchir El-Meisra ; au Nord, par henchir el-Allam ; à l’Est, par Henchir el-Kharrouba ; et à l’Ouest, par Ardh el-Haramein17. Il se situait en effet au Nord d’Oued Medjerda, à 15 kilomètres de la ville de Tebourba chef-lieu de toute la région et à cinquante-cinq kilomètres environ de Tunis. D’après l’acte de propriété, le domaine couvrait 774 hectares. Il refermait des terres de labour, des terres de parcours, des broussailles, des oliviers, des figuiers de barbarie, des sources d’eau et une habitation rurale dite Bordj18. L’ensemble du henchir est entouré de chaines de montagnes et de collines assez accidentées.

Actuellement, Terguelèch dépend administrativement de la délégation de Mateur relevant du gouvernorat de Bizerte. Elle comprend des groupements d’habitat ruraux. Il s’agit de Douar Mokna, Hinchir Mahjouba, Hinchir Ennehdi, Argoub Er-Roumi, El-Mnazel, Aïn Et-Trab, Hinchir El-Jelhassine, Douar Ben Esmaïl, Douar El-Bhalil, Douar Et-Touila. Ces groupements sont situés dans une colline assez plate, limitée au sud par djebel el-Mhajjar, djebel Mokna, djebel Tentna et djebel Es-Sakkat.

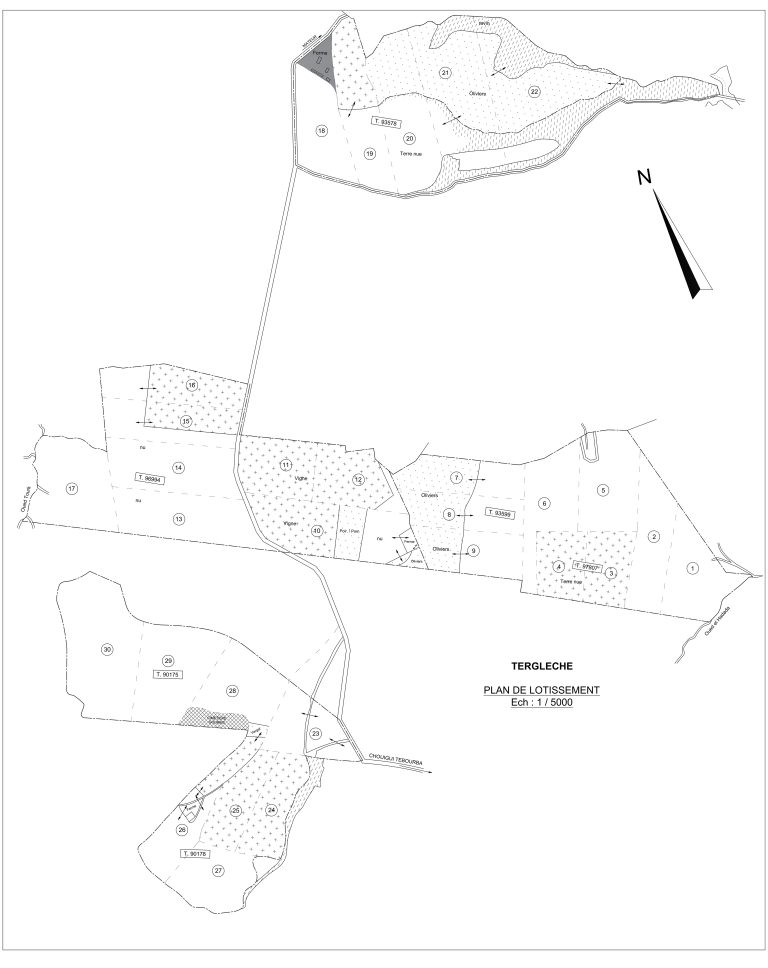

Source : O.T.C.

Les terres sont de très bonne qualité. Elles sont propres à toutes les cultures et conviennent particulièrement à la culture de la vigne et des céréales. C’est d’ailleurs à ces deux cultures que les colons s’adonnaient. L’eau étant abondante et de bonne qualité. En effet, le henchir est traversé par plusieurs cours d’eau dont les lits sont assez marqués : Oued Ech Chaïr, Oued Terguelèch, Oued Defla, Oued El-Maâlgua, Oued Bou Kachboura et Oued El Bhalil. Il renferme, également, plusieurs sources d’eau dont les plus importantes sont Aïn Terguelèch et Aïn Halalif. L’accès à ce henchir se fait par la route n°7 reliant Mateur et Tunis. Des pistes agricoles se ramifient à partir de cette route principale pour desservir les différents henchir-s avoisinants et les localités les plus proches.

Source : Photos de l’auteur.

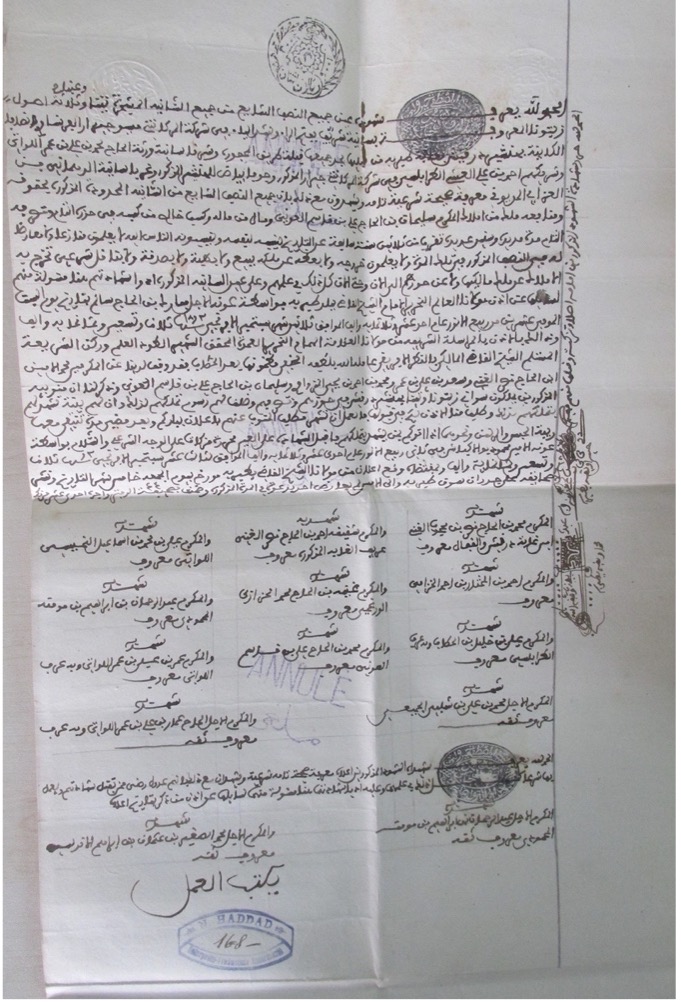

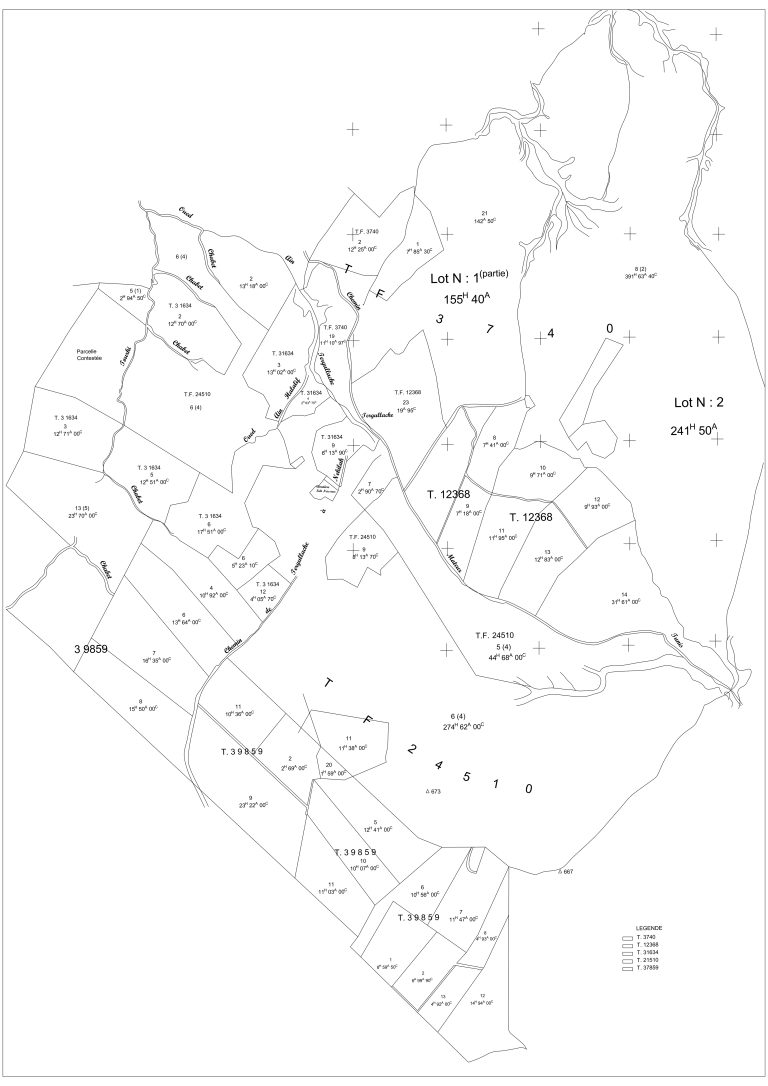

En 1898, Henchir Aïn Terguelèch a été acheté aux héritiers de Rajeb ben Abdallah Et-Tourki par Emile Jules Henry, vétérinaire auprés du 4ème régiment de chasseurs d’Afrique de l’armée francaise, et Giuseppe Franzoya, un propriétaire italien, en qualité de copropriétaires19. Emile Jules Henry possédait les deux tiers tandis que Franzoya Giuseppe avait seulement un tiers. Deux ans plus tard le domaine a été acquis par la Direction d’Agriculture, de Commerce et de Colonisation au profit de la colonisation officielle20.

L’acte de propriété de ce henchir ne mentionne pas l’existence d’un quelconque centre urbain sur le domaine. Du même, les données concernant l’installation des italiens dans ces lieux sont particulièrement rares après cette date. Les sources n’avancent aucune donnée sur la mise en valeur directe et immédiate de cette propriété. Cependant, nous pouvons relever les signes de quelques transformations. Cependant, malgré l’absence totale d’initiatives officielles, le nouveau propriétaire, avec le soutien de quelques paysans italiens, a pu développer une stratégie d’exploitation individuelle. Cette initiative a contribué en effet, aux changements observés dans la région.

Source : A.A.F.

En 1900, d’après une annonce de vente aux enchères publiques du henchir en vertu d’un jugement rendu par la deuxième Chambre du Tribunal civil de Tunis21, nous pouvons affirmer que Emile Jules Henry continue à habiter à l’époque à Bizerte, tandis que Giuseppe Franzoya n’habitait plus à Tunis et il s’est installé à Aïn Terguelèch. D’où aussi notre déduction qu’il avait procédé à la mise en valeur et l’exploitation directe de la part qui lui revenait du henchir. Il a, en effet, créé une ferme sur un terrain accidenté. Elle avait pour limites au nord-ouest, des broussailles dépendant du même henchir,à l’ouest et au sud-ouest, l’axe du ravin de l’OuedAïn-Terguelach, au sud, la parcelle d’Emile Jules Henry, à l’est et au nord-est, le chemin de Tunis à Mateur22. Une parcelle de12 hectares a été défrichée et plantée de vignes par les soins des ouvriers italiens et une vingtaine d’hectares d’oliviers. On voit ainsi, une nouvelle structure agraire faire son apparition dans un milieu traditionnellement voué à la céréaliculture. Les parties encore couvertes de broussailles servaient de pâturage aux animaux.

Source : A.A.F.

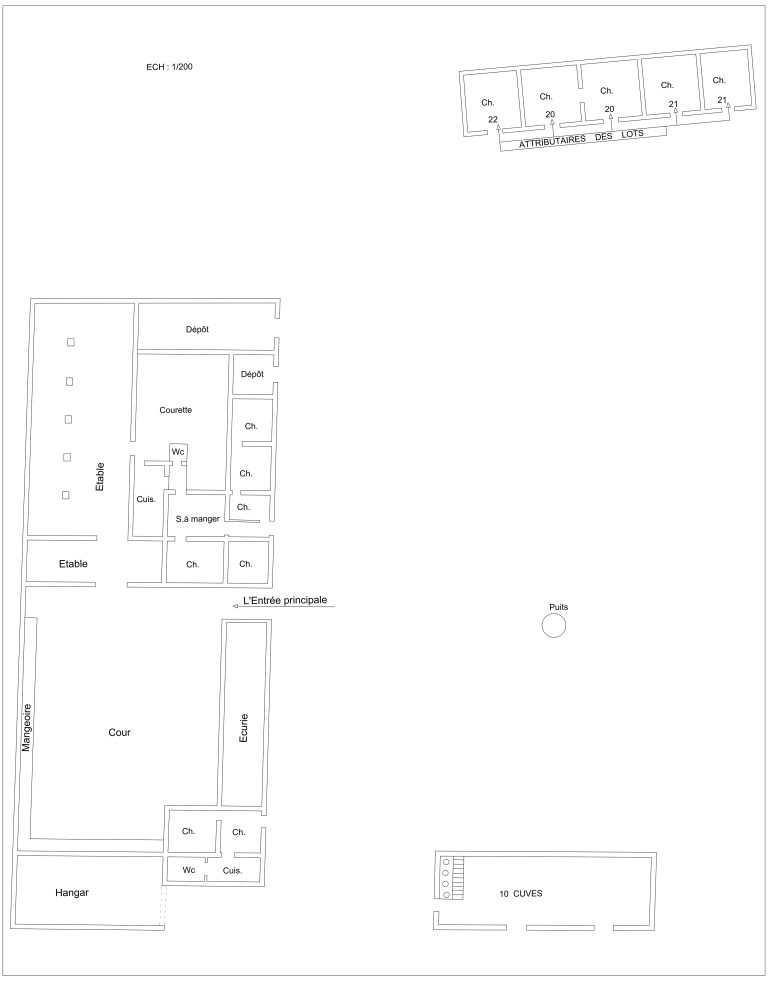

La ferme de Franzoya se composait d’une grande construction en bonne maçonnerie. Elle couvre, avec ses dépendances, une superficie d’environ 800 m². On y trouve une habitation constituée d’un rez-de-chaussée comprenant six chambres, une cuisine et une grande cour. Une équipe de paysans demeurait sur le domaine. Pour les loger un habitat sommaire, composé de six chambres séparées, a été édifié. A quelques centaines de mètres au sud, il a été édifié des hangars et des écuries pour les animaux. Un puits d’eau douce et un château d’eau doté d’un abreuvoir ont été aménagés tout près de la maison d’habitation. Les différents bâtiments de cette ferme sont aujourd’hui à l’état de ruine.

Source : A.A.F.

Source : Photos de l’auteure.

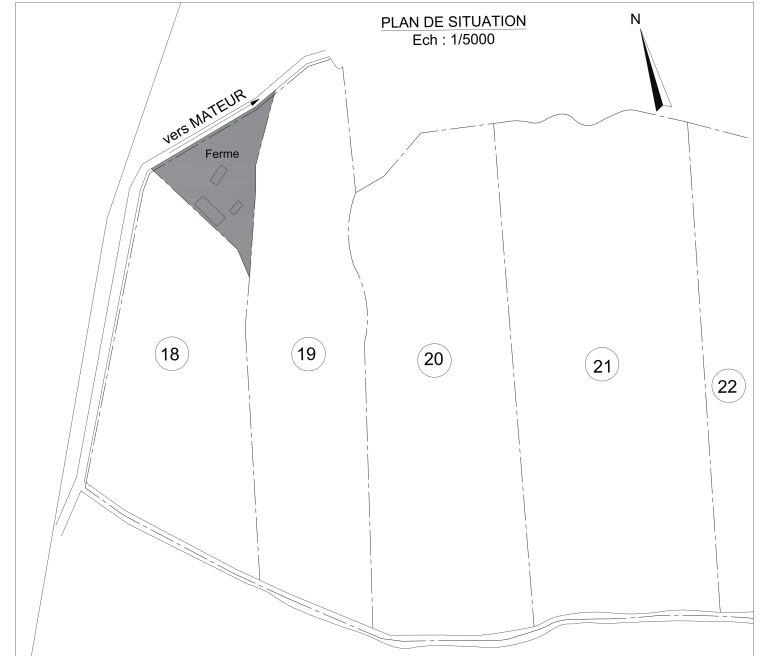

De plus, le propriétaire a concédé aux paysans italiens des parcelles de terres en métayage23. Cette mesure a entrainé un processus de morcellement quasi continu du domaine. Un regroupement de quatre fermes apparut ainsi, abritant chacune une maison de maître et quelques communs ainsi qu’un nombre indéterminable de logements d’ouvriers saisonniers. Chaque ferme avait son groupement d’ouvriers européens et autochtones qui habitaient d’abord dans des gourbis ou sous les tentes, pour cnstruire par la suite des maisons24. La région se définissait donc progressivement comme la zone de ponction de la main-d’œuvre nécessaire aux grands travaux de la vigne et comme espace gravitant autour de ces quatre fermes25. Il s’agit en fait d’espaces en transition, qui attendent d’être densifiés.

Source : A.A.F.

Quoique sommaire et brève, la description que nous disposons, reflète un changement rapide et radical d’une partie du henchir. Ce changement s’est intensifié d’avantage avec l’acquisition du domaine par la Direction d’Agriculture qui n’a pas tardé à y installer des colons. Dès lors, la situation semblait évoluer rapidement et le henchir a subi ainsi une série de changements qui lui ont conféré une nouvelle apparence.

En 1931, la Direction d’Agriculture a projetée l’allotissement de la totalité du domaine en 58 lots dont la superficie varie ente 9 hectares et 33 hectares. La production agricole s’est développée, générant un besoin croissant de main-d’œuvre26. Dans ce contexte, l’implantation des paysans italiens s’impose comme une composante nécessaire dans le jeu stratégique de périurbanisation. Toutefois nous n’avons pas retracé le développement du nombre des fermes durant cette période.

Source : A.A.F.

En effet, l’habitat rural dispersé à henchir Aïn Terguelèch détermine que l’occupation de cet espace s’est réalisée d’une manière progressive. A cet égard, l’idée d’un possible aménagement du milieu rural s’était aussitôt superposée à celle d’une planification préalable de l’immigration italienne qui a été longtemps perçue comme une urbanisation des campagnes.

À présent, les différents composants du legs colonial, sont, davantage, menacés par la destruction et la disparition. La protection du patrimoine bâti de cette période est restée trop longtemps liée à son histoire coloniale. Ainsi au lendemain de l’indépendance, la patrimonialisation ne s’est intéressée qu’aux composantes précoloniales considérées comme authentiques et disposant d’un rôle majeur dans la construction de l’image et de l’identité nationale. Ce qui explique la marginalisation progressive de l’héritage colonial qui découle du changement et de l’évolution des habitudes et des traditions des nouveaux occupants.

Henchir Aïn Terguelèch, se caractérise à présent par une apparente richesse architecturale attestant des formes d’occupation diverses de son espace ainsi qu’une spécificité historique et authenticité culturelle. Le paysage général est globalement resté intact jusqu’à présent. La présence de massifs et l’accès incommode et gênant en hiver ont peut-être contribué à proteger certaines parties du site.

Source : https://www.facebook.com/tergleche.teburba/photos.

Toutefois, les usages et l’investissement du lieu ont beaucoup changé. Avec la domanialisation en 1964, l’Etat s’est donné comme objectif de récupérer les terres accaparées sous la colonisation en faisant le choix de leur domanialisation27. Au terme de ce processus, l’État tunisien se retrouve propriétaire d’un patrimoine important de terres agricoles renfermant un patrimoine urbain et architectural important. Les bâtiments ont été cédés aux agriculteurs tunisiens et parfois à des simples locataires. Ceux-ci ne sont pas restés insensibles à l’idée de rentabiliser davantage leur propriété. L’espace résidentiel hérité se modifie progressivement à travers une incessante adaptation du bâti aux besoins de nouveaux occupants.

Bref, ces habitations bien qu’elles soient le plus souvent réduites à des visées utilitaires, elles jouent aussi un rôle très important dans la représentation sociale. En outre, elles affichent la vicissitude ou l’aptitude de ceux qui y résident.

Certains usagers ont transformé le jardin en un lieu de fabrication du charbon de bois/Marduma faham28. Outre cette atteinte irrémédiable à la beauté des constructions, l’authenticité du site est menacée. Ces pratiques représentent un danger considérable sur le patrimoine architectural et une menace directe contre ces édifices historiques, déjà abandonnés par les pouvoirs publics.

Source : Photos de l’auteure.

Il est en effet regrettable de constater que ces habitations aux architectures atypiques, chargées d’histoire et témoignant des usages traditionnels passés, montrent, actuellement, des signes de dégradation et de délabrement croissant. Ce qui annonce malheureusement une disparition certaine de ce patrimoine précieux au profit d’une urbanisation qui se développe à un rythme immodéré, excessif et rapide.

Source : Photos de l’auteure.