Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

De Carthage à BALSA. Municipium romain de Lusitanie

João Pedro Bernardes

L’espace méditerranéen au Moyen Age tardif à travers la céramique

Andreia Rodrigues

Eléments de représentations socio-spatiales et de traçabilité hydro-paysagère à Ghar El Melh : des enjeux de durabilité

Sahar Karray, Ángel Raúl Ruiz Pulpón et Hichem Rejeb

15 | 2023

L’espace méditerranéen au Moyen Age tardif à travers la céramique

Andreia RODRIGUES

Résumé

La céramique est l’un des principaux vestiges archéologiques légués par les anciennes sociétés. Elle nous permet de comprendre les habitudes, les coutumes, les goûts et finalement de tirer des conclusions sur le commerce à une époque donnée. Partant de ce postulat, le présent article vise à faire le point sur la situation de la céramique du Bas Moyen Âge dans le sud du Portugal, car il s’agit d’un sujet traité de manière fragmentaire et surtout contextuelle.

Ainsi, c’est à travers les sources documentaires et iconographiques existantes et le matériel publié dans divers contextes archéologiques que le texte est structuré et contextualisé pour tenter de répondre aux questions suivantes : « Que sait-on de la céramique du Bas Moyen Âge jusqu’à présent ? » ; « Que nous disent les sources ? » et « Quelle est la provenance des artefacts céramiques importés dans les contextes du sud du Portugal ? ».

En même temps, afin d’illustrer ces dynamiques révélées par les différentes sources, le cas spécifique de la Casa das Bicas à Loulé est présenté. C’est un lieu à large diachronie chronologique où le commerce avec d’autres points méditerranéens est clairement visible.

Mots clés

Archéologie, Bas Moyen Âge, Méditerranée, céramique, commerce.

Abstract

Ceramics is one of several archaeological remains, bequeathed by past societies that preceded us, from which it is possible to understand habits, customs, tastes and, ultimately, infer about commercial exchanges. Based on this premise, this article aims to take stock of the situation regarding late-medieval ceramics in the south of Portuguese territory, since this is a theme approached in a partial and above all contextual way.

This time, it is therefore through existing documental and iconographic sources, as well as materials from different archaeological contexts, which have already been published, that an attempt is made to structure and contextualize the discourse, seeking to answer the questions: “What is known about pottery under -medieval until now?”; “What do the sources tell us?” and “What is the origin of the imported ceramic collection, in the contexts of the south of Portugal?”.

At the same time, in order to illustrate these dynamics revealed by the various sources, the specific case of Casa das Bicas in Loulé is presented, a place with a wide chronological diachrony and where commercial exchanges with other parts of the Mediterranean are very visible.

Keywords

Archaeology, Late Medieval Period, Mediterranean, ceramics, trade.

الملخّص

يعتبر الخزف من أهم اللقى الأثرية التي تتيح لنا تتبع بعض عادات وتقاليد المجتمعات القديمة واستخلاص المواد التجارية لفترة تاريخية معينة. وفي هذا الصدد يهتم هذا المقال بدراسة القطع الخزفية بجنوب البرتغال خلال الفترة الوسيطة والذي غاليا ما تتم معالجته بصفة موضعية وغير مسترسلة.

واعتمادا على المصادر المكتوبة والأيقونية المتوفرة والدراسات المنشورة في سياقات أثرية مختلفة، يحاول هذا العمل الإجابة على الالاشكاليات التالية: "ما مدى معرفتنا بخزف الفترة الوسيطة؟ بماذا تفيدنا المصادر؟ وما هو مصدر المصنوعات الخزفية المستوردة في سياقات جنوب البرتغال؟ وسنعتمد على دراسة مثال كازا دي بكاس بلوي من أجل توضيح هذه الديناميكيات التي كشفت عنها المصادر.

الكلمات المفاتيح

الآثار، الفترة الوسيطة، البحر المتوسط، التجارة، الخزف.

Pour citer cet article

RODRIGUES Andreia, « L’espace méditerranéen au Moyen Age tardif à travers la céramique », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°15, Année 2023.

URL : https://al-sabil.tn/?p=6147

Texte integral

1. Un bref contexte

Que sait-on à présent de la céramique du Bas Moyen Âge? Que nous disent les sources ? Quelle est la provenance des céramiques importées dans les contextes du sud du Portugal ?

Ce que nous savons aujourd’hui de la céramique du Bas Moyen Âge nous provient non seulement des sources historiques, qu’il s’agisse de documents écrits ou iconographiques, mais aussi des archives archéologiques qui ont fait l’objet de publications ces dernières années.

Les sources historiques existantes pour cette période et sur ce thème sont rares et couvrent la période allant de la fin du XIVe siècle au début du XVIe siècle. La plupart d’entre elles correspondent à des textes législatifs, suivis par des inventaires de marchandises ou des livres de recettes. L’analyse de ces trois types de documents nous permet de constater qu’ils diffèrent non seulement par leur forme ou leur contenu, mais aussi par leur destinataire. Dans le même temps, certaines conclusions peuvent être tirées concernant non seulement les types de contenants et leur désignation, mais aussi en termes de fonctionnalité, de taille, de coût, de capacité et dans certains cas de provenance1.

Les lois émises par les agents du pouvoir sont des textes clairs qui assument un caractère normatif et réglementaire des aspects qu’elles tentent de contrôler. Dans le cas spécifique de la céramique, on remarque qu’en plus des mentions du type de contenant, il existe aussi des considérations d’ordre fonctionnel et morphologique, en plus des capacités, des dimensions et des prix2.

Quant aux inventaires de biens, la logique qui préside à leur rédaction est sensiblement différente de celle qui régit la législation. Dressés par un notaire, ils ont pour but de répertorier les biens d’un individu donné et leur répartition entre d’autres personnes ou agents collectifs. Cette liste de possessions mentionne la quantité et les types de contenants, le matériau dont ils sont faits, leurs spécificités formelles, leur taille et leur provenance. Dans certains cas, un prix peut également leur être attribué3.

A leur tour, les livres de recettes, diamétralement opposés aux sources mentionnées ci-dessus, puisqu’ils n’ont pas force de loi, permettent de déduire d’autres aspects parfois peu visibles et liés aux habitudes de consommation et d’utilisation des contenants dans la vie quotidienne des populations. Grâce à eux, nous pouvons comprendre la polyvalence de certains récipients et leurs multiples fonctionnalités4.

L’iconographie apporte également une contribution importante à ce thème du patrimoine céramique du Bas Moyen Âge. Dans l’ensemble, ces œuvres se situent chronologiquement au XVIe siècle et leurs thèmes sont principalement religieux, bien qu’il soit possible, dans certaines peintures, d’allier scènes religieuses et aspects plus mondains de la vie quotidienne. Dans les deux cas, ce type de compositions nous permet de faire quelques inférences, non seulement au niveau de la morphologie des récipients, mais aussi de leur fonctionnalité, de leur grammaire décorative et dans certaines situations, nous pouvons même percevoir la présence de pièces importées. Les peintures nous permettent également de comprendre que certains objets sont plus représentés que d’autres, comme c’est le cas du poêle, par opposition à la bassine. Par ailleurs, certains récipients peuvent apparaître ensemble avec d’autres ou individuellement5.

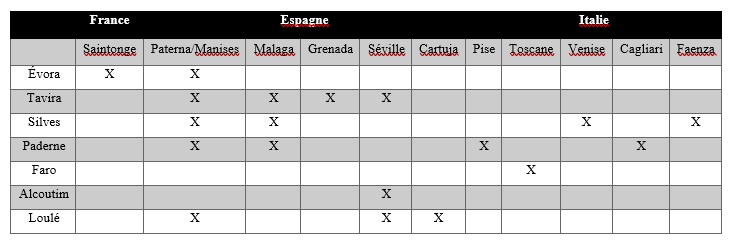

La question de la provenance trouve également un écho dans les sources écrites analysées, avec la mention fréquente et quasi exclusive de pièces provenant de divers centres de production situés dans l’Espagne actuelle, tels que Valence, Malaga ou même Séville (Tab. 1)6.

Cette tendance semble être confirmée et même renforcée par l’archéologie, révélant une nette prédominance du commerce méditerranéen au détriment du commerce atlantique. En effet, en analysant les différentes publications existantes, il apparaît clairement que ceux qui avaient le pouvoir d’achat avaient un goût particulier pour les pièces provenant des différentes poteries espagnoles mais aussi italiennes. Cet aspect contraste fortement avec les productions françaises, qui sont nettement moins récurrentes et dont la représentation demeure résiduelle.

Source : Teresa Gamito, 1991. Rosa Varela Gomes, 1991. Mário Varela Gomes et Rosa Varela Gomes, 1991. Helena Catarino, 1994. Isabel Luzia, 2001/2002. Helena Catarino, 2003. Helena Catarino et Isabel Inácio, 2008. Isabel Luzia, 2009. Jaquelina Covaneiro et Sandra Cavaco, 2010. Tânia Casimiro et al, 2015. Cláudio Torres et Susana Gómez Martínez, 2017. Cláudio Torres et Susana Gómez Martínez, 2019.

2. Casa das Bicas à Loulé

1.1. Le site archéologique

Le site archéologique de Casa da Bicas est situé en plein centre historique de la ville de Loulé, à l’intérieur du périmètre fortifié. Il est d’ailleurs rattaché à sa muraille et se trouve à côté de l’une des portes d’accès de la ville, la Porta de Silves, également proche d’une source d’eau, ainsi que du centre du pouvoir politique, militaire et administratif7.

Ce site présente une large diachronie d’occupation, allant de la période médiévale islamique à nos jours, et il est associé à une multiplicité d’agents et de pouvoirs, qui se sont succédé au fil du temps, et dont la dynamique peut être prouvée par l’archéologie. La plus ancienne preuve d’occupation correspond, en effet, à la construction des thermes ou hammam édifiées au cours du XIIe siècle et actives jusqu’à la première moitié du XVe siècle, période à laquelle elles ont été abandonnées. Par la suite, un château seigneurial du Bas Moyen Âge est apparu puis a été progressivement transformé à l’époque moderne pour donner place à une zone commerciale à l’heure actuelle. Les différentes interventions archéologiques réalisées entre 2006 et 2019 ont permis de comprendre toute cette séquence chronologique d’expériences différentes et ont contribué à une meilleure compréhension des occupations passées de cet espace, aboutissant à sa muséification (fig.1 et 2)8.

Source : Photo de l’auteur

Source : Photo de l’auteur

1.2. La composante artéfactuelle mise à nu

Les vestiges mis au jour lors des fouilles étaient diversifiés et allaient de la céramique et des éléments métalliques aux objets en os et numismatiques. En ce qui concerne la céramique, les récipients identifiés et faisant partie de la vie quotidienne des populations du Loulé médiéval, pouvaient être fabriqués en céramique commune ou émaillée et présentaient une grande variété de motifs décoratifs. Par exemple, on trouve des fragments de casseroles, de poêles et de caçoilas (vaisselle de cuisine) ainsi que des cruches, des pichets, des coupes carénées et hémisphériques, des assiettes, des bouteilles, des bols et des aguamanis (cruches à eau) comme vaisselle de table. Cependant, nous avons également identifié des cruches, des pichets et des pots strictement liés au stockage et au transport de solides ou de liquides, ou encore des couvercles et des coupes, et des bassines qui auraient servi à diverses fonctions quotidiennes. La part ludique et rituelle, très présente au niveau de ces populations, s’est traduite par la présence de formes telles que des pièces de jeu ou des marques, des miniatures et des éviers à ablutions. Parallèlement, des ustensiles tels que des lampes sur pied et des lampes à poser, utilisées pour l’éclairage, ont également été mis au jour, ainsi que des fragments de vases et de seaux qui pouvaient être utilisés dans le cadre d’activités agricoles ou artisanales et non limités à un usage domestique. Enfin, des fragments de tuiles de toit, qui appartiennent aux matériaux de construction, ont été retrouvés9.

Outre la diversité des récipients et de leur vaste grammaire décorative, l’existence de différentes provenances a été constatée, et nous pouvons regrouper les différents récipients entre productions locales ou endogènes et productions exogènes ou étrangères. Les importations identifiées correspondent uniquement et exclusivement à des coupes et des cruches et peuvent provenir non seulement de divers points de la Méditerranée, comme la Catalogne, Valence, Séville, Malaga, Grenade ou Savone, mais aussi de l’Atlantique, comme la Saintonge ou Bruges10.

Un fragment de coupe (fig. 3) mis au jour se trouve à Manresa, l’un des centres de production de Catalogne. Avec sa pâte orange, cette pièce se caractérise, en termes de grammaire décorative, par la technique du vert et du manganèse alliée à l’application, sur les deux surfaces de la pièce, d’une glaçure blanche. Les motifs décoratifs identifiés, végétaux et géométriques, n’apparaissent qu’à l’intérieur de la pièce et correspondent à des feuilles soulignées au manganèse, à l’intérieur desquelles le vert a été utilisé. Elle présente également un ensemble de trois cercles concentriques, dont le central est également dessiné en vert, par opposition aux extérieurs qui sont en manganèse. Chronologiquement, les récipients qui correspondent à ce type de production peuvent être datés entre le XIVe siècle et le milieu du XVe siècle11. Néanmoins, pour ce spécimen particulier, il a été possible d’établir une datation plus restreinte, correspondant au XIVe siècle12.

Source : Photo de João Serrão, Mairie de Loulé.

La région de Valence, avec les poteries de Paterna et de Manises, est également représentée dans cet ensemble d’artefacts à travers deux types de production: la faïence bleue et blanche13 et la faïence dorée ou à reflets métalliques14.

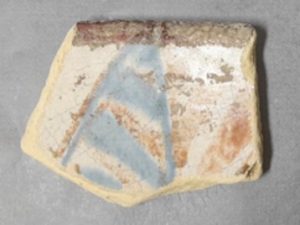

En ce qui concerne la vaisselle bleue et blanche, nous devons mentionner deux coupes (Fig. 4 et 5) chronologiquement attribuables aux XIVe et XVe siècles. La première des pièces présente un fond blanc sur lequel a été tracé en bleu un ensemble de motifs ressemblant à des motifs végétaux et qui font partie d’une composition cruciforme. La deuxième coupe, quant à elle, présente une grammaire décorative plus élaborée et soignée, marquée par un motif central, qui, étant donné la fragmentation de la pièce, peut être géométrique ou végétal, articulé avec deux ensembles de bandes correspondant aux réticulés et aux bordures en forme d’écailles de poissons15.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.

Quant au lot de vaisselle dorée, il se compose de divers types de coupes (fig. 6 à 10) dont la surface est émaillée en blanc, avec un décor élaboré à l’aide de glaçures bleues et dorées ou uniquement dorées, donnant lieu à des compositions radiales et réticulées. Prises dans leur ensemble, elles font partie intégrante du style Pula16, comme d’autres coupes découvertes dans d’autres contextes valenciens et s’inscrivent dans le cadre du XIVe siècle17.

Source : Photo de João Serrão, Mairie de Loulé.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.

Parmi les trouvailles mises au jour lors des fouilles, il convient de mentionner la présence d’un vase (fig. 11) en faïence bleue et dorée, provenant cette fois-ci des centres de production de Malaga, près de Grenade, où des ressemblances ont également été trouvées. Cette pièce présente un avers et un revers à glaçure blanche et, comme il s’agit d’une forme fermée, la décoration est appliquée sur l’extérieur de la pièce. En ce qui concerne la grammaire décorative, on constate qu’elle est composée de motifs épigraphiques, avec de claires réminiscences et influences de la période islamique, appliqués à l’aide d’une glaçure bleue. Néanmoins, il est possible qu’elle ait eu des reflets métalliques, bien que ceux-ci n’aient pas été préservés. Chronologiquement, elle peut être datée de la fin du XVe siècle18.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.

Une autre coupe (fig. 12), très probablement originaire de Malaga dans la région de Grenade, présente deux surfaces émaillées en blanc et des motifs décoratifs géométriques soulignés en bleu. La décoration consiste en un groupe de différentes étoiles qui se croisent et leur présence révèle clairement l’existence d’influences passées remontant à la période islamique. En établissant des parallèles, il est possible d’établir un cadre chronologique entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe siècle19. La permanence de grammaires décoratives telles que celle-ci et d’autres, rappelant des influences plus anciennes, révèle que lorsqu’il y a un changement de pouvoirs et d’agents politiques, beaucoup d’activités demeurent inchangées, c’est le cas des potiers et de leurs techniques qui s’adapteront aux nouveaux maîtres et à leurs goûts et préférences.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.

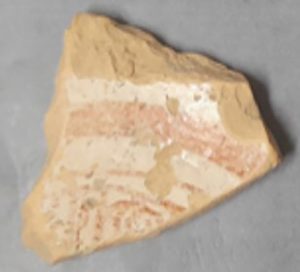

Enfin, c’est dans la région de la Ligurie, plus précisément à Savone, que l’on trouve des similitudes pour un autre fragment de coupe. Ce type de productions peut être encadré de manière générique entre le XIIe siècle et la fin du XIVe siècle et correspond à ce qu’on appelle la Graffita Arcaica Tirrenica ou la «savonnaise»20.

Les exemplaires de ce centre de production présentent une technique décorative très particulière, qui consiste à appliquer un revêtement blanc sur la pièce sèche, mais encore non cuite, suivi de l’application d’incisions pour obtenir le décor voulu, à l’aide d’un objet pointu. Le récipient est ensuite soumis à une première cuisson, puis la glaçure au plomb est appliquée. Enfin, il est cuit une nouvelle fois21.

En ce qui concerne cette coupe particulière (fig. 13), il est probable que sa chronologie puisse être limitée au XIIIe siècle22 et que la grammaire décorative, en raison des similitudes qu’elle présente, corresponde au Graticcio recommandé par Carlo Varaldo23.

Source : Photo de João Serrão et Mairie de Loulé.