Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

De Carthage à BALSA. Municipium romain de Lusitanie

João Pedro Bernardes

L’espace méditerranéen au Moyen Age tardif à travers la céramique

Andreia Rodrigues

Eléments de représentations socio-spatiales et de traçabilité hydro-paysagère à Ghar El Melh : des enjeux de durabilité

Sahar Karray, Ángel Raúl Ruiz Pulpón et Hichem Rejeb

15 | 2023

L’architecture vernaculaire dans les montagens du Maghreb.

La maison dans la culture berbère

Miguel Reimão COSTA

Table des matieres

Introduction

1. La maison à patio et la maison à patios multiples

2. La cour, le corral et le patio de toutes les activités

3. Le puits de lumière et la galerie dans l’espace central de la maison à deux étages

4. L’évolution de la maison de la famille agnatique

5. L’espace central couvert du milieu de la maison

6. Culture tectonique, structure et lumière

7. La succession de terrasses et la protection du porche

Considérations finales

Résumé

Cet article porte sur l’architecture vernaculaire des régions berbères du Maghreb, cherchant à contribuer à la connaissance de l’organisation de l’espace d’habitation et à l’interprétation de sa diversité typo-morphologique. Sur la base du travail de terrain, de l’élaboration et l’interprétation de dessins et de la lecture d’ouvrages de référence sur le sujet, les habitations de différentes régions du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie ont pu être caractérisées, dévoilant un ensemble très diversifié de solutions pour l’organisation de l’espace domestique. Ainsi, certains thèmes d’analyse sont privilégiés, tels que : le site et l’implantation ; la conception plus formelle ou circonstancielle du logement ; la présence ou l’absence de patio central, de la cour ou de l’espace central couvert ; la maison élémentaire et le processus d’édification progressive ; l’organisation des différentes activités et dépendances du foyer ; la transformation de la maison agnatique ; ou encore l’éclairage naturel du logement et la culture tectonique. L’article réaffirme l’importance de l’étude transdisciplinaire de la transformation de l’habitation berbère au cours de l’histoire, contredisant l’idée d’une maison amazighe « authentique » et mettant en évidence une diversité expressive d’architectures qui est le résultat de circonstances géographiques très distinctes et, simultanément, de l’influence de modèles externes et de la production de synthèses internes qui soulignent l’importance décisive des cultures locales.

Mots clés

Méditerranée, culture amazighe, habitat de montagne, architecture domestique, expression tectonique.

Abstract

This paper deals with the vernacular architecture of the Berber regions of the Maghreb, contributing to the knowledge of the organization of domestic architecture and to the interpretation of its type-morphological diversity. To this end, dwellings from the different regions of Morocco, Algeria and Tunisia will be characterised, based on the fieldwork and architectural surveys carried out and on the reading of some seminal works on the subject, revealing a very diverse set of housing organisation solutions. For the analysis of the various case studies, some topics will be considered such as: the site and the settlement; the more formal or circumstantial design of the dwelling; the presence or absence of the patio, the yard or the central covered space; the elementary house and the process of gradual building; the organization of the various domestic activities and dependencies; the transformation of the agnatic house; the spaces of woman’s and man’s domination; or the natural lighting of the dwelling and the tectonic culture. The paper emphasises the pertinence of the transdisciplinary study of the history of Berber housing. Likewise, it challenges the idea of a "genuine" Amazigh house and argues that the expressive diversity of this architecture is the result of different geographical circumstances and, at the same time, of the influence of external models and the production of internal syntheses according to local cultures.

Keywords

Mediterranean, Amazigh culture, mountain settlement, domestic architecture, tectonic expression.

الملخّص

يهتم هذا المقال بالعمارة البسيطة في المناطق البربرية في بلاد المغارب، سعيا للمساهمة في معرفة تنظيم الفضاء السكني وخصائصه البنيوية. وقد أتاح لنا العمل الميداني، والاطلاع على ما أنجز من رفوعات ودراسات حول هذا الموضوع، وصف مساكن مختلف مناطق المغرب والجزائر وتونس واكتشاف عدة طرق لتنظيم فضاء المنزل. واعتمدنا في ذلك عدة معايير على غرار مواقع هذه المساكن وظرفية إحداثها، وجود أو غياب فناء مركزي سواء كان مغطى أو مكشوفا؛ وجود نواة أولى للمنزل وعملية البناء التدريجي؛ تنظيم مختلف مرافق المنزل واختلاف وظائفها ومنافذ الإضاءة الطبيعية. ويؤكد المقال على أهمية الدراسة متعددة المنظور لتحول السكن الأمازيغي عبر التاريخ، التي تنسّب فكرة أصالة البيت الأمازيغي الناتج عن ظروف جغرافية متميزة للغاية ويسلّط الضوء على مختلف التأثيرات المعمارية الخارجية والتوليفات الداخلية التي تؤكد على خصوصية الثقافات المحلية.

الكلمات المفاتيح

البحر المتوسط، الثقافة الأمازيغية، المساكن الجبلية، العمارة المحلية.

Pour citer cet article

COSTA Miguel Reimão, « L’architecture vernaculaire dans les montagens du Maghreb. La maison dans la culture berbère », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture

Maghrébines [En ligne], n°15, Année 2023.

URL : https://al-sabil.tn/?p=6013

Texte integral

Les régions montagneuses du Maghreb ont été considérées dans différentes circonstances comme des territoires de permanence de la culture et de l’architecture berbères (amazigh, imazighen [pl.]), dans un contexte historique marqué par différentes civilisations et des contacts, influences, métissages et impositions successifs1. En grande partie, la carte de répartition des communautés berbères rapproche ses limites à celles des montagnes qui s’étendent de la côte occidentale du Maroc à la côte orientale de la Tunisie. Toute cette région comprend les montagnes méditerranéennes, la chaîne de l’Atlas (fig. 1), les massifs présahariens et les régions sahariennes. L’étude de ces régions a révélé une grande diversité d’architecture domestique, interprétée à partir de critères édaphoclimatiques, oro-hydrographiques, historiques et socioculturels, visible au niveau des matérialités, des procédés de construction, de l’organisation du logement, des solutions typo-morphologiques et du peuplement.

L’objectif de cet article est de contribuer à la connaissance de l’architecture de ces régions en se concentrant sur les aspects liés à l’organisation de l’espace domestique et en particulier sur l’importance de ce qui est considéré comme le « milieu de la maison » (le wast al-dar en arabe et l’ammas n-addart en tamazight). Afin de synthétiser la diversité de cette architecture, nous caractériserons différentes typologies d’habitation des territoires imazighen en analysant les thèmes suivants : la maison à patio et la maison à patios multiples; la cour, le corral et le patio de toutes les activités ; le puits de lumière et la galerie dans l’espace central des maisons à deux étages ; l’évolution de la maison agnatique ; l’espace central recouvert au milieu de la maison ; la culture tectonique, la structure et la lumière ; la succession des terrasses et la protection du porche.

Bien qu’elle cherche à contribuer à l’histoire de l’architecture amazighe, cette étude adopte une dimension plus diatopique, et peut être complétée par d’autres publications qui, dans le même esprit de recherche, ont porté sur la transformation de l’architecture dans un même lieu. Quoi qu’il en soit, cet article se concentre sur l’architecture vernaculaire, alliant le relevé in situ de diverses structures dans différentes géographies à l’interprétation de quelques œuvres phares, dont l’importance a été accentuée par les profondes transformations qui ont marqué une grande partie de ces territoires.

Source : Photo de l’auteur.

1. La maison à patio et la maison à patios multiples

La maison traditionnelle organisée autour d’une cour à ciel ouvert est, sous ses différentes formes, une solution très courante dans les régions montagneuses du Maghreb. Sa présence est très répandue dans ces régions, même si on se limite au modèle de la maison à patio islamique. Le patio est l’espace central à partir duquel on accède à chacune des pièces du logement. Ces dernières, à leur tour, ne communiquent pratiquement pas entre elles pas au niveau interne. En arabe, ce patio est le wast al-dar, ce qui peut se traduire par le milieu de la maison en français. Cette dimension de centralité est conférée non seulement en termes de distribution, mais aussi en termes d’organisation des activités ménagères, d’éclairage et de salubrité du logement. En tant qu’espace nucléaire de la vie familiale, la perception du patio est protégée de l’extérieur par certaines solutions architecturales de la zone d’entrée (squifa), comme l’accès en chicane, qui ferment la vue directe sur l’ambiance intérieure. La localisation des espaces visiteurs s’inscrit dans cette préoccupation et bénéficie très souvent d’un accès autonome depuis l’entrée, bien que le patio constitue un espace à domination alternée par les hommes ou les femmes, selon le moment de la journée2.

Cette description générique, maintes fois répétée, dans laquelle s’inscrit le logement dans la plupart des régions du monde islamique, est également importante pour la région géographique considérée dans le présent travail. En tout état de cause, les régions montagneuses du Maghreb tendent à conférer des aspects particuliers à cette typologie. Tout d’abord, il y a ceux qui découlent du territoire physique lui-même, de la construction en pente aux matériaux disponibles, en tenant compte de l’adaptation à des circonstances très différentes entre la basse, la moyenne et la haute montagne, ou de la prépondérance des influences méditerranéennes, sahariennes ou même atlantiques. Ensuite, il y a ceux qui découlent du mode de vie caractéristique des montagnes Imazighen, très souvent associé à une économie de subsistance, dépendant des cycles de transhumance et d’élevage et marqués, jusqu’à un moment donné, par une grande instabilité et des conflits tribaux. Enfin, certains aspects résultent d’une culture particulière, comprenant la préexistence et la persistance d’autres modèles d’organisation du logement, souvent caractérisés par une interprétation moins stricte des principes de la maison islamique. La maison à patio, dans l’esprit que nous venons de décrire est pertinente dans différentes sous-unités montagneuses du Maghreb : au Maroc, du Rif au nord (surtout dans la sous-unité orientale), au Moyen Atlas et au Haut Atlas au sud ; en Algérie (surtout dans la région méridionale du massif des Aurès) ; ou en Tunisie (où elle est particulièrement évidente dans les régions montagneuses du nord, mais aussi dans les montagnes du sud avec le patio creusé de Matmata).

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

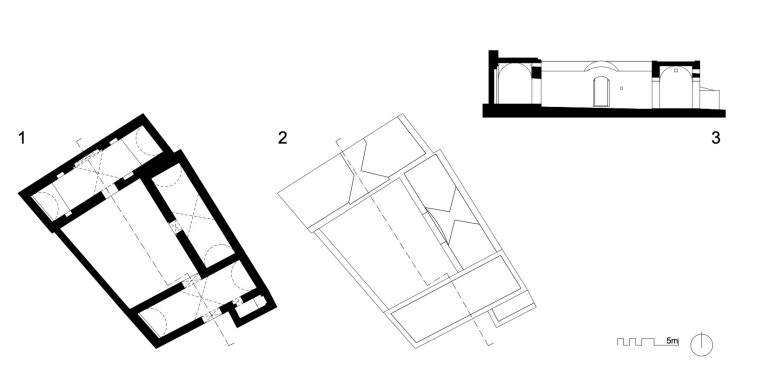

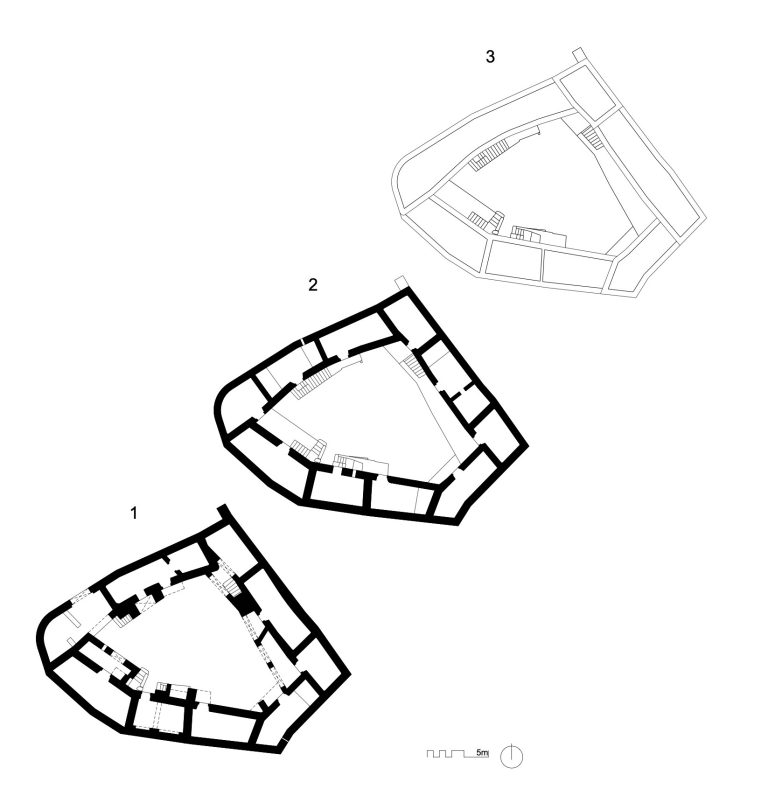

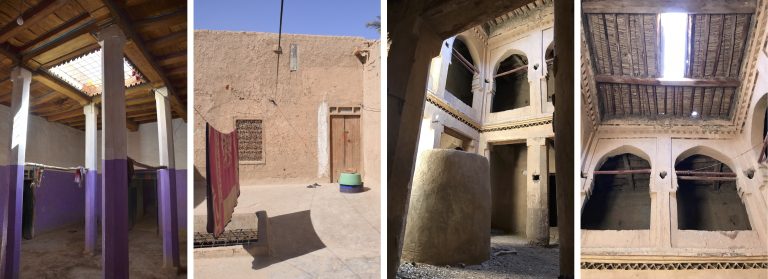

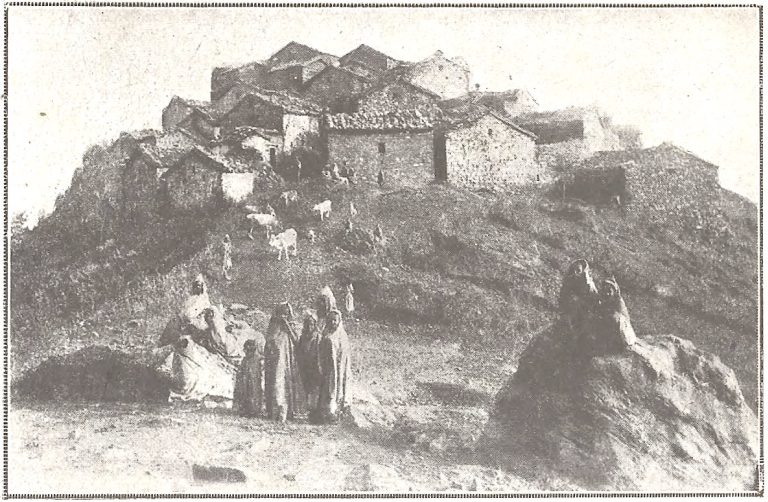

Les villages berbères du massif de Zaghouan, au nord-est de la Tunisie, constituent un exemple intéressant de l’adaptation de la maison à patio aux conditions particulières de la montagne, même s’il s’agit d’un massif à faible altitude proche de la Méditerranée (fig. 2). Le village de Takrouna, vu depuis son point culminant, montre le contraste récurrent entre la zone la plus ancienne du village, où l’occupation sur un promontoire conditionne l’implantation du groupe dense d’habitations et la zone d’expansion, à des niveaux plus bas, constituée de bâtiments plus éloignés et presque toujours plus spacieux. L’habitation en cours d’analyse dans le village abandonné de Zriba Olia (fig. 3) constitue l’une des habitations les plus simples de la région et montre le processus évolutif de l’édification sur le périmètre extérieur qui, ici, a renoncé à la pièce orientée au nord-est (étude réalisée en mai 2019). Comme c’est le cas dans de nombreuses maisons à patio des régions étudiées, l’accès à l’habitation se fait par un espace multifonctionnel et une entrée directe dans la cour, renonçant à l’accès en chicane présent dans d’autres maisons du village. En arrière-plan, la pièce principale de l’habitation reprend bien la proportion spatiale et l’organisation de la cellule d’habitation de la maison à patio, avec une expression formelle très caractéristique dans différentes régions de Tunisie, distinguant l’espace central, d’occupation polyvalente et diurne (éclairé par la porte d’entrée située au centre de la façade) des deux zones latérales de espaces à coucher et de ravitaillement (qui, dans les constructions plus récentes, peuvent comporter une fenêtre, ce qui entraîne la composition symétrique de la façade) (fig. 4).

Source : Dessin de l’auteur.

Cette organisation est formalisée de façon récurrente par le marquage de l’axe transversal de symétrie (par la porte d’entrée, la voute croisée et la niche dans le mur du fond) dans un espace de proportion allongée couvert d’une voûte en berceau (avec la présence, à chaque extrémité, des solutions caractéristiques du dukkana ou du sidda). Le toit voûté, si caractéristique de cette région, s’ajoute aux différents systèmes de toiture traditionnels recensés dans les montagnes du Maghreb, à savoir le toit à pignon en tuiles de Kabylie, le toit à pignon, d’abord en paille puis en tôle, du Rif, avec la nette primauté du toit plat en terre qui caractérise les autres sous-régions étudiées.

La construction de l’habitation, dans une zone plus ou moins en pente, a donné lieu à des solutions distinctes en termes d’intégration des dépendances pour le bétail, lesquelles pouvaient soit bénéficier d’une implantation à flanc de coteau avec l’habitation superposée aux espaces où se trouvait le bétail, soit être constituées d’un second espace extérieur non couvert. Ces deux solutions décrites pour les villages de Zaghouan3 sont, comme nous le verrons, transversales à de nombreuses régions étudiées. Parfois, l’idée d’habitation organisée autour de divers espaces ouverts ne se limite pas à la différence entre patio et corral, puisqu’il a été possible de constater l’éclatement du patio central en divers espaces dont l’échelle et l’usage sont différents. Cette situation se produit particulièrement dans les habitations des familles plus aisées. C’est une solution qui renvoie aux palais et aux riches demeures des médinas, et qui est présente non seulement dans les villages fortifiés des régions présahariennes – ighrem, igherman [pl.] (tamazight) ; ksar, ksour [pl.] (arabe) – mais aussi dans certains villages de montagne caractéristiques du Maghreb. Parmi ceux-ci, il est important de distinguer l’Anti-Atlas occidental où dans certaines sous-régions, cette typologie devient prépondérante dans des habitations de différentes dimensions.

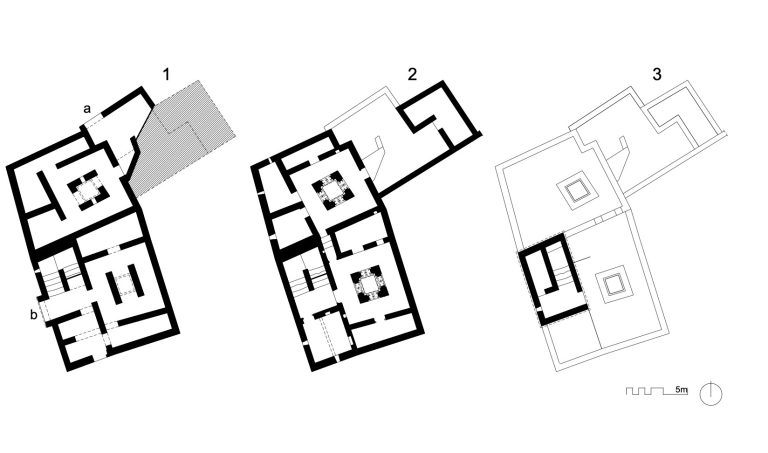

Source : Photo de l’auteur.

La maison du village de Tassgonte (étude réalisée en mars 2019), situé à une trentaine de kilomètres à l’est de Taliouine, rassemble les caractéristiques fondamentales de cette typologie dans la région (fig. 5). Le processus de construction progressive est organisé à partir de la conception de plusieurs espaces extérieurs distincts qui sont articulés par des pièces ou des couloirs, dans certains cas couverts (fig. 6). Au nord, le logement intègre le patio d’entrée quotidienne (au nord-ouest, par lequel on accédait à l’ancien salon de l’étage supérieur [a]), le patio de l’eau (au sud du premier, relié à la cuisine et au hammam [b]), le patio central (qui permet d’accéder à la plupart des pièces [c]), ainsi que les corrals (au nord-est [d]). Au sud, correspondant à un processus d’agrandissement ultérieur clairement visible sur le plan, le grand patio du riad (au sud-est, constituant une habitation autonome pour les visiteurs et comprenant le hammam [e]) a été inclus, ainsi que l’espace de production (au sud-ouest, de plus grande taille, desservant le potager et le rucher [f]). Cette spécialisation des patios et des différentes zones de la maison se reflète également au niveau des portes d’entrée de tout l’ensemble, avec l’entrée principale (au nord-ouest), l’entrée de service et l’entrée du bétail (au nord-est) et l’entrée des visiteurs (au sud). En plus de l’expansion récurrente de la surface, la transformation progressive de l’habitation a également visé une expansion en hauteur, associée à la consolidation de la famille élargie (avec une chambre pour chacun des enfants mariés). Ici, chaque nouvelle pièce construite sur le toit plat des pièces du rez-de-chaussée comprenait l’exécution d’un escalier autonome. La multiplication inhabituelle des escaliers dans chaque patio (fig. 7) remplace ainsi la solution de la galerie caractéristique de la maison à patio dans un contexte urbain.

Source : Dessin de l’auteur.

Source : Photos de l’auteur.

2. La cour, le corral et le patio de toutes les activités

A l’opposé de la maison à patios multiples, l’idée du milieu de la maison comme espace de convergence des différentes activités ménagères et de proximité entre les habitants et les animaux est, comme nous le verrons, très récurrente dans différentes typologies de l’habitat amazigh, surtout jusqu’au troisième quart du siècle dernier. Dans certains cas, cette condition rendre moins expressive la distinction entre patio et cour qui a été mise en évidence par différents auteurs, compte tenu des critères d’échelle, de position à l’intérieur du logement et d’utilisation4. Le patio correspond à un espace central, généralement plus petit, entouré des différentes pièces de la maison, contrairement à la cour, espace latéral ou décentralisé, presque toujours plus grand et qui constitue une extension de l’habitation elle-même. Parfois, cette distinction se traduit, en termes fonctionnels, par un patio en tant qu’espace privilégié occupé par la famille par opposition à la cour ou cour-corral plutôt liée au soutien des activités agro-pastorales.

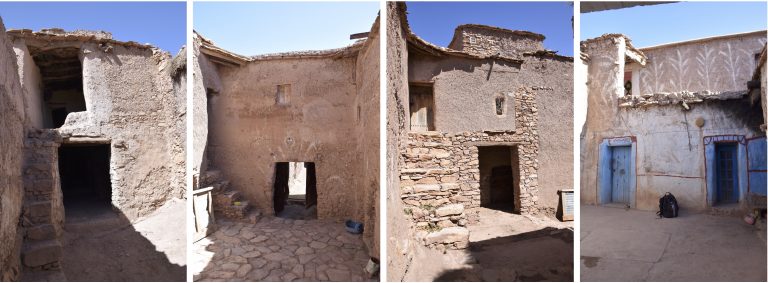

La disposition de diverses dépendances pour les personnes et le bétail autour d’un même espace extérieur, avec des fonctions de bergerie a été et toujours, dans certains cas, une solution très répandue dans différentes circonstances, par exemple lors des processus de transition et sédentarisation encore récentes du troisième quart du siècle dernier dans différentes régions de Tunisie5 et des villages d’occupation saisonnière associés à la transhumance de la sous-unité sud du massif des Aurès en Algérie6 ou des régions de haute montagne du sud du Maroc7 (fig. 8). Certains de ces villages secondaires assistent à la consolidation de la maison de cour lors de la transformation de logements saisonniers en logements permanents ; il s’agit ici d’associer la maison du village principale à la bergerie du village secondaire – moyennant la construction d’un deuxième étage avec accès autonome et la fixation de la position excentrée ou décentrée du corral, tel que dessiné à l’azib d’Imeguiss (étude en mai 2016) dans le haut Tassout de l’Atlas marocain (fig. 9)8.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Dessin de l’auteur.

Quoi qu’il en soit, très souvent, le patio en tant qu’espace central alliait la présence du petit et du gros bétail (en semi-stabulation ou en stabulation) aux activités ménagères, ce qui impliquait une gestion plus ou moins souple de toutes ces activités tout au long de la journée et de l’année, parfois avec la délimitation de deux zones distinctes. Dans ces cas, le patio a tendance à augmenter sa surface, confirmant la différence récurrente en matière de taille de la parcelle et de formalisation de l’espace extérieur entre des habitations typologiquement identiques dans des contextes urbains ou ruraux. Cette solution était présente dans la plupart des sous-unités géographiques étudiées, notamment dans les villages de différentes régions du Maroc, de l’Algérie, ainsi que dans l’oasis de Douz ou le Djebel Dahar dans le sud de la Tunisie.

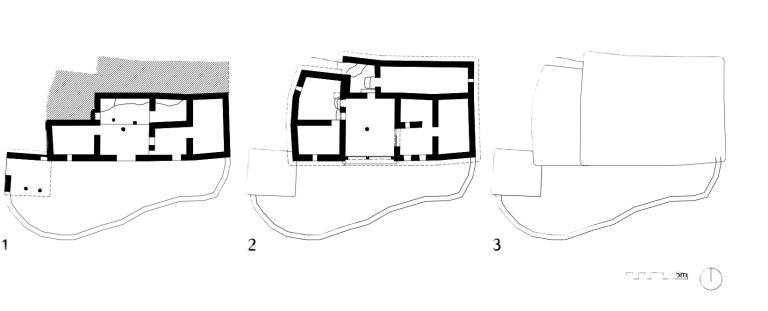

L’étude du village de Zraoua, abandonné pendant le troisième quart du siècle dernier, a montré l’importance de cette typologie dans les villages perchés de Djebel Dahar, comme en témoigne l’une des maisons du centre (étude en octobre 2019) avec le périmètre irrégulier de la parcelle, la surface considérable de la cour et le processus d’édification progressive. Malgré la séparation en deux habitations distinctes qui caractérise la dernière période d’occupation, la reconstitution du plan dans une phase immédiatement antérieure (fig. 11) atteste de l’importance du patio comme espace permettant de juxtaposer les activités ménagères et la présence du bétail. La dimension considérable de la maison est justifiée par le fait d’héberger une famille élargie, les pièces des divers membres de la famille étant situés aussi bien au rez-de-chaussée (dar) qu’à l’étage (ghorfa), les dépendances du bétail en bas et les espaces d’approvisionnement ou similaires en haut. L’un des aspects les plus particuliers des maisons de la région est lié à la prolifération récurrente de volées d’escaliers qui fragmentaient la galerie de l’étage supérieur, conférant une plus grande autonomie à chacune des familles nucléaires, soulignée par la multiplication de petites cuisines, souvent situées dans les cages d’escalier.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Dessin de l’auteur.

3. Le puits de lumière et la galerie dans l’espace central de la maison à deux étages

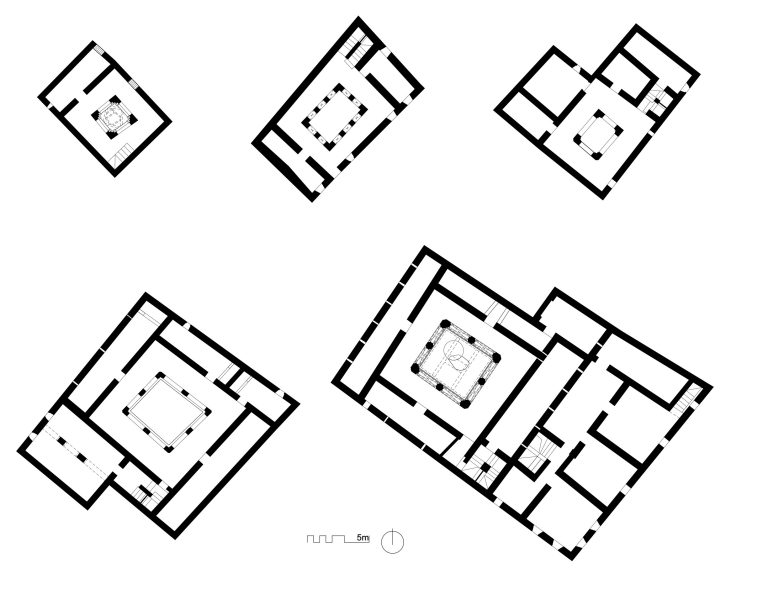

La relation très marquée et généralisée entre l’habitation traditionnelle amazigh et une exploitation agro-silvo-pastorale aux caractéristiques propres est donc déterminante pour l’organisation et la morphologie de la maison. Parfois, cette relation se traduit par une solution plus circonstancielle, comme nous l’avons vu à Zraoua. Mais dans d’autres cas, des solutions plus formelles et moins flexibles s’imposent et peuvent même résulter de l’adaptation de solutions typologiques issues du contexte urbain. C’est ce qui se produit, dans une certaine mesure, dans de nombreuses habitations présentes dans les villages présahariens et sahariens, qu’il s’agisse de villages fortifiés ou non. Dans ces régions, l’importance de l’efficacité climatique a contribué à la généralisation de deux solutions alternatives pour les habitations organisées autour d’un patio converti en espace central couvert assorti d’un puits de lumière (pouvant être considérées comme deux étapes différentes du processus évolutif). Dans le premier cas, ce type de toiture est intégré au niveau du plafond du rez-de-chaussée, générant deux espaces centraux complètement distincts et autonomes : le rez-de-chaussée, très sombre, éclairé uniquement par un petit puits de lumière au plafond et l’étage, découvert et très souvent dépourvu d’éléments d’ombrage (fig. 12). Dans le second cas, cette toiture est intégrée au plafond de l’étage supérieur, générant un espace central à double hauteur de plafond, avec une galerie supérieure et des relations visuelles intéressantes entre les étages (fig. 12). Ces solutions sont alternées dans une vaste région allant du M’zab et de diverses sous-unités de l’Atlas saharien, à toute la région ksourienne de l’Atlas présaharien marocain et, encore plus au nord-ouest, dans les villages du massif du Kerdous, à la limite occidentale de l’Anti-Atlas.

Source : Photos de l’auteur.

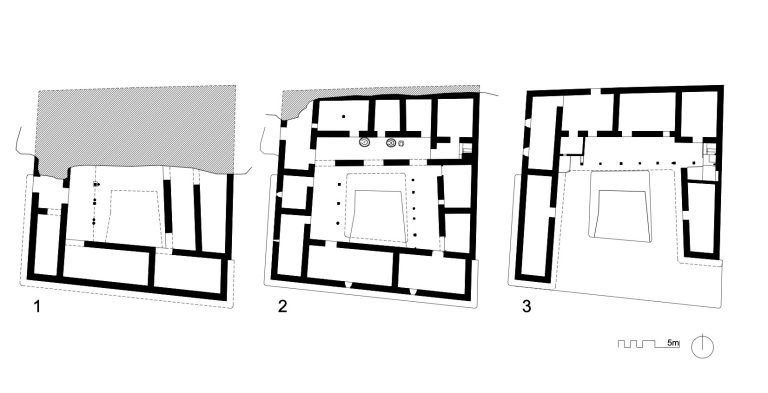

Dans cette sous-région, nous pouvons voir l’exemple d’une maison située à Anfegue (enquête de terrain de juin 2022), village situé à environ 50 km de la côte atlantique (fig. 13). Il s’agit d’une habitation à deux niveaux, d’organisation conventionnelle : le premier abrite le bétail et les dépendances, et le deuxième les espaces de vie des habitants. Le noyau primitif de cette habitation à deux étages s’organise autour d’un plan carré connu dans la région sous le nom de lastwan (fig. 14). L’espace est divisé en deux zones distinctes : au centre, délimité par quatre colonnes, un espace à double hauteur de plafond non couvert (petit carré de 1,40m de côté) permet l’éclairage et l’aération des deux niveaux de l’habitation (tarremant) ; autour, la zone couverte (grand carré d’environ 5,30m de côté) sert à l’étage supérieur, d’accès aux pièces latérales et simultanément de lieu où sont réalisées la plupart des tâches ménagères. Dans ce cas particulier, ce noyau est caractérisé par un aspect inhabituel : l’absence d’escalier intérieur pour articuler les deux niveaux, ce qui se fait exclusivement par une cour-corral située au nord-est qui constituait le seul espace d’entrée dans l’ensemble. L’agrandissement de l’habitation impliquait l’intégration au sud d’un second lastwan, aux caractéristiques très identiques au premier, qui finissait par réorganiser l’ensemble, avec l’intégration de l’entrée principale depuis la rue, d’un escalier intérieur et d’un salon (avec un accès indépendant par rapport aux espaces privés de l’habitation).

Source : Photo de l’auteur.

Source : Dessin de l’auteur.

La dimension de cet espace central varie considérablement selon les sous-unités géographiques mentionnées, peut présenter plus de 10 mètres de longueur latérale et donner lieu à un patio avec un péristyle à deux étages (fig. 15). Dans tous les cas, il est important de noter trois caractéristiques spécifiques de l’espace central de cette typologie, sur lesquelles nous reviendrons plus tard : le rez-de-chaussée comme espace dédié à l’exploration agro-sylvo-pastorale qui incluait l’élevage ; l’étage qui ne se limite pas à une simple galerie, constituant l’espace privilégié pour la réalisation de la plupart des activités ménagères et presque toujours assorti d’un foyer et d’un four à pain; la couverture récurrente de l’ensemble de l’espace par un puits de lumière plus ou moins grand au centre. Bien que, comme nous l’avons vu, il s’agisse d’une solution généralisée dans le sud, c’est un modèle qui nous renvoie aux médinas du nord, comme Alger ou Fès9. Cependant, même lorsque le logement rural reconstituait la conception du logement urbain (de manière plus mimétique ou vernaculaire), il soumettait presque toujours cette conception aux conditions d’une exploitation rurale, s’éloignant ainsi de son modèle. Dans le cas présent, l’espace central de l’habitation se décompose en différentes ambiances, en hauteur : il inclut la présence du bétail parmi la multiplicité des fonctions du rez-de-chaussée ; il reléguait les principales activités ménagères à l’étage supérieur, agrandissant les galeries qui constituaient le principal espace de séjour de l’habitation ; et il convertissait le toit-terrasse en caractéristique fondamentale de la dimension saisonnière de cette architecture où, par exemple, on dormait pendant la saison chaude.

Source : Dessin de l’auteur.

La comparaison entre l’habitation d’Anfegue (fig. 14) et celle de Zraoua (fig. 11) montre la diversité de la maison à patio dans la région étudiée. Dans le premier cas, où l’influence des modèles urbains est plus évidente, le patio, partiellement couvert, présente une configuration régulière déterminant la volumétrie du bâtiment et, à partir de son périmètre carré, l’occupation de la parcelle plus ou moins irrégulière. Cette habitation synthétise bien la différence entre patio et cour (dans ce cas, par la complémentarité conventionnelle entre les espaces intérieurs et extérieurs où se trouve le bétail). Le patio devient presque un espace intérieur. L’habitation constitue une géométrie fermée, construite de l’intérieur vers l’extérieur et son processus d’agrandissement successif a impliqué la juxtaposition d’un second patio et d’une volumétrie aux caractéristiques identiques à la première. Dans le cas de Zraoua, le patio découvert, de taille beaucoup plus importante, acquiert une configuration irrégulière, déterminée par l’adaptation à l’orographie dans la définition des limites de la parcelle et par la construction progressive de l’habitation de l’extérieur vers l’intérieur. Dans ce cas, le bâtiment fait converger dans un même espace les fonctions de cour et de patio, avec une utilisation flexible tout au long de la journée et de l’année.

Quoi qu’il en soit, le rapprochement ou la proximité entre les hommes et les animaux qui caractérisent les deux habitations s’est progressivement modifié au cours du siècle dernier. Pendant cette période, l’objectif de tenir le bétail à l’écart de l’espace d’habitation s’est généralisé pour des raisons culturelles qui peuvent aller de préoccupations liées à l’hygiène et à la salubrité à un sentiment croissant de plus grande sécurité. Ce changement général a donné lieu à des solutions spécifiques dans les différents territoires étudiés qui ont fréquemment impliqué la construction de nouveaux logements et la conversion d’anciens logements en dépendances non résidentielles. Cette situation a contribué à l’abandon d’un grand nombre des bâtiments anciens situés au centre des agglomérations.

4. L’évolution de la maison de la famille agnatique

La diversité des maisons dans les régions montagneuses du Maghreb, interprétée à partir de l’espace central ou milieu de la maison est, comme nous l’avons vu, plus claire lorsque les critères associés à la construction, à l’échelle et à la morphologie du bâtiment s’allient aux manières de vivre et d’organiser les activités à l’intérieur du logement. Bien que la référence au système patriarcal et aux différentes échelles de l’organisation sociale, du paysage de la production à l’espace intérieur de l’habitation, soit transversale à tous ces territoires, les solutions peuvent s’avérer très différentes. Dans le cas présent, il est important de mettre en évidence le rôle acquis par la famille agnatique. Comme le dit Laoust dans un ouvrage publié en 1935 sur la région centrale du Maroc « La famille agnatique est en effet l’élément essentiel de la société berbère »10. En réalité, les habitations décrites ci-dessus correspondaient à la famille agnatique, abritant, outre le couple propriétaire et les filles et fils célibataires, les familles des enfants mariés. Les maisons de Tassgonte (fig. 6) et de Zraoua (fig. 11), par exemple, étaient des solutions particulièrement adaptées à la transformation progressive de la structure familiale, permettant la construction à l’étage d’une nouvelle pièce à chaque fois qu’un enfant se mariait. Le grand patio des maisons de Zraoua ou les patios multiples des maisons de Tassgonte constituaient ainsi un espace de médiation, non seulement entre les diverses activités ménagères et de production (y compris l’élevage du bétail), mais aussi entre les différents membres et groupes de la famille. Ainsi, on assistait à la multiplication de porches, terrasses, passages et escaliers pour articuler les espaces communs et les espaces privés.

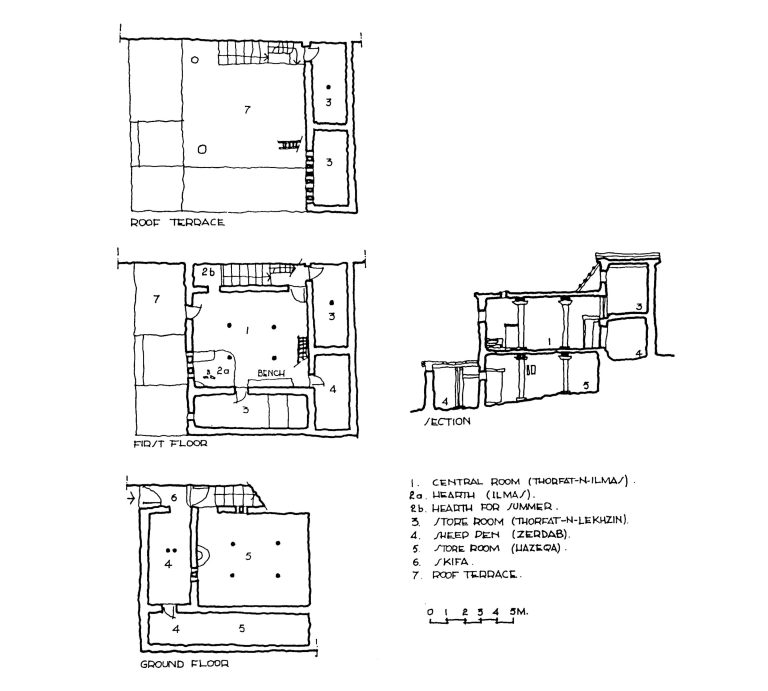

Algérie. Source : A. Bernard, 1921, pl. XIV.

L’architecture traditionnelle de Kabylie, dans l’Atlas Tellien en Algérie, constitue à cet égard un cas intéressant à analyser, puisque le patio perd une partie de sa dimension intermédiaire au profit des édifications autour qui se transformaient en maison élémentaire où les diverses activités de la famille, ainsi que les animaux, les outils et les produits étaient rassemblés sous un même toit. La Kabylie est ainsi l’une des régions où ces deux échelles d’organisation de l’espace intérieur (famille nucléaire et famille agnatique) ont pu être interprétées de manière plus dissociée, comme en témoigne par exemple la description qu’en fait Augustin Bernard dans un ouvrage publié en 1921 (fig. 16). Dans un premier temps, l’auteur affirme que « l’unique pièce de l’habitation est divisée en deux parties inégales […]. La partie la plus vaste est habitée par la famille ; son étendue est égale à peu près aux deux tiers de la surface de l’habitation ; elle est un peu élevée au-dessus du sol extérieur par un pavé en maçonnerie. L’autre partie est réservée aux bestiaux »11. Il mentionnera plus tard que « la famille forme presque toujours un groupe ; les différents ménages dont elle se compose habitent dans des pièces distinctes, qui sont disposées autour d’une cour intérieure ou d’une sorte de couloir à air libre »12. En d’autres termes, la cour intérieure cesse d’être interprétée en tant que centre de l’espace domestique- qui est ici transposé à la maison élémentaire13 - et devient un espace partagé dans le contexte d’une communauté liée à la construction collective de logements à différentes échelles14.

Il s’agit d’un modèle parallèle à ce que l’on peut trouver, quoique plus rarement, dans d’autres territoires étudiés, comme dans les montagnes de l’Aurès15, de l’Anti-Atlas16, du Haut-Atlas central (avec les maisons disposées autour de l’anrar et du tanrourt dans le village de Magdaz)17 ou encore dans les montagnes du sud tunisien (avec des certaines habitations troglodytes faisant face à un patio commun à Matmata ou avec un patio adjacent aux différentes habitations creusées dans la roche à Djebel Dahar)18. C’est une solution qui renvoie obligatoirement à l’étude de l’architecture à différentes échelles (ce qui dépasse le cadre de cet article), qui comprend la connaissance de l’organisation sociale, la répartition des différents groupes dans l’espace villageois, ou encore la reconstitution du processus de transformation de la structure du bâti dans le contexte des villages de montagne. En ce sens, la « cour intérieure » ou « couloir à air libre » dont parle Bernard peut même être comparé comparés aux impasses (derb) des agglomérations fortifiées de l’Anti-Atlas (ou, à un autre niveau, des médinas elles-mêmes), dont l’origine réside dans la nécessité d’assurer l’accès ou le partage de certains espaces et structures entre les héritiers d’un prédécesseur commun.

5. L’espace central couvert du milieu de la maison

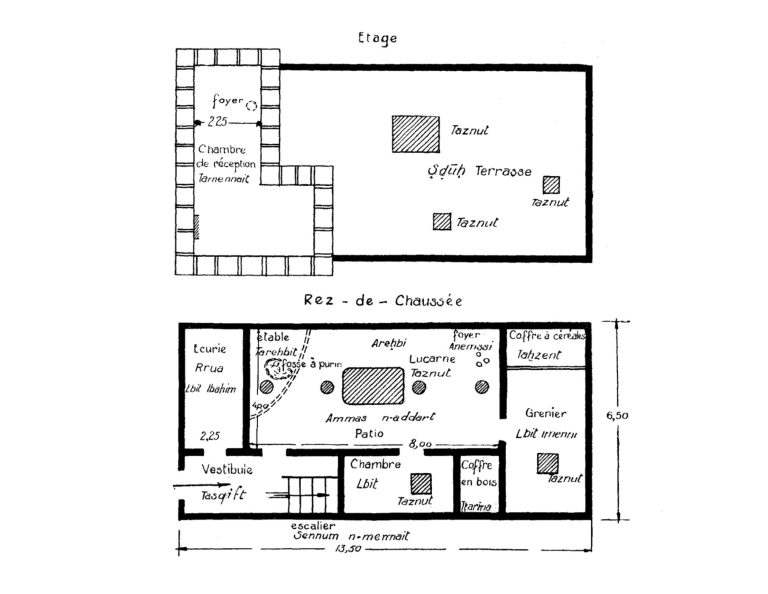

La référence à l’espace central ou au milieu de la maison est particulièrement importante dans le contexte de cet article, car ces expressions sont utilisées ici d’une manière globale qui va au-delà de la maison à patio, incluant des solutions très distinctes et répandues dans la région étudiée. En effet, dans de nombreux cas, le milieu de la maison de l’habitation amazighe ne correspond pas à un patio ouvert mais à un espace intérieur fermé dont l’éclairage provient d’un puits de lumière. Émile Laoust a dévoilé, de manière très détaillée, l’idée de l’espace central dans la maison berbère, le considérant même comme son trait le plus marquant, et soulignant sa présence dans certaines habitations des différentes régions de l’Atlas marocain19. Dans le Moyen Atlas, par exemple, Laoust caractérise son importance dans une habitation d’Azrou (fig. 17) en indiquant que « [...] une autre ouverture mène dans la pièce la plus spacieuse que se réserve la famille. Elle mesure 8 mètres de long et 4 de large. Elle occupe la partie centrale de la maison. Elle porte, de ce fait, le nom de ammas n-addart, le « milieu de la maison » par analogie avec le patio de la maison arabe dont l’équivalent est uos eddâr. Elle présente, une autre particularité, celle de recevoir le jour par une ouverture unique de 1m 20 sur 0,80m, appelée taznut ou taznunt, ménagée au milieu du plafond »19. C’est un espace complet où s’organisent les différentes activités selon les divers éléments architecturaux : d’un côté, la mangeoire, la petite fosse à purin et le dallage de grosses pierres, réservés aux animaux domestiques ; et, de l’autre côté, séparé du premier par un muret de pierres, l’espace où se déroulent les scènes de la vie familiale, ponctué par la présence du foyer à côté duquel on mange et dort sur les tapis disposés sur le sol en terre21.

Source : Émile Laoust, 1935, p. 120-122.

Cette description rappelle celle d’autres habitations des montagnes du Maghreb, comme, par exemple, celle de la région de Kabylie mentionnée précédemment. En fait, dans certains cas, le milieu de la maison renvoie à la genèse ou à l’idée de maison élémentaire (d’espace unique), comme si la juxtaposition d’autres pièces autour d’elle n’avait aucune influence sur sa dimension plurifonctionnelle et sur la juxtaposition plus ou moins habile des diverses activités dans l’espace. Ce constat était plus évident dans les régions où la transhumance était plus importante, avec la prévalence de bâtiments à un seul étage et très souvent avec un souci moindre en matière de préservation de l’ambiance familiale22. Dans une grande partie des différentes sous-unités des régions montagneuses du Maghreb, l’habitation est organisée sur deux étages, en distinguant, comme nous l’avons vu, le rez-de-chaussée réservé au bétail, au stockage et aux outils, de l’étage destiné au logement à proprement parler. Pourtant, dans certains cas, nous pouvons remarquer la persistance à l’étage d’un espace qui prend le pas sur les autres et devient le « milieu de la maison » ; nous le constatons par exemple, dans les régions des Aurès23 ou du Haut Atlas oriental24 .

Source : Photo de l’auteur.

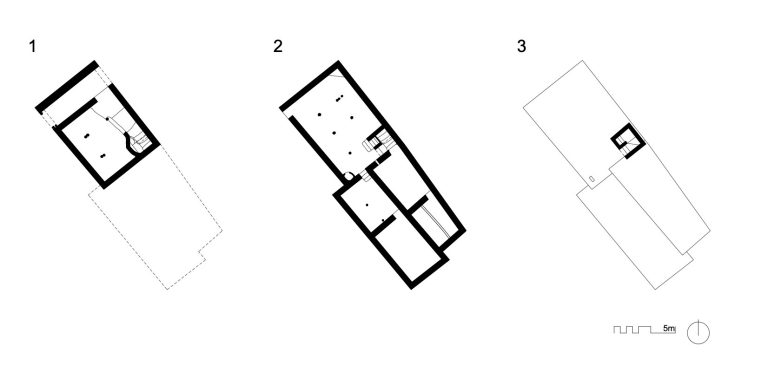

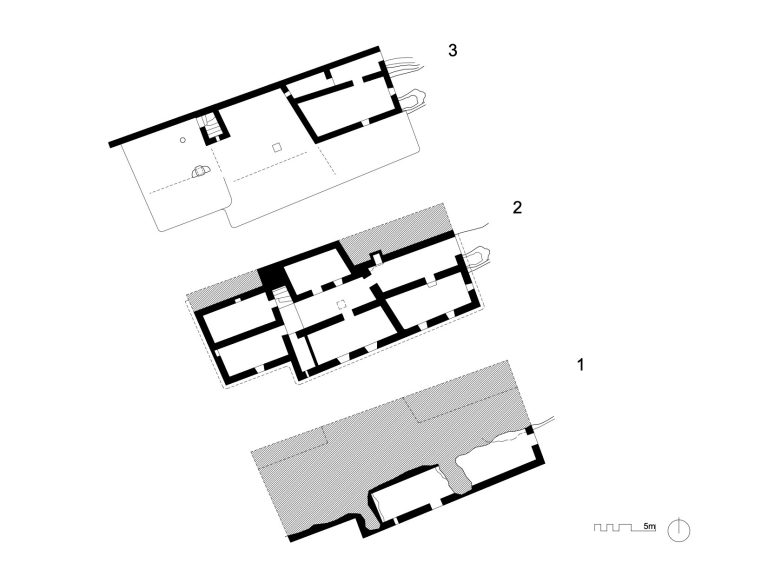

Dans cette dernière région, nous pouvons mettre en évidence le ksar de Ghazouane, situé à moins de 5 km au nord-ouest de la ville de Talsint (fig. 18). Il s’agit d’une habitation (enquête de terrain d’avril 2018) qui se développe sur une parcelle allongée, avec un front unique, comme cela est fréquent dans les villages fortifiés de cette région montagneuse, caractérisée par un processus de densification marqué (fig. 19). À partir de l’entrée unique du logement, nous pouvons accéder à la dépendance destinée au bétail (rez-de-chaussée) et, par l’escalier situé en position arrière, aux espaces d’approvisionnement (niveau intermédiaire) ou encore à la pièce principale du logement (niveau supérieur). Cet espace assez grand (8mx5m) est associé à une structure de colonnes en bois de cèdre, et se projette à l’extérieur sur la route (qui est donc couverte dans cette section). La terrasse constituait le seul espace extérieur de l’habitation, comme il est courant dans ces agglomérations, servant en dehors de la saison froide à une grande diversité d’activités ménagères.

Source : Dessin de l’auteur.

La caractérisation de l’architecture des habitations doit, en tout cas, être encadrée dans chaque région à partir de la reconstitution du processus diachronique de transformation de la maison et, très souvent, de la coexistence dans la même région ou le même village de typologies distinctes. Dans certains ksour du Haut Atlas oriental, comme Ghazouane, que nous avons déjà mentionné ou Sidi Hamza, l’espace du milieu de la maison perd de sa pertinence dans la transition entre les anciennes habitations à deux étages (croissance en hauteur) des noyaux intra-muros progressivement abandonnés, et les nouvelles habitations à un étage (croissance en surface) des zones d’extension, qui ont accentué la présence du puits de lumières dans l’espace intérieur et converti l’ancien enclos épineux en nouvelle cour juxtaposée à l’habitation. Mais dans d’autres cas proches, on reconnaît certains processus de mélange, dans lesquels la cour tend à devenir un patio, organisant autour d’elle non seulement les dépendances pour le bétail mais aussi le salon et la cuisine, reléguant les espaces plus privés de l’habitation à l’étage et à la terrasse25.

6. Culture tectonique, structure et lumière

Comme nous venons de le voir, les plus anciennes maisons de nombreuses régions montagneuses du Maghreb se caractérisaient par la primauté d’un grand espace intérieur central, où s’organisaient les différentes activités ménagères et comprenant parfois la présence de bétail (au moins pendant une partie de l’année). Même lors de la transition vers d’autres régions montagneuses du Maghreb où l’habitat traditionnel à deux étages prédominait, l’esprit de l’ammas n-addart était souvent conservé, comme en témoigne l’ensemble des maisons conçues par Laoust26. Cet auteur a révélé la persistance de l’espace central avec puits de lumière dans une diversité considérable de typologies, dans lesquelles il a également inclus les habitations à deux étages des régions présahariennes et sahariennes avec patio couvert que nous avons décrites précédemment. Si nous examinons à nouveau l’habitation d’Anfegue (fig. 14) dans cette perspective du milieu de la maison amazigh, nous pouvons confirmer comment la couverture de l’espace central acquiert une signification particulière dans les régions étudiées.

Comme mentionné précédemment, malgré la conservation ici des structures en maçonnerie des éléments verticaux supportant le toit qui caractérisent ces typologies dans un contexte urbain, contrairement à ce qui se passe là-bas, les galeries de l’étage supérieur s’élargissent pour abriter les différentes scènes de la vie familiale ; elles ne se limitent pas à un espace de distribution, mais constituent un lieu de séjour où l’on cuisine, mange et dort. Dans certains cas spécifiques de l’Anti-Atlas, l’espace central constitue même la seule pièce de l’étage supérieur, ce qui rapproche définitivement le wast al-dar de la maison islamique du ammas n-addart de la maison amazighe.

Dans certains autres cas, l’idée de cet espace central comme maison élémentaire ou monocellulaire, associée ou non à une occupation saisonnière, a également été étudiée27, en considérant des exemples d’habitations dans les Aurès, en Kabylie, dans le Rif et à Ghadames. Dans un seul espace, les différentes activités ménagères se côtoyaient, bénéficiant souvent de la pente naturelle du terrain (non aplani) ou de l’exécution d’un haut plafond pour organiser différentes activités en hauteur. Du point de vue de la construction, la caractérisation de ces typologies est presque toujours associée à l’utilisation de bois dans les colonnes, les planchers et les toits (particulièrement pertinent dans les régions de l’ancienne présence du genévrier ou du cèdre de l’Atlas), de l’Atlas marocain28, à la Kabylie et aux Aurès. Ce système de construction a permis la création d’un espace aux caractéristiques très différentes de la matrice des pièces de la maison à patio conventionnel, décrite au début de cet article, avec une largeur d’environ deux mètres (se rapprochant de la taille de l’homme et comptant sur la présence latérale du sommier et de l’alcôve). En effet, la référence au patio dans les maisons de ces régions soulève plusieurs questions à la lumière de l’histoire de la culture et de l’idée de contraste entre la maison amazighe et la maison arabe, ou, plus précisément, comme le soutiennent certains auteurs, entre le type monocellulaire de la maison dite berbère tournée vers son intérieur et le type pluricellulaire et concentrique de la maison arabe organisée autour d’un patio ouvert29.

La caractérisation de cette architecture du « milieu de la maison » est également pertinente du point de vue de l’importance de la lumière dans l’espace intérieur, car elle maintient la fermeture par rapport à l’extérieur, dont elle limite souvent la connexion à une seule porte. Ainsi, la comparaison avec la maison du Wast al-dar découvert révèle une maison de pénombre, pour laquelle l’éclairage zénithal est fondamental. Le puits de lumière constitue un élément intrinsèque de l’architecture de la plupart de ces régions, s’adaptant à des modèles distincts d’organisation de l’habitat et d’expression tectonique. Dans certains cas, il participe à la conception d’une géométrie rigoureuse, évidente dans la relation avec le système structurel et la composition centralisée de la maison, comme cela se produit dans certains ksour de l’Anti-Atlas (fig. 15). Dans d’autres cas, elle reflète une dimension plus circonstancielle de l’architecture, souvent soumise à des changements successifs dans le temps. L’accès à la terrasse dévoile souvent, par la répartition et la taille des puits de lumière ou la composition des volumétries à différents niveaux, l’organisation de l’espace domestique. Et en réalité, la présence du puits de lumière – comme des éléments verticaux en bois de la structure – ne se limite pas à la maison organisée autour d’un espace central. Dans les villages des différentes montagnes du Maghreb, les habitations peuvent être dépourvues de cet espace (soit le wast al-dar, soit le ammas n-addart), étant organisées par la succession de diverses pièces de taille approximative et conservant l’importance de la terrasse au-dessus du bâtiment comme seul espace extérieur de l’habitation.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

A Tameslent, sur la bordure nord du Haut Atlas oriental, non loin de Ghazouane mentionné précédemment, nous avons dessiné une maison à l’intérieur de l’ancien ksar (enquête de terrain d’avril 2018) qui se caractérise par ce modèle d’organisation. L’adaptation au promontoire (fig. 20) se traduit ici par la construction des différentes pièces à plusieurs niveaux, articulés par de petites volées d’escaliers. Sur la base de ce principe, la pièce d’entrée (fig. 21) constitue un espace d’articulation des diverses parties du logement, permettant d’accéder : au salon, d’une part ; à l’enchaînement des espaces privés, d’autre part ; et à la terrasse donnant sur l’étroite rue couverte, au moyen d’une petite ouverture sur la façade de la porte d’entrée (fig. 22). L’implantation des espaces à différents niveaux et la variation de la hauteur de plafond permettent d’éclairer chaque pièce du logement, sans avoir recours au puits de lumière, avec des petites fenêtres orientées vers la couverture de la pièce adjacente la plus basse. L’ancienne cuisine des fours à pain et l’âtre et les dépendances pour le bétail constituent des unités autonomes avec des accès proches mais indépendants.

Source : Dessin de l’auteur.

La configuration de ce logement sur le plan et l’implantation à différents niveaux sont quelques-unes des caractéristiques qui traduisent sa dimension circonstancielle et la diversité des solutions que l’on peut trouver dans ce contexte. L’adaptation au contexte physique et aux changements sociaux et familiaux finit par prendre le pas sur une conception prédéterminée et générique. Dans le cas des habitations situées dans les vieux ksour, cette dimension circonstancielle est accentuée, non seulement par les divisions et extensions successives des habitations préexistantes, mais aussi par l’abandon progressif de l’ancien noyau. En fait, les options d’adaptation des bâtiments de ceux qui restent sont souvent déterminées par l’état des bâtiments vacants adjacents, ce qui contribue à la tendance à l’abandon des anciens noyaux de nombreuses agglomérations, transversal aux différentes régions étudiées.

7. La succession de terrasses et la protection du porche

Dans les régions de haute montagne, en remontant des vallées les plus basses vers les régions les plus élevées, nous constatons un changement significatif dans les agglomérations qui s’exprime au niveau des modèles de peuplement, de l’organisation de l’habitation et des techniques de construction elles-mêmes. L’altération des conditions édaphoclimatiques et oro-hydrographiques s’est intégrée aux systèmes agro-sylvo-pastoraux traditionnels, tirant parti des ressources présentes aux différents niveaux, presque toujours associées aux pratiques de transhumance, fondamentales pour l’adaptation aux contraintes des territoires de montagne. Très souvent, le patio à ciel ouvert, autour duquel l’habitation est organisée en zones aplaties et qui caractérise les régions aux niveaux inférieurs, perd de son importance ou disparaît dans les villages plus élevés. C’est le cas, par exemple à Djebel Siroua dans l’Anti-Atlas, dans les montagnes de l’Aurès ou dans différentes sous-unités du Haut Atlas.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

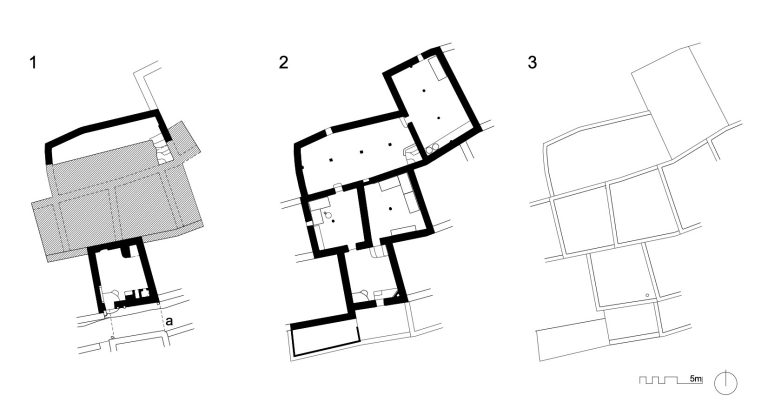

Cependant, même dans les villages présentant cette morphologie, nous pouvons confirmer la diversité de l’organisation interne de l’habitation à laquelle nous avons fait référence. La maison de Tizgui (enquête de terrain de février 2020) révèle l’implantation récurrente du bâtiment à flanc de colline (fig. 23), ce qui permet un accès séparé à l’écurie et au grenier à foin, à l’étage inférieur, et à la maison elle-même, à l’étage (fig. 24). En termes d’organisation interne, cette habitation reprend le principe d’enchaînement de plusieurs espaces aux dimensions comparables que nous avons décrit dans la maison de Tameslent (fig. 22), associé à une distribution circonstancielle des diverses activités ménagères et intégrant, à un moment donné, une pièce pour l’installation saisonnière du troupeau de chèvres au cœur de la maison (fig. 25). L’absence du patio accentue l’importance de la couverture de la terrasse en tant qu’espace extérieur pour de multiples activités, la conservant comme espace dominé par les femmes, ce qui est transversal aux diverses régions étudiées30.

Source : Dessin de l’auteur.

Dans le massif des Aurès, et plus précisément dans la vallée d’Abdi, une solution qui présente des caractéristiques morphologiques identiques à la maison de Tizgui (en coupe) a été identifiée. Elle se distingue toutefois de cette dernière par un espace central couvert dont le toit est soutenu par des colonnes en bois (auxquelles nous avons déjà fait référence) (fig 26) ce qui reflète une organisation plus proche des habitations que nous avons décrites dans l’Anti-Atlas (sur le plan)31. Dans d’autres habitations de la même vallée, la prépondérance de l’espace du milieu de la maison semble alliée à un petit patio en position latérale32. Même en partageant la même adaptation à la topographie et en comprenant la succession de terrasses échelonnées avec une importance fondamentale au niveau des activités ménagères, nous pouvons trouver une grande diversité de solutions pour l’organisation de l’espace intérieur, parfois soumises à l’interprétation de l’histoire de l’architecture.

Source : N. Lebbal, 1989, p. 32.

Le toit-terrasse est, comme nous l’avons vu, un agrandissement de l’habitation vers l’extérieur, pertinent dans les différentes régions où on le trouve, indépendamment de la présence ou non du patio central. Très souvent, son importance est confirmée par l’existence d’un porche, parfois associé à la structure intégrale en bois. Ce porche permettait de délimiter un espace protégé des conditions climatiques et, simultanément, de la vue à partir des terrasses des maisons voisines. Mais, dans certains cas, les porches étaient également reproduits aux étages intermédiaires, comme c’est le cas dans plusieurs villages du Haut Atlas central, comme Magdaz (fig. 27), où ils sont appelés amalal, ou dans le Haut Atlas oriental, comme Ouddif, où ils sont appelés asqif.

Source : Photo de l’auteur.

L’habitation d’Agadir Wanzizen (enquête de terrain de juin 2022) située à environ 30 km au nord-ouest de Taroudant, à l’extrémité ouest du Haut Atlas, est un exemple intéressant à cet égard, alliant de manière exemplaire divers aspects que nous avons décrit pour les habitations de montagne (fig. 28). Cette solution confirme un modèle d’organisation en hauteur très caractéristique de cette région, avec les étables et autres dépendances au rez-de-chaussée, les chambres et les espaces de préparation des repas à l’étage intermédiaire et l’espace réception avec salon, porche et autres pièces au troisième étage33.

Mais au-delà de cette organisation générique en hauteur qui, associée ou non au patio, est présente dans d’ autres territoires de montagne du Maghreb, l’édification d’Agadir Wanzizen acquiert une dimension particulière (géographiquement limitée à certaines sous-régions du Haut Atlas occidental), qui résulte de la combinaison dans un même bâtiment de caractéristiques qui apparaissent normalement dissociées : un patio assorti de galeries à différents niveaux avec un rez-de-chaussée destiné aux animaux ; un ensemble architectural de composition cellulaire et évolutive, avec une occupation périmétrique et une organisation différenciée à chaque étage ; l’implantation en pente avec un accès autonome à chaque étage ; et un modèle de construction alliant des éléments de support verticaux en pierre (ici, la maçonnerie de schiste) et en bois (avec le système caractéristique colonne/chapiteau/poutre présent dans d’autres régions) à grande importance tectonique.

Source : Photo de l’auteur.

Source : Photo de l’auteur.

Néanmoins, avec cette complexité, la maison d’Agadir Wanzizen ne correspond pas à une solution très généralisée, mais constitue une synthèse notable de la transformation de l’habitation de montagne du Maghreb qui allie divers éléments et espaces, avec une construction en pente et un accès indépendant à chacun des étages : le corral à l’étage inférieur, positionné sur le plan au centre géométrique de l’ensemble bâti, mais simultanément en position excentrée dans la composition de l’accessibilité des différents espaces ; le patio (qui sert également de terrasse) à l’étage intermédiaire, espace central dans l’articulation des pièces de l’habitation, présentant différentes stratégies de protection de l’ambiance domestique, des porches jusqu’à l’entrée caractéristique en chicane (comme la squifa de la maison islamique) ; la terrasse avec porche (asqif), à l’étage, tournée vers le paysage, plutôt destinée aux visiteurs et associée à la présence du salon (tamesryt) (fig. 30).

Source : Dessin de l’auteur.