Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

De Carthage à BALSA. Municipium romain de Lusitanie

João Pedro Bernardes

L’espace méditerranéen au Moyen Age tardif à travers la céramique

Andreia Rodrigues

Eléments de représentations socio-spatiales et de traçabilité hydro-paysagère à Ghar El Melh : des enjeux de durabilité

Sahar Karray, Ángel Raúl Ruiz Pulpón et Hichem Rejeb

15 | 2023

Le paysage et le patrimoine hydraulique comme base du tourisme culturel

Le cas de la Campina de Faro (Algarve, Portugal), dans le cadre du projet européen INCULTUM

Desidério BATISTA

Table des matieres

Introduction

1. Bref contexte historique, géographique et paysager de la Campina du Faro

2. La Campina : le paysage de production et le patrimoine de l’eau

3. Le patrimoine hydroagricole et tourisme culturel basé sur la communauté

4. Considérations finales

Résumé

La Campina de Faro, sur la côte de l’Algarve, correspond à une plaine fertile où les communautés ont forgé un paysage agraire, fortement identitaire par la maîtrise de l’eau pour l’irrigation des jardins potagers et des vergers. Son système d’irrigation historique reflète l’influence arabo-musulmane dans la gestion et l’utilisation intelligente de l’eau. Dans ce système, diversifié et complexe, la noria à godets (petite roue hydraulique à traction animale) joue un rôle et une importance exceptionnels. Associée à la maison et au jardin, à la vie quotidienne et à la production agricole, elle apparaît comme un élément central à la fois de la socio-économie locale, associée d’abord à l’agriculture familiale puis à l’agriculture de marché, et du paysage culturel de Campina.

Le patrimoine de l’eau (norias, aqueducs, réservoirs et canalisations), en voie d’abandon et de dégradation, et les pratiques et techniques traditionnelles de culture et d’irrigation, en désuétude, présentent un grand intérêt et une grande valeur historique et culturelle. L’étude, la récupération et la mise en valeur de ce patrimoine, ainsi que son intégration ultérieure dans des itinéraires touristiques qui lui donnent de l’importance et de la visibilité, dans le cadre d’un tourisme culturel basé sur la communauté, est l’objectif principal du pilote portugais intégré dans le projet européen INCULTUM.

Mots clés

Algarve, paysage agraire, patrimoine de l’eau, noria, tourisme culturel.

Abstract

The Campina de Faro, on the Algarve coast, corresponds to a fertile plain where communities have forged an agrarian landscape, strongly identified with their mastery of water for the irrigation of vegetable gardens and orchards. Its historical irrigation system reflects the Arab-Muslim influence in the management and intelligent use of water. In this system, diversified and complex, the noria pots has an outstanding role and importance. It emerges, associated with the house and the vegetable garden, with living and producing, as a central element both local socio-economy, associated first with family farming and then with market agriculture, and of the cultural landscape of Campina.

The water heritage (norias, aqueducts, tanks, and canals), in a process of abandonment and degradation, and the traditional practices and techniques of cultivation and irrigation, in disuse, have a high interest and historical and cultural value. The study, recovery and enhancement of this heritage, and its subsequent integration into tourist routes that give it prominence and visibility, associated with community-based cultural tourism, is the main objective of the Portuguese pilot integrated in the European project INCULTUM

Keywords

Algarve, agrarian landscape, water heritage, noria, cultural tourism.

الملخّص

يشكّل فحص فارو، الواقعة على ساحل إقليم "الغرب" البرتغالي، سهلا خصبا أحدث به مستوطنوه مشهدا زراعيا ذي طابع فريد تغلب عليه ميزة التحكم في مياه ريّ الحدائق والبساتين. ويعكس نظام الري التاريخي فيه التأثير العربي الإسلامي في حسن التصرف والاستخدام المميّز للمياه. وتلعب الناعورة في هذا النظام المتنوع والمعقد، دورًا استثنائيا يرتبط بالمنزل والحديقة، وبالحياة اليومية والإنتاج الزراعي. ويبدو كعنصر أساسي في كل من الاقتصاد الاجتماعي المحلي المرتبط أولاً بالزراعة الأسرية ثم بزراعة السوق والمشهد الثقافي.

ويمثل التراث المائي (النواعير والقنوات والخزانات والأنابيب)، المهمل، والممارسات التقليدية للزراعة وتقنيات الري قيمة تاريخية وثقافية كبيرة. وتمثّل دراسة هذا التراث واستعادته وتعزيزه، فضلاً عن دمجه لاحقًا في المسارات السياحية التي تمنحه أهمية ووضوحًا، الهدف الرئيسي للبرنامج التجريبي البرتغالي المدمج في مشروع انكلتوم الأوروبي.

الكلمات المفاتيح

إقليم "الغرب" البرتغالي، مشهد زراعي، التراث المائي، الناعورة، السياحة الثقافية.

Pour citer cet article

BATISTA Desidério, « Le paysage et le patrimoine hydraulique comme base du tourisme culturel. Le cas de la Campina de Faro (Algarve, Portugal), dans le cadre du projet européen INCULTUM », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture

Maghrébines [En ligne], n°15, Année 2023.

URL : https://al-sabil.tn/?p=5767

Texte integral

L’objectif principal de cet article est de contribuer à la réflexion et au débat sur le rôle et l’importance du paysage agraire et du patrimoine hydraulique en tant que base du tourisme culturel. Nous considérons, à cette fin, l’étude de cas de la Campina de Faro où la gestion et l’utilisation de l’eau associées au système d’irrigation traditionnel (norias, aqueducs, réservoirs, canalisations) constituent un patrimoine culturel fortement lié à la mémoire locale et à l’identité collective. La sauvegarde et la mise en valeur de ce précieux patrimoine hydro-agricole par son étude et son catalogage, puis son intégration dans des itinéraires culturels qui, associés au tourisme culturel, lui confèrent visibilité et protagonisme, est l’un des objectifs du cas pilote portugais développé dans le cadre de ce projet européen.

En ce sens, l’article comprend deux parties liées et interdépendantes. Une première partie qui correspond à la lecture du processus historique de construction et de transformation du paysage culturel de Campina. Nous considérons, pour cela, l’identification et la caractérisation du patrimoine de l’eau (structures de collecte, conduction, stockage et distribution) et de la production horticole associée, en le contextualisant historiquement comme un héritage de la culture méditerranéenne. Et une deuxième partie qui se concentre sur le développement d’une proposition de routes du patrimoine hydro-agricole qui, dans le cadre du tourisme culturel à base communautaire, vise à promouvoir les communautés de pratique et à avoir un impact positif sur les communautés locales d’un point de vue social, culturel, environnemental et économique.

La méthodologie de recherche utilisée adopte une approche interdisciplinaire, intégrative et relationnelle qui réunit les thèmes de l’histoire, de la géographie, de l’agriculture, de la socio-économie et du paysage. Elle est basée sur le croisement de sources bibliographiques et documentaires avec l’analyse de cartographies anciennes et le travail de terrain afin de cartographier et d’enquête architectural les structures hydrauliques et de recueillir des informations orales sur les pratiques et les techniques de culture et d’irrigation traditionnelles.

1. Bref contexte historique, géographique et paysager de la Campina du Faro

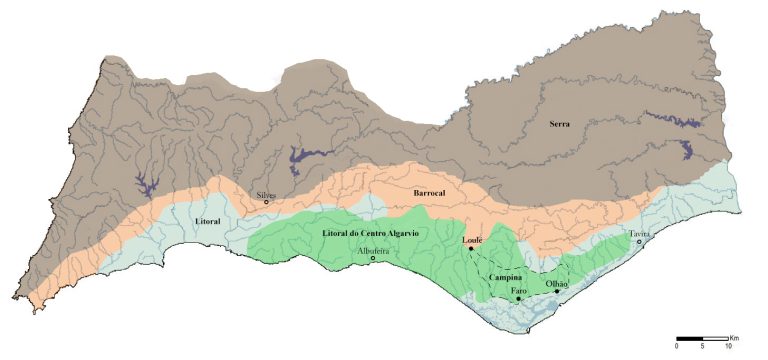

La côte de l’Algarve correspond, pour l’essentiel, à une plaine alluviale dont le littoral est formé de falaises dans sa partie occidentale et de îles sablonneuses associées à un système de lagunes, dans sa partie orientale1. Le littoral de l’Algarve central est considéré comme une unité de paysage assez plate, avec une mosaïque agricole fragmentée et diversifiée, alternant terres secs et terres irriguées, dont l’équilibre a été mis en péril par une urbanisation croissante, désorganisée et non qualifiée, souvent de nature touristique2.

Entre les villes de Faro, Olhão et Loulé, dans la zone plate et fertile correspondant à l’ancienne Campina de Faro, où se trouve un aquifère abondant, l’homme a développé depuis l’antiquité un modèle judicieux d’exploitation des terres basé sur l’irrigation historique, similaire à d’autres régions de la côte méditerranéenne3.

Le processus historique d’occupation et d’humanisation de l’Algarve montre une tendance à la colonisation côtière. Pendant l’occupation romaine, on peut citer les exemples de Balsa (près de Tavira) et d’Ocsónoba (Faro) avec des liens privilégiés avec la villa rustica de Milreu4. Ces points, ainsi que d’autres points de convergence des routes commerciales maritimes, associés aux plaines côtières fertiles, s’ouvrent à toutes les influences et pressions novatrices et ont été les premiers à être islamisés, faisant de la bande côtière de l’Algarve une prestigieuse matrice de la civilisation musulmane en Occident5.

Cela s’est traduit par la consolidation de la structure urbaine côtière grâce à la fondation de villes telles que Cacela et Albufeira, sur la côte, et Silves, sur les rives de la rivière Arade, ainsi que par le renforcement du ton méditerranéen insufflé à l’exploitation des terres6. La formation socio-spatiale et le développement socio-économique d’al-Garb al-Andalus ont continué à reposer sur le commerce maritime et la production agricole associés à la riche plaine côtière et aux structures rurales respectives, et auxquels se rattachait le dense réseau urbain.

Les chroniques des historiens et des géographes arabes du Xe au XIIe siècle7 décrivent le paysage agraire de l’Algarve, en général, et de l’arrière-pays de Faro, en particulier, permettant d’identifier des caractères et des traces de continuité qui entretiennent des relations formelles et fonctionnelles avec la contemporanéité. Parmi ces descriptions, nous soulignons celle d’Al Râzî (Xe siècle) sur la région d’Ocsónoba, et celle d’Ibn Ghâlib (XIIe siècle) sur la ville d’Ocsónoba (Shanta Marya al Gharb/ Faro). Dès la première description, nous apprenons que le territoire d’Ocsónoba est plat et fertile, avec de nombreux arbres et de bonnes cultures, qu’il possède de très bons jardins irrigués et de très bons fruits, et que ses qualités en font l’un des meilleurs endroits du monde8. De la description de la ville d’Ocsónoba par Ibn Ghâlib (XIIe siècle), nous savons qu’elle possède une plaine étendue, une variété de fruits, une agriculture excellente et une prospérité abondante9.

Ces descriptions de la côte de l’Algarve, en général, et de la Campina de Faro, en particulier, identifient des aspects et des thèmes fondamentaux associés à la socio-économie et à l’histoire naturelle et culturelle du paysage qui ont perduré dans l’espace et le temps. L’étude diachronique et diatopique du paysage agraire du littoral central de l’Algarve révèle une constance dans les pratiques et techniques de culture et d’irrigation, historiquement liée à la présence arabo-musulmane. A cet égard, il est important de noter que les communautés rurales d’Al-Andalus ont développé intensivement toutes les formes de petite hydraulique et sont dotées d’une remarquable maîtrise de l’eau10.

Les paysages qui ont été mis en place durant l’époque médiévale sont, pour l’essentiel, restés vivants jusqu`à aujourd`hui11. Pour Orlando Ribeiro, certains potagers de la périphérie de Faro reprennent, avec leurs canaux d’irrigation, leurs carrés de légumes ou leurs vergers, les pratiques de l’époque mauresque12. Les caractéristiques essentielles de l’agriculture irriguée de la Campina, héritage de la période médiévale-arabe, avec peu de différence dans les produits cultivés, sont complémentaires de celles associées à l’agriculture pluviale (figues, sultanines), qui constituent les deux formes d’occupation du sol caractéristiques du paysage agraire méditerranéen13.

Historiquement, le secano et les champs irrigués, en tant qu’héritage de la culture méditerranéenne, sont les deux expressions privilégiées de l’unité et de la diversité paysagère de la plaine côtière de l’Algarve, comme l’attestent les sources bibliographiques14 et les travaux de terrain réalisés au cours des deux dernières décennies15. La spécificité de la Campina, qui s’est traduite très tôt par la prépondérance des champs irrigués, est associée à l’adaptation constante des communautés à l’environnement et à la gestion efficace des écosystèmes et des ressources naturelles présentes : relief plat, sols fertiles (alluviaux), réseau hydrographique fertile, eaux souterraines abondantes et climat doux.

En fonction de la matrice biophysique, avec une aptitude agricole, le potentiel productif de cette plaine côtière est considérable et s’exprime dans deux types de paysages caractéristiques, bien qu’à des échelles différentes. Une, de moindre expression, associée à des sols moins fertiles, correspond au verger pluvial, à dominante mixte, irrégulière et peu dense (amandiers, figuiers, caroubiers et oliviers), autrefois accompagné de céréales et de légumineuses (fèves, pois, pois chiches). L’autre type de paysage, associé à la fertilité du sol et à la disponibilité de l’eau pour l’irrigation, comprend les jardins potagers et les vergers irrigués (agrumes, avocats récemment introduits) partageant, presque toujours le même terrain, aux extrémités duquel se trouvent les grenadiers, coings et oliviers.

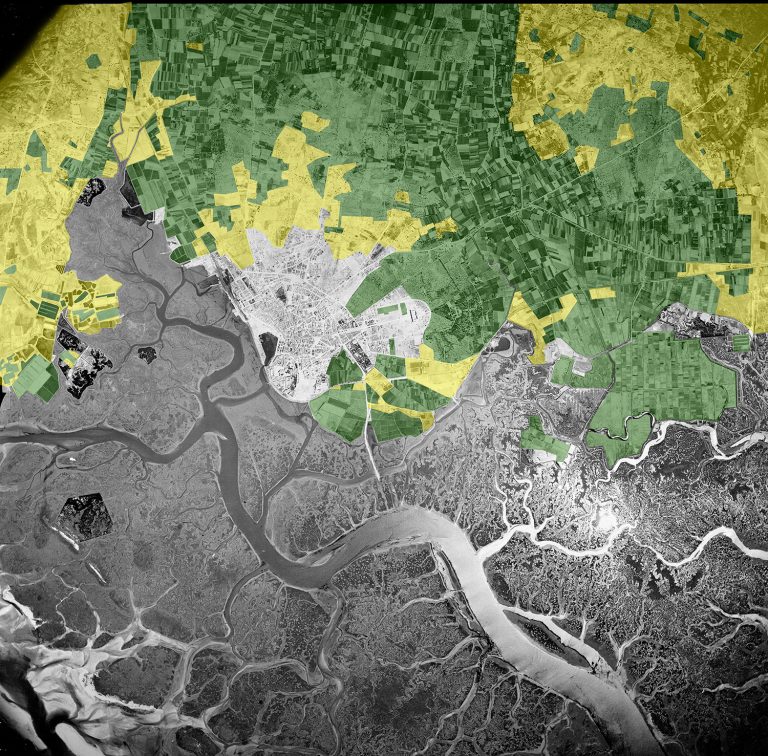

Historiquement, le Faro Campina est lié à la production de fruits secs, à savoir les figues et les sultanines16, et l’eau-de-vie de figue17, mais surtout à la production de produits horticoles et fruitiers, mûrir tôt, qui sont très appréciés sur les marchés urbains régionaux et nationaux18. C’est, fondamentalement, ce paysage de production basé sur le système d’irrigation traditionnel, constitué de structures hydrauliques pour capter, conduire, stocker et distribuer l’eau, qui caractérise la plaine alluviale entre les villes de Faro, Olhão et Loulé.

Il était à travers la compréhension spécifique du paysage de Campina que les communautés locales ont forgé, grâce à l’utilisation de connaissances et de savoir-faire anciens, transmis de génération en génération, un modèle d’organisation et de gestion de l’espace basé sur les relations profondes entre les villes et les périphéries de production horticole. C’est cette interdépendance historique entre les villes et les zones de production alimentaire, à savoir les jardins potagers traditionnels et les fermes du 18e siècle19, qui était à la base de la construction d’un paysage culturel d’un intérêt inestimable et d’une valeur historique et patrimoniale.

2. La Campina : le paysage de production et le patrimoine de l’eau

Des sources écrites et documentaires de différentes époques confirment la richesse agricole et l’extraordinaire caractère productif de la plaine alluviale située entre les villes de Faro, Olhão et Loulé. Historiquement, il correspond à un paysage de production associé simultanément à l’agriculture pluviale et à l’agriculture irriguée, qui a été enrichi par l’introduction de différentes cultures et espèces végétales, et par l’intensification de la production. Dans ce processus, l’irrigation a joué un rôle et une importance fondamentaux, contribuant de manière décisive à la fois à l’intensification de l’agriculture familiale et à sa transition vers l’agriculture de marché, qui a eu lieu au tournant du 19e au 20e siècle.

2.1. Le secano et l’irrigation : l’héritage méditerranéen de la Campina

En Algarve, la constance et la pérennité du mode de vie méditerranéen sont unanimement considérées par différents auteurs20. Le caractère méditerranéen de l’économie rurale de l’Algarve et du processus de formation socio-spatiale de son paysage est reconnu à plusieurs reprises par la bibliographie nationale et internationale. Dans l’économie rurale de l’Algarve au milieu du XXe siècle, les éléments fondamentaux étaient les vergers non irrigués (figuiers, caroubiers, amandiers et oliviers) et les jardins irrigués (cultures maraichères : maïs, haricots, patates-douces, etc.)21. Dans le paysage rural surgissent, alors, en excellentes conditions, des vergers pluviales et des cultures irrigués comme des légumes et fruits, très précoces, étant que dans la Campina de Faro-Olhão, les agriculteurs utilisent depuis longtemps les ressources en eau souterraine22.

Si dans l’Algarve général les cultures intensives nécessitent une irrigation, montrant une forte influence musulmane dans leurs jardins irrigués autour des principales villes23, en 1774 autour de Faro, nous connaissons l’importance, en plus des jardins potagers, des vergers d’orangers irrigués à partir des norias24(la petite roue à traction animale). Ici, à la fin du 18e siècle, les quintas (fermes) et les jardins occupent un rôle et une présence de premier plan25, et "...Tout est supérieurement d’ailleurs bien cultivé. Des oliviers, des amandiers et pisang, des caroubiers entourent les champs..."26. Le paysage de production de Campina reflète, dans l’espace et dans le temps, la polyculture méditerranéenne qui, en fonction des oscillations du marché et de l’intégration de nouvelles plantes, articule, en maintenant un équilibre souvent instable, des cultures sans ou avec apport artificiel d’eau.

Avec une remarquable unité et permanence de caractère, malgré l’évolution liée aux pratiques et techniques de culture et d’irrigation, ce paysage est marqué par la présence d’arbres dans le champ (avec ou sans cultures sous abri), qui correspond à l’un des éléments les plus caractéristiques du paysage méditerranéen27, ainsi que de produits horticoles, dans la configuration d’une mosaïque agricole de culture promiscuité, fortement identitaire.

Le paysage culturel de la Campina s’est construit et sédimenté sur la base des interrelations et interdépendances établies entre les villes historiques de Faro, Olhão et Loulé, et les systèmes de production agroalimentaire. Dans ces dernières, les terres pluviales (vergers mixtes traditionnels, légumineuses, vignes, céréales, etc.) et irriguées (horticulture et arboriculture fruitière) ont co-évolué, révélant une stratégie d’adaptation socio-spatiale et mercantile, constante. Ce processus a donné lieu à un patrimoine agraire riche et diversifié qui incarne l’héritage méditerranéen28 avec une culture territoriale locale qui y est inscrite.

La diversité de la production qui complète la trilogie agraire méditerranéenne du pain, du vin et de l’huile d’olive est l’héritage d’une économie traditionnelle à la fois autosuffisante et fournisseur de marchés extérieurs, et la synthèse méditerranéenne d’un paysage de cultures mixtes dont l’irrigation est la représentation la plus complète29.

2.2. Le système d’irrigation traditionnel et la production horticole et fruitière

La province du Garb al-Andalus s’est forgé un paysage agraire par la maîtrise des eaux dont profitèrent ses nombreux jardins et vergers30. La Campina de Faro est un exemple très intéressant de cette gestion et de cette utilisation efficace de l’eau pour irriguer des cultures agricoles qui, autrement, ne produiraient rien ou presque31. Jusqu’aux années 1970, un système d’irrigation historique, évolutif et adaptable a été développé, consistant en un ensemble complexe et diversifié de structures hydrauliques associées à l’utilisation des abondantes eaux souterraines.

Ce système d’irrigation a mérité l’attention de Henrique Sarrão qui, dans son Histoire du Royaume de l’Algarve (1600), au chapitre XII, le décrit comme suit : "À une lieue de Faro, au nord, se trouve le lieu d’Estoi, qui est entouré de jardins potagers très frais et luxuriants, et au milieu de celui-ci, il y a une source avec une telle abondance d’eau qu’elle fait une canalisation à partir duquel tous les jardins sont arrosés..."32.

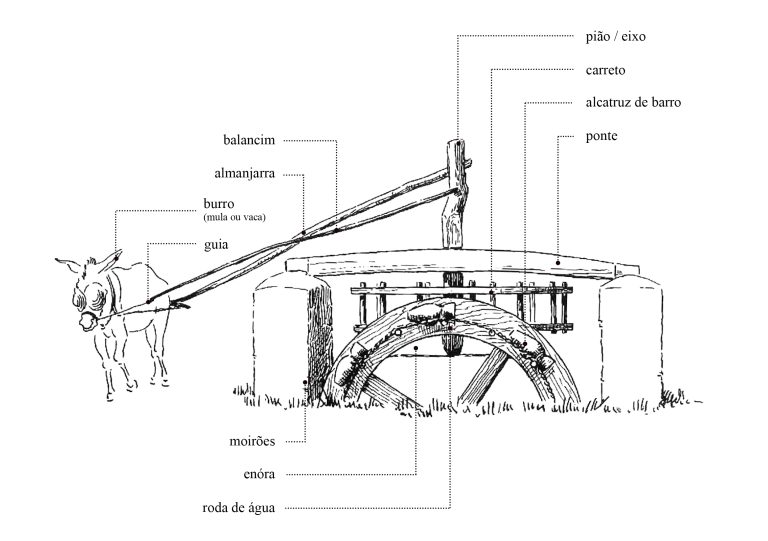

Cependant, à Campina, dans le cadre de cet ancien système d’irrigation, la roue hydraulique à traction animale (sâniya)33, presque toujours accompagnée d’un aqueduc, d’un réservoir et d’une canalisation, joue un rôle important dans le captage des eaux cachées. Sa présence en Algarve semble avoir été constatée à l’occupation arabo-musulmane34, sans exclure la possibilité de son existence, déjà à cette époque, dans les environs de Faro (Shanta Marya al-Gharb/Santa Maria de Harum) et de Loulé (al-Ulyâ). Il ne fait aucun doute qu’à la Campina, la présence de la noria est attestée au moins depuis le XVIIIe siècle, voire avant si l’on considère qu’en 1671, des oranges étaient déjà exportées de Faro, et que ces arbres exigeants en eau étaient arrosés à partir de norias35, comme indiqué précédemment.

Les sources primaires36 et le travail de terrain37 ont apporté une contribution essentielle à l’identification et à la caractérisation des structures hydrauliques, ainsi que des pratiques et techniques de cultive et d’irrigation. Comme dans d’autres régions de la Méditerranée, dans le Campina, le type d’irrigation utilisé pour irriguer les jardins et les vergers est « l’irrigation de pénurie »38. Ce type d’irrigation nécessite les moyens et les procédés les plus complexes et les plus diversifiés pour obtenir et distribuer l’eau. Ici, il y a une prédominance d’appareils à traction animale pour élever l’eau d’irrigation, la petite roue hydraulique à godets, presque toujours associée aux aqueducs, réservoir(s) et canalisations.

La remontée de l’eau souterraine au moyen d’une machine à godets actionnée par des animaux (sâniya, norias) et son acheminement, son stockage et sa distribution par gravité constituent le système de base pour l’irrigation d’une grande variété de légumes (haricots verts, tomates, pommes de terre, carottes, maïs, etc.) et d’arbres fruitiers (oranges, mandarines, citrons, grenades, etc.), mais aussi de cultures fourragères. L’espace du jardin, organisé en parcelles, était divisé entre la production alimentaire pour les personnes et pour le bétail, comme nous l’a raconté un vieux fermier.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les jardins situés aux environs des villes de Faro, Olhão et Loulé restent autant comme petits jardins qui répondent aux principaux besoins de leurs populations en légumes et fruits frais39. Au début du XXe siècle, la demande croissante de ces produits par les marchés nationaux, notamment celui de Lisbonne, a entraîné une augmentation des surfaces irriguées de la Campina et un accroissement de l’utilisation des ressources en eau souterraine en multipliant le nombre de norias40.

2.3. La noria comme expression privilégiée de la maîtrise de l’eau

La noria

Mon Dieu ! La noria a débordé d’eau douce dans un jardin dont les branches / sont couvertes de fruits déjà mûrs /.../ Et comme si les canaux avaient été rétrécis / pour retenir les larmes / ils ont fendu leurs flancs comme des paupières41.

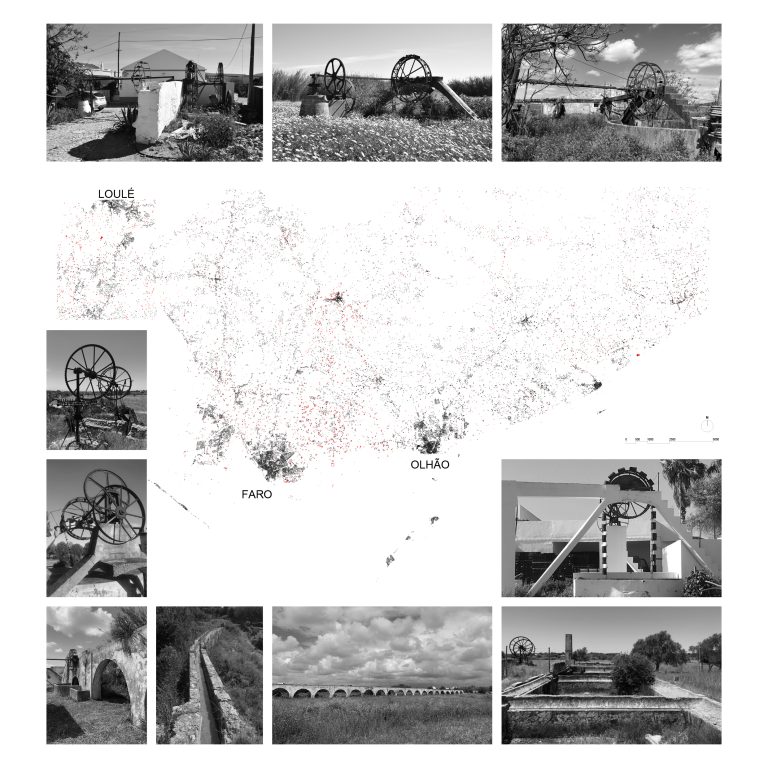

La noria à traction animale est l’un des principaux instruments des irrigations dans le monde méditerranéen42. Dans la Campina du Littoral Centre de l`Algarve, il constitue la pièce-clé du système d’irrigation et l’une des expressions les plus identitaires de son paysage culturel. Dans cette petite plaine, la concentration de plus de quatre cents norias constituées d’un puit et d’une machinerie à godets, et la diversité des (sous-)typologies présentes, lui confèrent une pertinence unique dans le contexte régional et national.

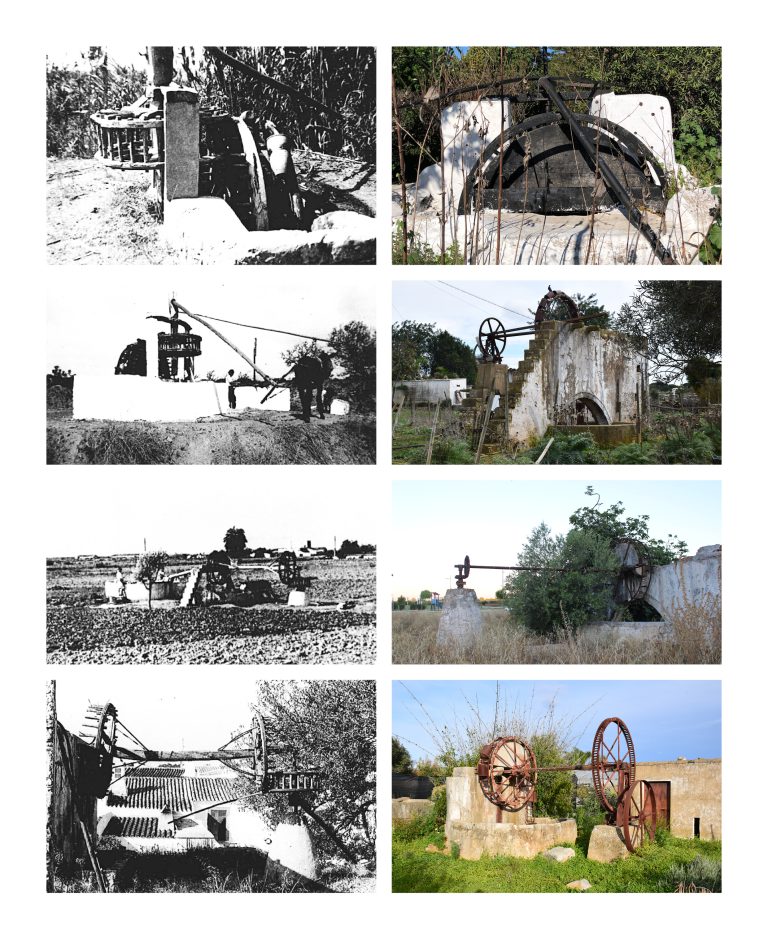

Ici, les norias à roue dentée et à godets comprennent trois sous-types : les norias à essieu court bas, les norias à essieu long bas et les norias à essieu long haut43. Cette diversité typologique est associée à une évolution de la machinerie en fonction des procédés de construction et des matériaux utilisés, et de la réponse à la nécessité d’irriguer une plus grande surface. Les norias les plus anciennes (qui comprennent les trois sous-types), qui à Campina datent des XVIIIe et XIXe siècles, avaient l’engrenage en bois (inexistant actuellement), tandis que les norias métalliques, plus récentes, en sont la continuation. Le processus évolutif et adaptable de la machinerie traduit une spécificité régionale fondéesur des connaissances et des savoir-faire transmis de génération en génération, associés à des innovations locales44.

Source : norias en bois, à gauche, de Jorge Dias et Fernando Galhano, 1945.

Le remplacement de l’agriculture familiale par l’agriculture de marché était basé sur une production plus intensive et sur l’expansion des zones irriguées par la conversion des terres pluviales en jardins potagers. Avec l’augmentation de la superficie irriguée, on a assisté à la multiplication de roues hydrauliques à essieux longs et hauts, parfois assemblées par deux ou trois sur le même puits, initialement actionnées par des animaux (mules et vaches), puis remplacées par de simples pompes et moteurs, d’abord diesel puis électriques45.

L’évolution de la technologie de la noria et la présence de fermes de propriétaires urbains ont entraîné la location de champs irrigués et l’intensification de la production horticole46. Simultanément, on a constaté une augmentation des vergers d’agrumes, ainsi que des vergers d’abricots, de grenades et de coings, en association avec l’horticulture47. L’intensification de la production horticole reposait, jusqu’au milieu du XXe siècle, sur la gestion et l’utilisation efficace de l’eau grâce à des pratiques et techniques d’irrigation soutenues par un ingénieux système hydraulique. Ce système, basé sur l’élévation des flux d’eau souterrains par la noria à traction animale, comprend également des aqueducs, parfois longs de plusieurs dizaines de mètres, des réservoirs parfois par groupes de deux ou trois, et un réseau complexe de canalisations judicieusement adaptés à la topographie.

Le système hydraulique sophistiqué, à la base de la production horticole et fruitière intensive et minutieuse de Campina, présente une diversité de solutions technologiques rigoureusement ajustées aux conditions topo morphologiques présents. En ce sens, les appareils, la machinerie, bien que majoritairement associés à des puits, sont aussi, occasionnellement, associés à des galeries souterraines, comme c’est le cas de celle qui est parallèle à la route nationale nº2, au nord de Faro. Dans ce cas, la majeure partie de chacun des quatre roues hydrauliques, comme pour les norias à essieu court et bas par rapport au puit, est placée à l’intérieur de la galerie soutenue par la dalle qui définit l’ouverture où elle est installée.

À leur tour, les puits, de profondeur variable en fonction de la nappe phréatique et des caractéristiques du sol, sont construits en pierre calcaire taillée dans un premier temps et en béton armé à un stade ultérieur, suivant dans une certaine mesure l’évolution constructive et la modernisation des machineries eux-mêmes. Si dans le premier cas, la bouche du puits est construite en maçonnerie de pierre, recouverte d’un enduit à la chaux et blanchi à la chaux, avec parfois un couronnement en calcaire bouchardé, dans le second cas, elle est construite en béton armé comme le puits. Dans les deux cas, les autres structures hydrauliques qui composent le système partagent les processus et les matériaux de construction dans chacune des phases de leur évolution.

La technologie associée aux norias les plus récents est une structure en forme de prisme de hauteur variable (mais toujours plus haute que la roue à godets), construite en maçonnerie de briques ou en béton armé, avec une section creuse à travers laquelle l’eau monte et descend, et à travers de la technique des vases communicants permet de franchir des distances considérables, contribuant à un élargissement substantiel du périmètre d’irrigation. Cette technologie s’est généralisée au milieu du XXe siècle, lorsque la production est devenue plus intensive, mais elle n’a été utilisée que pendant une courte période.

Les norias, aussi bien les plus anciennes, avec des puits en maçonnerie calcaire, des structures en bois et des godets en argile (aujourd’hui inexistantes), que les plus modernes, avec des structures et des godets en métal, marquent historiquement et de manière indélébile le paysage agroalimentaire de Campina. L’intérêt et la valeur historique et culturelle des norias associées à leurs fonctions productives et sociales en font un patrimoine de la maîtrise de l’eau et, en ce sens, constituent un patrimoine hydraulique en tant que biens matériels et immatériels. La nécessité de sauvegarder et de mettre en valeur ce patrimoine exige la recherche de nouveaux moyens de le valoriser économiquement, dans la perspective d’un développement touristique et culturel durable48 qui, à Campina, cherche à concilier production agricole, récréation et loisirs.

3. Le patrimoine hydroagricole et tourisme culturel basé sur la communauté

Historiquement, à Campina, en plus des norias responsables de l’élévation de l’eau, les infrastructures d’irrigation qui complètent le système d’irrigation sont associées à la conduction (aqueducs), au stockage (réservoirs) et à la distribution de l’eau (canalisations) par les parcelles des jardins et des vergers. L’irrigation était réalisée à l’aide de pratiques et de techniques traditionnelles basées sur l`arrangement méticuleuse de la terre, qui comprenait la construction de petites parcelles à la houe, peu profond, en navettes ou en crêtes, séparées par des passages, et l’ouverture de rigoles (principaux et secondaires)49. Ces techniques traditionnelles de culture et d’irrigation, exemplaires dans leur exécution méticuleuse et rigoureuse, rapprochent l’horticulture du jardinage50.

La base formelle et fonctionnelle du paysage agraire de la Campina révèle une structure historique d’appropriation et de gestion du territoire liée à l’utilisation intelligente et efficace de l’eau d’irrigation dans la production d’une grande diversité de légumes, légumineuses, céréales et fruits. Les fermes (Quintas) des 18e et 19e siècles à Faro, Loulé et Olhão, ainsi que les maisons-traditionnelles du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle disséminés autour de la Campina constituent encore aujourd’hui un dépôt d’un patrimoine architectural et hydraulique d’une valeur culturelle et environnementale inestimable, malgré leur désuétude et leur abandon croissants. Elle est associée à l’histoire naturelle et culturelle du paysage de Campina dont l’identité, en danger de disparition, reste cependant fortement ancrée dans les structures, les techniques hydrauliques, méthodes et procédés traditionnels liés à la gestion et à l’utilisation de l’eau et à la production de fruits et légumes.

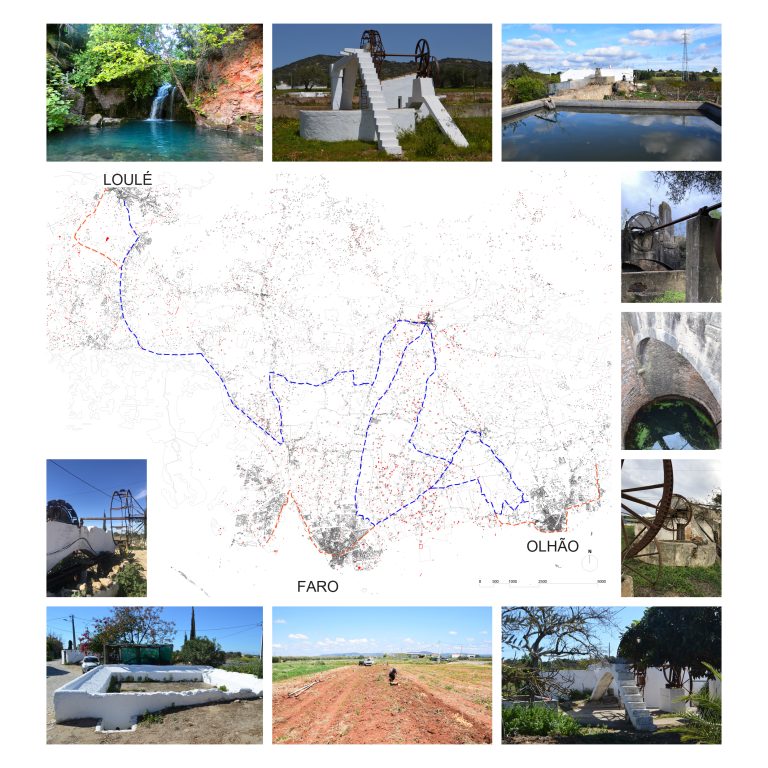

Le système d’irrigation traditionnel est un élément essentiel du paysage culturel de Campina et de son patrimoine matériel et immatériel. Comme d’autres systèmes d’irrigation historiques responsables de la fourniture de différents services écosystémiques à la société51, l’ancien système d’irrigation de Campina détient, en tant qu’agro-système de longue tradition, une importance culturelle qui provient précisément de ces services : le service associé à la récréation et aux loisirs. C’est, dans cette perspective, qu’est encadrée la proposition d’un réseau de d’itinéraires culturels qui, liés au patrimoine hydroagricole, cherchent à sauver la mémoire du paysage de Campina, en les associant au tourisme culturel.

Les services écosystémiques culturels, définis comme les avantages intangibles que les gens retirent des écosystèmes par l’enrichissement spirituel, le développement cognitif, les loisirs et l’expérience esthétique, impliquent des activités, telles que le tourisme, et des espaces qui sont au centre de la vie quotidienne52, tels que les jardins et les vergers. Dans la Campina de Faro, le paysage et le patrimoine de l’eau reflètent un modèle historique d’occupation et d’organisation spatiale ancré dans des relations profondément complexes entre l’habitation et la production, entre la maison, la noria et le jardin53, révélant une culture territoriale basée sur le travail agricole quotidien et des expériences de forte connexion avec la terre et le lieu.

En tant que paysage de la vie quotidienne, le paysage culturel de Campina incarne des connaissances et des savoir-faire anciens liés à l’utilisation et à la gestion, parfois partagée, de l’eau, ainsi que des pratiques et des techniques de culture qui tombent progressivement en désuétude et dont la perte sera très bientôt irréversible. C’est pour sauvegarder, valoriser et réactiver ce patrimoine d’une valeur socioculturelle, mais aussi environnementale, inestimable que dans le cadre du projet européen INCULTUM ont a conçu l’itinéraire du patrimoine hydroagricole de la Campina Faro-Olhão-Loulé, associé au tourisme culturel de base communautaire.

Le tourisme basé sur la communauté suppose la participation active des communautés, permettant aux visiteurs de les connaître en s’intégrant dans leur environnement local, leur culture, leurs habitudes et leur patrimoine naturel et culturel (matériel et immatériel), en générant des bénéfices pour eux-mêmes54. En ce sens, le tourisme de base communautaire, en plus d’assurer des bénéfices directs aux communautés d’accueil, contribue à renforcer la capacité des communautés rurales à gérer les ressources touristiques, à diversifier l’économie locale, à préserver la culture et les habitudes locales, à conserver le patrimoine et à offrir aux touristes et aux visiteurs des opportunités éducatives et d’apprentissage55.

C’est dans la perspective de l’importance de la communauté en tant que principal acteur et décideur dans la planification, le développement et la gestion des ressources pour servir les objectifs de l’industrie du tourisme56 que le rôle clé du patrimoine hydroagricole de la Campina et la participation active des communautés locales sont reconnus, comme une base potentielle pour le développement du tourisme durable. Ce modèle permet d’intégrer dans l’économie touristique des socio-économies traditionnelles, à caractère plus ou moins familial, en explorant des niches touristiques axées sur l’environnement rural et le patrimoine hydraulique, alternatives ou complémentaires au tourisme de soleil, de plage et de golf qui prédomine en Algarve.

C’est à partir de la reconnaissance du rôle de la culture, d’héritage culturel et de participation culturelle dans l’attractivité des destinations touristiques57, que la proposition d’itinéraires touristiques culturels pour la Campina est présentée, enracinée dans les expressions les plus identitaires du paysage et de patrimoine de l’eau, et dans la participation et la collaboration des agriculteurs et producteurs locaux.

et itinéraires partiels, à pied et à bicyclette (en orange).