Information

A propos Al-Sabil

Numéros en texte

intégral

Numéro 15

De Carthage à BALSA. Municipium romain de Lusitanie

João Pedro Bernardes

L’espace méditerranéen au Moyen Age tardif à travers la céramique

Andreia Rodrigues

Eléments de représentations socio-spatiales et de traçabilité hydro-paysagère à Ghar El Melh : des enjeux de durabilité

Sahar Karray, Ángel Raúl Ruiz Pulpón et Hichem Rejeb

15 | 2023

Eléments de représentations socio-spatiales et de traçabilité hydro-paysagère à Ghar El Melh : des enjeux de durabilité

Sahar KARRAY, Ángel Raúl RUIZ PULPON et Hichem REJEB.

Table des matieres

Introduction

1. Cadre Conceptuel de l’étude

2. Matériels et méthodes de l’étude

3. Résultats

4. Discussions

Conclusion

Résumé

La ville côtière de Ghar El Melh par ses spécificités urbaines, sociales, et agri-paysagères ne cesse de marquer une notoriété sur d’autres sites similaires de la région du Nord de la Tunisie. Précisément, elle constitue une des villes andalouses singulières de la côte orientale nord. Des marqueurs paysagers sont assignés à cette petite ville, notamment, ses identités, ses potentialités patrimoniales et territoriales. De telles caractéristiques confèrent à Ghar El Melh des aptitudes d’échanges, d’interactions du temps, de l’espace et des valeurs. Un schéma de néo-ruralité est ainsi cerné. En l’occurrence, ce travail essaye de caractériser la diversité des paysages agri urbains, architecturaux et écologiques typiques. Fort est de constater que les évolutions géomorphologique et balnéaire ont notablement modifié la physionomie, des formes et des fonctions de l’espace étudié. L’analyse paysagère adoptée tout au long de la recherche s’est basée sur l’établissement d’une grille de lecture multi-échelles, d’interprétation et d’actions opératoires. L’ensemble nous permet d’identifier des indicateurs de reconnaissance et de valorisation des composantes patrimoniales et paysagères spécifiques. Notons que, le paysage de Ghar El Melh fait gage d’une résilience des pratiques socioculturelles architecturales, urbaines et hydrauliques font face à la dégradation de l’environnement et à la planification limitée. Un potentiel suffisamment diversifié pour faire de cette ville un exemple en termes de pratiques et de développement durable du rural à l’urbain. En l’occurrence, la combinaison des politiques de patrimonialisation et de management constitue un passage obligé pour l’identification de nouveaux projets d’écodéveloppement, d’attractivité et de labellisation territoriale.

Mots clés

Paysage urbain historique, résilience, urbain -ruralité, valorisation, Durabilité.

Abstract

The coastal city of Ghar El Melh by its urban, social, and agricultural landscape specificities continues to mark a notoriety on other similar sites in the region of Northern Tunisia. Precisely, it constitutes one of the north east coast’s singular Andalusian cities. Landscape markers are assigned to this small town, including its identities, its heritage and territorial potential. Such characteristics give Ghar El Melh, the skills of exchange, time and space interaction, and values. A pattern of neo-rurality is thus encircled. In this case, this work tries to characterize the diversity of a typical urban, agricultural, architectural and ecological landscapes. It should be noted that the geomorphological and seaside developments have significantly altered the physiognomy, forms and functions of the space studied. The landscape analysis adopted throughout the research was based on the establishment of a multi-scale reading grid, interpretation and operational actions. Together, they were able to identify indicators of recognition and enhancement of specific heritage and landscape components. It should be noted that the landscape of Ghar El Melh guarantees a resilience of the architectural, urban and hydraulic socio-cultural, practices facing environmental degradation and limited planning. A sufficiently diversified potential to make this city an example in terms of practices and sustainable development from rural to urban. In this case, the combination of heritage and management policies is a necessary step in identifying new eco-development projects, attractiveness and territorial labelling.

Keywords

Historical urban landscape, resilience, urban -rurality, valorization, sustainability.

الملخّص

لا تزال مدينة غار الملح الساحلية من خلال خصوصياتها الحضرية والاجتماعية والزراعية تكتسب تأثيرًا كبيرًا على مواقع مماثلة أخرى في منطقة شمال تونس. فعلى على وجه التحديد، هي تمثل واحدة من المدن الأندلسية الفريدة من نوعها في الساحل الشمالي الشرقي. تختص هذه المدينة الصغيرة بعلامات مناظر طبيعية مميزة، بما في ذلك هوياتها وتراثها وإمكاناتها الإقليمية. تمنح هذه الخصائص غار الملح القدرة على التعامل مع تفاعلات الزمان والمكان والقيم. مما يكسبها بالتالي، نمطا من التخطيط الريفي الجديد. في هذه الحالة، يحاول هذا العمل وصف تنوع المناظر الطبيعية الزراعية الحضرية والمعمارية والبيئية النموذجية. تجدر الإشارة إلى أن التطور الجيومورفولوجي للموقع وتطور النشاط السياحي على شاطئ البحر، أديا إلى تغيير ملحوظ في أشكال ووظائف الفضاء الحضري والزراعي. استند تحليل المناظر الطبيعية المعتمد في جميع أنحاء البحث إلى إنشاء شبكة قراءة متعددة النطاقات معتمدة على التفسير واتخاذ اجرءات عملية. مما مكننا من تحديد مؤشرات الاعتراف بمكونات تراثية ومناظر طبيعية محددة وتعزيزها. وتجدر الإشارة إلى أن مشهد غار الملح يضمن مرونة الممارسات المعمارية والحضرية والهيدروليكية الاجتماعية والثقافية التي تواجه التدهور البيئي والتخطيط المحدود. مما يكفل توفر إمكانيات متنوعة بما فيه الكفاية لجعل هذه المدينة مثالاً من حيث الممارسات والتنمية المستدامة من الريفي إلى الحضري. وفي هذه الحالة، يشكل الجمع بين سياسات التراث وسياسات في هذه الحالة، يعتبر الجمع بين سياسات التراث والإدارة خطوة ضرورية لتحديد مشاريع التنمية البيئية الجديدة والجاذبية ووضع العلامات الإقليمية.

الكلمات المفاتيح

المشهد الحضري التاريخي، المرونة، الروتينية الحضرية، التثمين، الاستدامة.

Pour citer cet article

KARRAY Sahar, RUIZ PULPON Ángel Raúl et REJEB Hichem, « Eléments de représentations socio-spatiales et de traçabilité hydro-paysagère à Ghar El Melh : des enjeux de durabilité », Al-Sabîl : Revue d'Histoire, d'Archéologie et d'architecture maghrébines [En ligne], n°15, année 2023.

URL : http://www.al-sabil.tn/?p=7196

Texte integral

Les questions paysagères sont devenues une préoccupation majeure de la politique territoriale et, sans doute, une partie intégrante de la politique d’aménagement1. À première vue, le concept de paysage est si complexe à définir qu’il devient rapidement évident pour quiconque tente d’analyser le paysage, et il est important de souligner qu’aucune théorie ne peut pleinement l’expliquer. Aucun traité ne peut les surmonter. Toute tentative est vouée au préjugé et à l’imperfection2. Un paysage est parfois défini comme la représentation mentale de ce qui est visible avec une attribution subjective et, ou, objective d’un objet tel qu’il est vu et perçu par le sujet à un instant donné. Ce concept intègre des aspects objectifs liés à un espace particulier et aux éléments naturels et artificiels qui le composent, et des aspects subjectifs liés au niveau de perception de cet espace. Cela dépend de la personne, de sa culture et de la sensibilité du spectateur. Le paysage est composé de plusieurs éléments importants tels l’échelle, l’espace, le support physique, l’observateur, l’étendue relativement grande et les implications esthétiques3. Il n’existe pas en dehors de nous et nous n’existons pas en dehors de notre paysage. C’est l’auto-référence4. Le paysage, tout de même, n’est pas seulement un miroir de l’âme. Il ne se réduit pas aux données visuelles du monde environnant, et la psychologie du regard. Il pas toujours besoin de support objectif. Il se confond avec l’imaginaire. Le paysage n’existe pas, il faut l’inventer, comme le mentionne Cueco, c’est l’œuvre de l’homme5. Il a été inventé, créé et modifié au fil du temps selon les mêmes règles qui régissent l’histoire humaine sur Terre. À travers une série de civilisations, de coutumes et de technologies, cela change. C’est un processus en perpétuel mouvement, une perpétuelle métamorphose alignée sur la société qui le crée et le gouverne. De même, le paysage est bien souvent la nature modifiée par la société. C’est un bien général issu des dynamiques écologiques et socio-économiques. C’est un bien patrimonial que chaque génération valorise et utilise selon les critères, modes et techniques de son temps et transmet aux générations suivantes. Il s’agit d’un cadre de production conçu en fonction des types de pièces réalisées. La création du paysage historique est donc le résultat d’aspirations, de décisions et d’actions diverses. C’est le miroir de la société qui la gouverne, traduisant cohésion et contradiction, et sa mémoire. Après tout, c’est un espace de vie vécu et désormais perçu comme revendiqué par une société majoritairement urbaine qui craint la disparition et l’altération du paysage. Les paysages urbains fusionnent avec les paysages urbains périurbains et même ruraux dans une perspective de recherche dynamique qui visualise les paysages comme des produits du développement environnemental et de l’économie. Cela est particulièrement vrai pour les petites villes. Les études sur le paysage des petites villes doivent tenir compte du changement climatique, de la participation civique et de la gouvernance territoriale6. Elle doit tenir compte d’une combinaison d’expressions culturelles sociales et économiques, et des connaissances scientifiques futures connues, perçues et connues des populations locales. L’environnement bâti traditionnel des villes historiques reflète les valeurs communautaires dans la composition et l’agencement spatial de la ville. Les caractéristiques d’une ville sont attribuées à des aspects socioculturels tels que les valeurs et les traditions. Les conditions environnementales telles que le climat et les facteurs géographiques tels que les matériaux, l’économie et l’ingénierie structurelle influencent les détails architecturaux7. En Tunisie, comme ailleurs, les centres historiques connaissent encore une dégradation des anciens quartiers causée par un développement socio-économique rapide. Malgré les gains économiques de ce dernier, ils présentent des impacts négatifs sur la partie historique de la ville. Le centres villes sont négligés, alors que le développement urbain se déplace vers de nouveaux quartiers, réduisant le niveau des infrastructures et des services dans ces zones. Afin de satisfaire leurs demandes actuelles, les habitants ont, soit déménagé dans de nouveaux quartiers et des structures abandonnées ou bien essayé de rénover des bâtiments dans le cadre de projets imprévus. De tels efforts causent souvent des dommages aux zones historiques. La perte de l’identité, de l’histoire et de la mémoire collective de la ville est le résultat final. Pour une variété de facteurs, tels que la mauvaise réglementation municipale, un manque de financement, et la portée limitée des projets de développement, les efforts traditionnels pour protéger les centres historiques n’ont pas été réussis ou soutenus dans la majorité de ces centres. La petite ville portuaire de Ghar El Melh, qui se situe au nord est Tunisien, présente un cas d’étude assez important. De nombreuses études furent, donc, consacrées à ses caractéristiques agricoles uniques et au développement de la façon dont son sol agricole a été utilisé, ainsi que son histoire, ses legs et ses caractéristiques architecturales8. Les questions sur le processus de mise en valeur du patrimoine dans une approche globale de la durabilité et comment elle affecte la relation à l’espace de nombreux acteurs sont particulièrement intéressantes par sa perspective globale. L’écodéveloppement en relation avec l’aménagement du paysage, les compétences d’accompagnement et les capacités territoriales (capacités de gestion, conservation et valorisation du capital naturel et culturel, processus de gestion participative) est une véritable référence pour les alternatives de développement fondées sur les règles patrimoniales issues des territoires qu’il semble y avoir. Notre recherche s’intéresse à comprendre comment les actions sociales et politiques se déroulent dans des contextes urbains spécifiques, et comment ces actions ont modifié l’espace urbain au fil du temps. A travers cette double interaction de l’espace physique et des acteurs, nous nous intéressons au processus de "faire un lieu", qui est façonné par les valeurs que les personnes qui le conçoivent et le transforment construisent, et qui le conçoivent et le transforment. Partant de l’hypothèse que les paysages urbains historiques comme des domaines d’interaction multi-échelles, cette recherche met en évidence de nouvelles approches de reconnaissance et de valorisation des paysages identitaires, qui proposent des connexions entre le temps, l’espace, les acteurs, la culture et la durabilité. Il utilise une approche interdisciplinaire pour décrire l’établissement de la société hydraulicienne morisque de Ghar El Melh, en suivant l’inventaire, le changement et la transformation, et en capturant en identifiant des lectures de référence multi-échelles. Le présent travail se développe en une partie se reposant sur une assise conceptuelle traitant du paysage historique traitant d’une assise durable. Une deuxième partie présentant une méthodologie du travail. La troisième partie présente les techniques employées et les résultats obtenus, partant d’une vision d’ensemble qui retrace les outils de reconnaissances, la quatrième partie du travail marque la discussion des résultats obtenues et la dernière partie souligne les conclusions des travaux de recherches et les diverses perspectives.

1. Cadre Conceptuel de l’étude

1.1. Le paysage historique et les questions de durabilité

Un paysage urbain historique est défini comme une couche historique de culture, de valeurs et d’attributs naturels. Cette définition comprenait également les aspects immatériels du patrimoine culturel et les processus connexes. Cette approche met en évidence la nécessité de protéger, de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et naturel dans un monde d’urbanisation rapide et incontrôlée. De plus, cette approche intègre la planification de la préservation du patrimoine dans les stratégies de développement9. La tendance de la recherche sur le patrimoine culturel est un processus dynamique. Par ce processus, le patrimoine urbain doit d’abord être défini en termes de valeur culturelle pour des groupes de personnes. Il convient alors de s’efforcer de le préserver et de le transmettre aux générations futures10. Ce processus est considéré comme un « cycle culturel » qui décrit comment le patrimoine est construit à travers la production, la représentation et la consommation. Smith met également l’accent sur le patrimoine urbain en tant que processus de travail culturel qui crée des opportunités de comprendre et de se connecter avec le présent. Depuis 2011, le patrimoine urbain est principalement classé en trois types. Avant tout, un précieux patrimoine monumental. Deuxièmement, le patrimoine non expérimental est relativement abondant. Troisièmement, les nouveaux éléments urbains tels que les formes urbaines bâties, les routes et les espaces ouverts normaux/publics. Enfin, les infrastructures urbaines telles que les réseaux physiques et les dispositifs11. En 2019, les lignes directrices de l’article de la Convention du patrimoine mondial ont défini le patrimoine culturel comme un bâtiment autonome ou connecté. Ces lignes directrices comprenaient une autre étape pour évaluer les vulnérabilités et identifier les menaces à l’importance culturelle. La régénération est ainsi considérée comme réussie, si elle présente une conservation basée sur l’économie qui soutient les structures sociales et améliore les conditions environnementales tout en respectant les principes de durabilité. Nous avons besoin d’une vision stratégique, d’objectifs clairs et mesurables et d’outils pour les mesurer, en utilisant efficacement les ressources et en impliquant toutes les parties prenantes12. L’évaluation des efforts de conservation est un sujet de discussion parmi les chercheurs. Toute méthode d’évaluation valide repose sur des paramètres d’efficience et d’efficacité, et une évaluation empirique éclaire les préoccupations de mesure des extrants de conservation. Il est également important de tenir compte de la valeur de l’utilisation d’indicateurs particuliers pour évaluer la prise de décisions en matière de conservation. L’environnement urbain physique et les valeurs culturelles immatérielles sont deux aspects du dilemme actuel du patrimoine. Dans de telles circonstances, les efforts de conservation doivent être intégrés dans les plans d’expansion urbaine, et les habitants locaux doivent participer à toutes les étapes de la conservation13. Alors que l’intérêt pour la durabilité s’est accru, les pratiques, les traditions, les gens et les communautés ont été introduits comme aspects distincts.

1.2. L’instrumentalisation du génie du lieu pour des analyses paysagères holistiques

Le « génie du lieu » est une conception romaine antique de l’esprit protecteur de l’endroit selon laquelle chaque être indépendant a son Genius, son esprit gardien. Alexander Pope a fait du genius loci un principe important de l’aménagement paysager14. Il a posé l’un des principes les plus consensuels de l’architecture du paysage, qui veut que l’aménagement paysager soit toujours conçu en fonction de l’endroit. Cette Notion a été décrite par Norberg Schulz comme étant l’esprit qui donne vie à des peuples et à des lieux. Il les accompagne de la naissance à la mort et détermine leur caractère ou leur essence15. On peut donc dire que le "génie du lieu" est un esprit propre et intrinsèque à un lieu ; qui lui donnerait vie et qui reflète son image chez l’homme. Toujours selon Norberg-Schulz l’esprit des lieux existe depuis toujours même si on ne connaissait pas encore cette détermination phénoménologique du concept16. La conception de l’esprit du lieu réfère à une dépendance entre la vie de l’homme et son lieu de vie. Selon l’auteur du genius loci l’identité de ce lieu représente une unité que l’on peut la ressentir en percevant l’esprit des lieux, elle indique que le premier visage de l’unité d’un lieu est appelé atmosphère et que chaque lieu exceptionnel est caractérisé par une atmosphère ineffable qui provient de chacune de ces constituantes et lui confère une personnalité propre17. Cette atmosphère spécifique correspond à une cohérence spatiale et à une forme unitaire qui englobe les éléments du lieu dans un ensemble. Comprendre l’espace à travers ce concept, c’est lire les changements que la société subit, les déchiffrer, reconstruire leurs origines, trouver leurs causes et leurs histoires, et définir les traces spatiales du passé, lisibles au présent et durables dans le futur. La lecture est une méthode pour s’immerger dans le lieu. La lecture de l’International Laboratory of Architecture and Urban Design, consiste à identifier les signes de l’espace physique, les extraire de leur stratification, les ordonner dans des systèmes qui ont un sens"18. Reconnaître un lieu, l’identifier et mieux projeter un espace urbain. On ne peut pas se passer de références déjà existantes. Pour Bernard Huet, l’art urbain est presque toujours l’art d’accueillir les restes, l’art de coudre des fragments hétérogènes pour reconstruire une logique de continuité urbaine19. Cette révélation de l’invention exige une amélioration de notre capacité à lire l’espace d’une manière raffinée et recommande une meilleure compréhension des "codes génétiques du territoire". Selon De Carlo, ces codes génétiques gouvernent la naissance et le développement des implantations humaines et estime que "toute intervention indifférente à ces codes entraine une aliénation urbaine ou architecturale20. Ceci nous ramène à la genèse de l’espace urbain comme force motrice productrice qui lie d’une manière indissociable l’origine et le processus. Cette approche tiens à la fois compte du poétique et du scientifique. Le patrimoine d’après L’ILAUD nait des différents événements entrecroisés et stratifiés21. L’architecture et l’urbanisme étant l’expression de la culture, engendrent par la suite un respect de l’insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement et le respect du patrimoine naturel et bâti. Au-delà de la valeur culturelle sauvegardée, la spécificité du patrimoine apporte une identité particulière du territoire. Selon l’ILAUD, le territoire se trouve donc au cours de la problématique de la rénovation et du développement urbain22. Les aménageurs doivent comprendre le Territoire afin de pouvoir y articuler des systèmes de construction plus complexes que ceux qui existaient déjà. En d’autres termes, ils doivent se référer au génie du lieu.

2. Matériels et méthodes de l’étude

Le point de départ de l’approche méthodologique est l’analyse documentaire des notions proposées. Nous insistons sur l’importance des biens naturels et culturels dans la relance territoriale ainsi que sur les possibilités offertes par la gouvernance collaborative pour la préservation à long terme d’un paysage urbain historique. Bien qu’il existe de nombreuses références dans la littérature sur ce sujet, celles qui réfléchissent sur le lien croissant entre les acteurs publics et privés impliqués dans les processus de conservation durable du patrimoine urbain historique, à la fois endogène et exogène, ont été choisis en priorité. Pour cela, l’exposition d’une méthode de recherche géographique développée au tout début de notre étude consistant en la spatialisation de la ville dans son territoire, en se basant sur des données géographiques (carte topographique, carte du sol, carte hydrographique, carte de l’état majeur, Atlas...) ; s’avère indispensable. L’angle d’approche présenté ici se distingue par le développement d’une méthode d’analyse paysagère, multi-échelle basée sur le concept de Genius loci afin de discerner les atouts du paysage, urbain, architectural basé sur des ressources historiques et de vieilles photos. Nous essayerons de tracer un mini atlas de typologies architecturales, urbaines et agraires trouvées dans la ville de Ghar El Melh, à travers un travail de terrain avec l’aide de quelques travaux antérieurs. Une étude des Formes et fonctions ainsi qu’une analyse diachronique. Cette méthode appelle à une confrontation des déterminants du paysage avec une articulation territoriale contemporaine tout en proposant une hypothèse qu’il ne s’agit pas seulement d’une question de monuments historiques à préserver mais plutôt d’une ressource paysagère qui contribuera à un développement local durable. Nous procéderons à une approche synthétique moyennant un traçage des enjeux des sites et des indicateurs de reconnaissance et valorisation, ensuite à une requalification et une configuration d’articulation avec le territoire. Nous proposons de décrire tous les procédés d’analyse que nous utiliserons pour suivre et mettre en évidence la dynamique de ces paysages réels qui représentent Ghar el Melh. Pour y parvenir, il est crucial de démontrer l’application d’une méthodologie de recherche géographique qui a été créée au tout début de notre étude et qui consiste à spatialiser la spatialisation de la ville à l’aide de données géographiques. Le développement d’une méthode d’analyse de paysage multi-échelle basée sur l’idée du génie du lieu distingue la méthodologie fournie ici. Pour ce faire, on a adopté une démarche progressive basée sur la construction des unités paysagères observables dans la région de Ghar El Melh, une hiérarchie paysagère mais vulnérable est ainsi détectable. L’interprétation de ces unités paysagère pour une cartographie récente soit une approche de catalogue ou d’audit spécifique à cette zone nous permet de retracer et relier l’ensemble des analyses diagnostiques à leurs interprétations permettent de proposer des intentions spécifiques de management écologique. Il serait ainsi envisageable de proposer un modèle de composantes liées à l’architecturologie, la ruralité, l’hydro paysage associées à la traçabilité de l’urbanisme seront intégrées harmonieusement dans un souci de cohérence éco territorial et de développement durable du local au global.

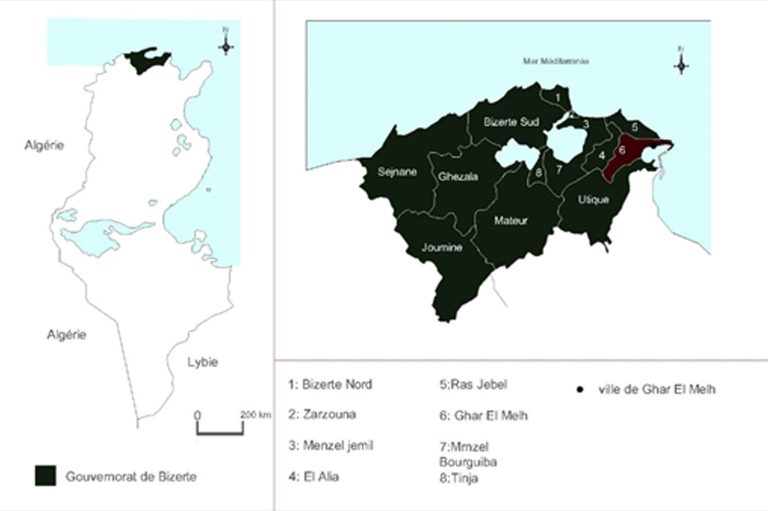

2.1. Cas d’étude : La ville de Ghar El Melh

La délégation de Ghar el Melh se situe dans le gouvernorat de Bizerte. La délégation est délimitée de côté est par la délégation d’Utique au sud, par la délégation d’El Alia à l’ouest, par les délégations de Ras El Jebel au nord par la mer méditerranée de l’Est (Figure1). La ville de Ghar El Melh se situe à 57 Km du Nord de Tunis et à 44 Km à l’Est de Bizerte. Chef-lieu d’une délégation portant le même nom, Ghar El Melh présente une population dont la moitié réside en milieu rurale. La délégation ne comprenait qu’une autre municipalité, Aousja et 4 régions : Ghar El Melh, Aousja, Bajou et Zouaouin. La ville possède un littoral de 7 kilomètres qui s’étale entre le Cap Sidi Ali El Mekki et le Port de Kalaat El Andalous.

Source : S. Karray, 2023.

3. Résultats

3.1. Les temps paysagers de Ghar el Melh

Une étude des traces iconographies ancienne montre que la ville de Ghar El Melh, à l’époque punique s’appelait Rusocmon d’après l’historien Tite Live ; cité par Sadaoui et Djelloul ; contraction du phénicien Ras Eshmoun, c’est-à-dire le Cap d’Eshmoun, le grand dieu avec Tanit et Baal Hamon du panthéon punique23 . Au cours de la période romaine, le cap s’est romanisé, a pris le nom de cap Apollon puis, au cours de la conquête espagnole, il est devenu Cap Farina d’où le nom de Porto Farina, actuellement arabisé en Ghar El Melh, qui signifie grotte de Sel, peut-être à cause de l’existence de vastes salines aux alentours. L’ancienne Rusucmona devient rapidement un comptoir maritime qui est connue pour être l’avant-port d’Utique. Il a été fondé au début de la colonie phénicienne en Tunisie (1101 A.D. J.-C.). Les historiens la placent près du site actuel de la ville et non loin d’Utica24. Bien que cette station navale n’apparaisse pas dans les textes de l’époque romaine, Sadaoui et Djelloul ; notent que les vestiges archéologiques découverts à proximité témoignent de son existence après la chute de Carthage25.

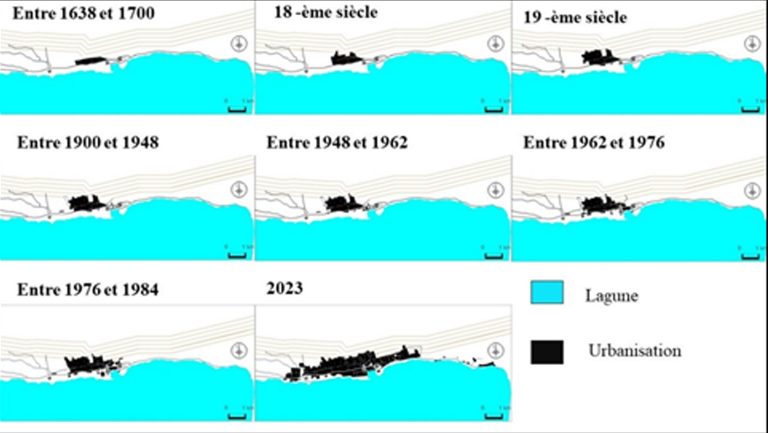

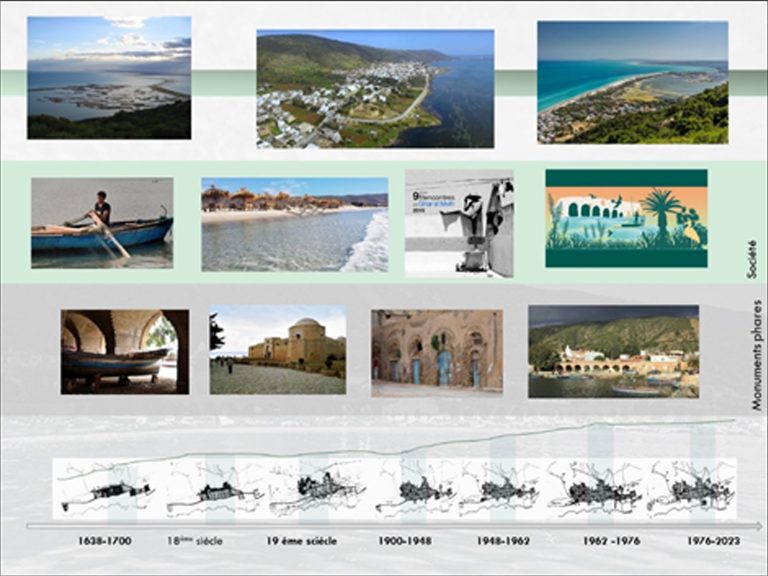

Les études iconographiques attestent, toutefois qu’à l’époque du conflit hispano-turc, le site de la ville présente un bourg et un port susceptible de recevoir une grande flotte et s’élève dans un lieu facile à secourir26. Cette bourgade atteste la présence des anciens vestiges de qasr Abi Saqr, près duquel se trouvait les ilots d’al Kurrat ou l’émir aghlabide Ziyadat Allah exécute ses proches parents27. Ce qui reflète donc l’importance du site à l’époque aghlabide. Les sources écrites à l’époque hafside ne font aucune mention d’un quelconque centre urbain. Tout de même que les cartographes ottomans attestent que la ville n’a fait que végéter durant cette époque28. Porto Farina devient finalement, une base importante pour les corsaires barbares. Après la conquête de la Tunisie par Charles Quint en 1534, les Espagnols tentent de les combattre et d’y construire un fort, mais c’est l’amiral britannique Robert Blake qui finit le conflit en 1654. Cependant, le port et ses défenses sont rapidement reconstruits, et il sert une fois de plus de base pour les pirates britanniques et maltais. Sous le règne d’Ustâ Mourad, dey Tunisien né à Gênes et régnant de 1637 à 1640, la ville est reconstruite et reçoit une colonie andalouse qui est arrivée après avoir été chassée par Philippe III d’Espagne29. Après l’appel du souverain tunisien à s’y installer, une autre colonie turque semble les y encourager. Une importante armurerie appartenant à un pirate maltais explosa en 1834 et détruisit une partie de Ghar El Melh. Afin de mettre fin à la piraterie en Tunisie, Ahmed I Bey (1837-1855) avait l’intention de convertir le camp des pirates en port militaire et commercial. Il construit de nouveaux quais, jetées, ateliers, entrepôts, casernes et bastions afin de créer un nouvel arsenal naval après avoir acheté 12 navires (de France et d’Italie)30. Une communauté maltaise, italienne et française s’installe dans la région à partir de 1840. La colonie maltaise est restée à Ghar El Melh jusqu’au début de l’indépendance. La contrebande est l’un des passe-temps originaux du peuple maltais. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, un système douanier plus rigoureux avait forcé les contrebandiers à passer à la pêche et au maraîchage. Le tournant pour cette communauté survient en 1956, lorsque la Tunisie a obtenu son indépendance. En refusant d’adopter la nationalité, les Maltais doivent se préparer à quitter ce qui, pour la grande majorité d’entre eux, était leur lieu de naissance31. Malgré le passé historique de la ville de Ghar El Melh, sa première existence en tant que ville que nous connaissons n’a commencé qu’au début des années clinquantes du siècle dernier. Malgré qu’elle présente une ville séculaire, elle ne fut érigée en commune qu’après l’indépendance. La (fig. 2) illustre une carte de la croissance urbaine.

Source : S. Karray, 2023.

En dépit de ses richesses naturelles environnantes et sa position dominant le grand lac, connu pour être le dernier vestige de l’ancien golfe d’Utique, Ghar El Melh est restée longtemps à l’écart du développement et sa croissance urbaine s’est faite très lentement. Le port, qui donne à ce village sa raison d’être, est une ancienne construction maritime punique (814 A.D.), et l’ancienne Rusucmona a longtemps joué un rôle dominant dans la région. À l’époque, c’était un système de comptabilité commerciale qui a rapidement pris en charge une composante militaire en raison de son emplacement géographique et de la conception de son site d’installation. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, plusieurs projets de dragage ont été entrepris sous les beys Husseinites32. La progressivité de l’invasion du port incite la puissance beylicale à transférer la flotte à La Goulette. Ghar El Melh est ainsi devenu une communauté de pêcheurs pacifique.

Après une période de stabilité, cet endroit était à nouveau un champ de bataille militaire crucial. Sous le règne des Mouradites, les Turcs ont servi de base cruciale à la flotte corsaire de Ghar el Melh33 . De nombreuses forteresses ont été construites au XVIIe siècle grâce à l’afflux d’immigrants andalous34. Les historiens de l’époque font strictement référence aux trois forts qui ont été fortifiés dans un effort pour repousser les plusieurs assauts qui visaient la région de Ghar El Melh. L’édification du premier fort el Ouestani, a été suivie par la construction de deux autre forts, Borj Beb Tounes et Borj Loutani ; assurait une bonne défense contre les attaques des navires occidentaux. Le port est ainsi devenu une base militaire utilisé spécialement pour la guerre des courses. Ceci a entrainé une liaison bipolaire entre deux pole, le Fort génois et la nouvelle base militaire. En outre, l’apparition de la voie principale qui suit la forme du relief. La genèse urbaine de la ville a été amorcée. Un premier noyau urbain a émergé et a commencé à façonner la région. Le centre de la ville, avec sa propre enceinte, était la zone portuaire, autour de laquelle l’ensemble du village a été organisé35. L’histoire de la zone urbaine de Ghar El Melh n’a pas pris un tournant différent jusqu’à l’arrivée des morisques au XVIIe avec la construction du premier noyau de fondation de la ville. Plusieurs Andalous, parmi le grand groupe d’immigrants espagnols attirés par ces avantages, sont venus s’y installer après les encouragements du dey Ousta-Mrad36. Pour protéger cette population des éventuelles attaques de la base militaire, le noyau de fondation a été placé dans une position intermédiaire entre les deux villages. L’introduction de la population morisque dans la région au début du XVIIIe siècle, suivie par le déclin et la fin de la course, a marqué le début d’une utilisation très intensive de la terre qui avait été acquise de la mer et les montagnes. Le contact avec les immigrants maltais qui ont développé l’industrie de la construction a contribué à l’enrichissement de la "science et du jardinage" au XIXe siècle37. L’étude de la population à partir des derniers recensements généraux de la population et de l’habitat montre que la population de la ville a évolué à un rythme relativement lent. Le taux d’accroissement démographique est très faible par rapport au taux national. Il est de 0.2 % pour la décennie (2004-2014) contre 1.03 % à l’échelle national. L’évolution de la population passe de 18.525habitants en 2004 à 19.477 habitants au dernier recensement de 2014. Avec 10.512 habitants, soit 54% dans le milieu communal contre 8965, soit 46 % au milieu non communal. Cela s’explique par l’exode rural. Sous l’effet de chômage et des conditions de vie misérable, les populations rurales ont quitté les campagnes environnantes pour venir se réfugier en périphérie. Cette croissance démographique a entraîné des besoins en matière de logements. Le nombre de logement a passé de 4664 logements en 2004 à 5916 logements en 2014. L’augmentation de logement s’explique par l’exode urbain. En effet les habitants de Ghar el Melh dans le but de rechercher des meilleures conditions de vie, quittent l’ancien centre et s’installent dans la zone périurbaine. En conséquence et en l’absence d’efforts pour restaurer ces anciennes habitations, certaines d’entre elles risquent de tomber en ruine.

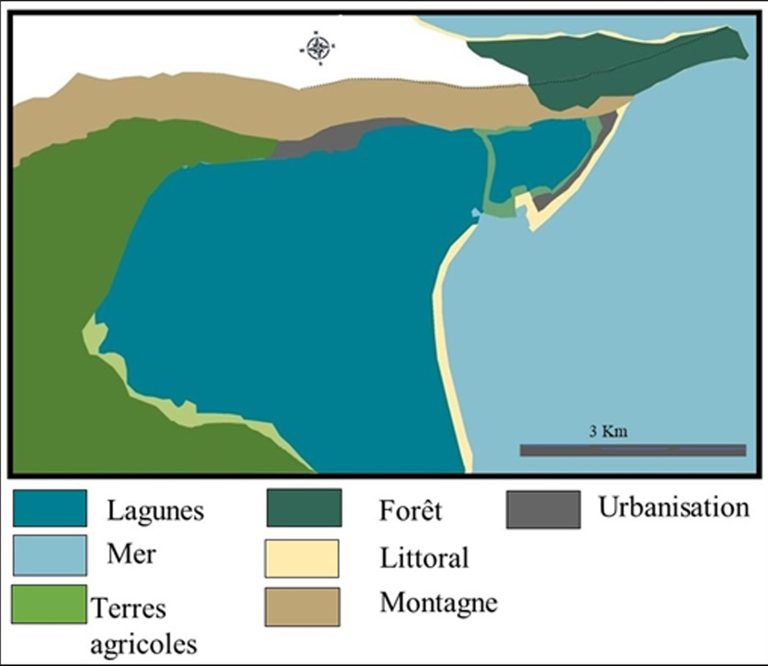

3.2. Au-delà d’un diagnostic global de Ghar el Melh vers une approche de développement durable

En adoptant une première démarche synchronique visant à déterminer une configuration d’articulation structurelle de de la ville de Ghar El Melh avec son territoire, notre analyse nous situe devant un cas de configuration structurelle. Ghar EL Melh est un village côtier du Nord qui est bâti sur une étroite bande de terre resserrée entre le lac et la montagne du Jebel el Nadhour qui le domine à 350m. Le village se distingue par son originalité au niveau de l’emplacement. Au pied du versant sud du jebel Ennadhour, se détache une masse blanche formée de maisons qualifiés comme bâties en amphithéâtre le long de la montagne offrant dans le lointain un fort joli coup d’œil. Ghar el Melh présente une multitude d’unités paysagères (fig. 3) : lagune, mer foret, littoral et milieu urbain.

Source : S. Karray, 2023.

La partie la plus méridionale de la chaîne de montagnes Edmina-Nadhour, qui se termine à Ras Sidi Ali El Mekki ou Cap Farina, forme la zone d’étude à Ghar el Melh. Et qui offre des vues sur la lagune et la colonie de Ghar el Melh. Cette montagne culmine à 325 mètres. La lagune est bordée de terres marécageuses sur ses côtés est et sud. Enfin, à l’est, une dune de sable de grande taille sépare la plage de Sidi Ali El Mekki de la mer méditerranéenne. La lagune est séparée de la mer par une barrière côtière mince et fragile. L’échange entre la mer et la lagune s’est produit dans la partie de l’isthme de ce dernier à travers un certain nombre de petits chenaux de taille allant de 10 à 70 mètres. Une seule crête, connue sous le nom de "El Boughaz" à l’est, qui a une profondeur moyenne de 2,5 mètres, relie la lagune à la mer. En outre, la lagune de Ghar El Melh reçoit de l’eau douce pendant une courte période de l’année des oueds El Kherba, El Nechma et Cherchara, ainsi que des eaux ruisselées, des pluies directes, la source d’El Ayoun, et le canal El Mebtouha. Enfin, il est important de rappeler que les eaux de l’Oued Medjerda ne s’y rendent qu’occasionnellement lors de crues exceptionnelles. La lagune de Ghar El Melh, communément appelée "Bhira", a une forme elliptique et s’étend sur environ 7 km à l’est et 4,5 km au sud et au nord. La longueur de ses côtes est d’environ 22 km, Plus au sud, on rencontre le delta de la Mejerda, le plus important cours d’eau du pays qui draine un bassin versant de 23.500 km². La région de Ghar El Melh est située entre les isohyètes 500 et 600 mm de précipitations annuelles et connaît des températures clémentes en raison de sa proximité avec la mer, qui reste le facteur déterminant pour tous les paramètres climatiques en général et les températures en particulier. Il est situé sur la côte nord de la Tunisie, qui bénéficie d’un climat méditerranéen global caractérisé par un été chaud et sec et un hiver froid. Par ailleurs ceux de la zone de Ghar El Melh présentent une grande variété de sols liée essentiellement à la topographie et à la nature des roches qui forment le substrat. Les sols très salés à horizons superficiels poudreux, qui sont des sols halomorphes riches en sels qui se localisent sur les pourtours des zones humides. Ces sols sont le plus souvent hydromorphes et argileux. Ces efflorescences salines sont colonisées par des steppes caulescentes halophiles. Ces sols très sensibles ne présentent pas d’intérêt agronomique et enregistrent des phénomènes d’érosion assez importants notamment par floculation des argiles et par érosion éolienne en été. Les sols bruns calcaires se localisent sur le versant Sud de Djebel Nadhour. Ce sont des sols assez profonds (80 cm à 100 cm) avec des taux de minéralisation très élevés, preuve d’une activité microbiologique et d’une évolution pédo génique importante. Les sols minéraux bruts qui sont des sols d’origine marine présents sur la frange littorale et se composent de sables grossiers à fins caractérisés par l’absence de matière organique. Les sols litho morphes qui présentent des sols appartenant à la classe des vertisols présents aux pieds des versants Nord du Massif Edmina/Nadhour. Ce sont des sols profonds, développés sur des argiles et des marnes argileuses. Globalement, la pédologie de la zone présente des sols assez dégradés, sensibles aux phénomènes d’érosion.

Porto Farina, en traversant le temps connait une extension et un éloignement des limites de son noyau de fondation d’est en ouest. Le tissu Urbain est homogène, dense, structuré de manière orthogonale. Le traçage des rues principales et latérales est procédé suivant un plan régulier avec deux axes de 8 mètres, médiane et méridionale reliée par des axes perpendiculaires. L’artère médiane débouche sur une placette publique centre de la vie urbaine « La Rhiba »et l’artère méridionale débouche sur le souk et sur le port et l’arsenal. La ville de Ghar el Melh présente une succession de noyaux urbains turcs et andalous structurés le long d’un axe majeur qui reflète les différentes vagues d’immigration qui structurent la ville. La ville Ghar el Melh est composée essentiellement de quatre tissus urbains qui correspondent à des époques différentes de son histoire :

- Le tissu turc de fondation : Le premier tissu de l’histoire turque a été créé sous le règne de Ousta Mrad au XVIIe siècle. Son style architectural varié le distingue des autres villages turcs. Dans ce tissu, les maisons sont situées les unes à côté des autres, le long des rues et prennent jours sur celles-ci par les percements d’étroites façades juxtaposées. Ce noyau urbain est marqué par une architecture unique qui se distingue de l’architecture résidentielle et une installation militaire portuaire.

- Le Tissu de fondation andalouse : Au XVIIe siècle, les Morisques Andalous sont établis à Porto Farina en même temps que le premier noyau de la ville Ce tissu est contigu au tissu turc. Les deux tissus sont divisés par une rue orthogonale axe historique. Les mêmes principes d’intégration et d’organisation spatiale qui s’appliquent à l’architecture turque s’appliquent également à l’architecture andalouse. La mitoyenneté des habitants est l’un des principes directeurs de cette architecture. En conséquence, les maisons s’alignent en s’éloignant les unes des autres.

- Le tissu de la zone périphérique : au XIXe siècle, une importante extension a eu lieu sur un terrain en pente. Porto Farina a connu dès lors, un développement en hauteur par rapport à l’axe principal. Ces structures témoignent d’une volonté de se fondre dans la culture d’édification des médinas tunisiennes. Pourtant, l’architecture coloniale s’inspire d’une collection de sources qui créent ensemble .

- Une identité architecturale unique. Les fenêtres, qui étaient inexistantes ou très petites dans le passé, sont devenues très allongées en hauteur et fixées par une grille en fer forgé.

- Le Tissu nouveau : l’espace urbain de Porto Farina, dès le début du XXe siècle et après l’indépendance du pays a vu l’apparition d’un tissu caractérisé par une morphologie qui ne répond à aucune logique d’extension ni d’aménagement urbain. Aujourd’hui, le village, qui connait une prolifération de constructions, se développe dans tous les sens.

La ville de Ghar El Mel s’est développée lentement le long des deux axes parallèles au littoral de la ville car elle était autrefois un lieu de villégiature très convoité. La pêche et l’agriculture sont les deux principales activités. La ville se situe entre la mer d’un côté et la montagne de l’autre, et il est de 500 mètres de large. Car à ces deux frontières naturelles, la valeur de la terre est très élevée. Les berges extrêmement basses de la lagune de Ghar El Melh sont presque entièrement entourées de vastes régions marécageuses. En raison du système de jardinage utilisé là-bas — une multiplicité de petites exploitations et de jardins méticuleusement planifiés appelés Gattayas —, c’est la partie la plus septentrionale de la lagune qui attire le plus l’attention. Les Gattayas sont une composante importante du patrimoine historique, culturel et naturel de Ghar El Melh, unique en Tunisie. Ces lieux culturels témoignent d’une longue histoire fondée sur une compréhension du comportement des eaux douces dans un environnement côtier et marin à des fins agricoles. A l’origine d’un terroir unique et d’un grand intérêt patrimonial, cette technique ancestrale consiste à gagner des terres agricoles par une forme de poldérisation. Le paysage est unique, avec des parcelles (les gtayas) disséminées au milieu des sebkhas ou en plein milieu lagunaire. Les plantes y sont irriguées, depuis leurs racines, suite au mouvement, en rapport avec la marée, d’une lentille d’eau douce qui se forme dans le sol artificiel. Les quantités de terre qui sont nivelées et régularisées à une altitude exacte permettent l’exploitation de la surface de la lagune. En fait, le sol produit doit être suffisamment épais pour que les racines des plantes destinées à y être cultivées soient protégées de l’eau salée tout en pouvant bénéficier du flux d’eau douce de la nappe phréatique. Cette nappe, qui n’a que quelques mètres de profondeur, est soumise à un équilibrage vertical par rapport aux changements de niveau du lac provoqués par une marée semi-quotidienne d’une amplitude de vingt-six centimètres. Les plantes plantées bénéficient ainsi de l’humidité du sol ou sont même irriguées organiquement, du fond, deux fois par jour.

En effet, dans cette partie de la recherche, on s’intéresse à discerner si les transformations du paysage urbain de la ville de Testour, à travers la production d’un nouveau territoire et l’intensification des paysages ordinaires, œuvrent pour un cadre de vie de qualité. Pour un premier lieu, on a eu recourt à une méthode de traçage visuelle. A travers les études de quelques vues du paysage urbain et architectural, depuis les environs de Ghar el Melh, en revanche la silhouette dominante de la ville est soulignée. La lecture du sky line de la ville démontre une articulation entre les montagnes environnante d’arrière-plan, et le paysage des forts et de l’arsenal et du port. Le port était au dix-septième siècle le plus grand port corsaire de la Régence de Tunis d’où partaient de redoutables galions appartenant à de riches armateurs commandés par des Arnaout (Albanais) ou des renégats corses et levantins qui menaient la course en Méditerranée contre les vaisseaux chrétiens et dont les revenus constituaient à l’époque la principale source de richesse du royaume de Tunis. En un deuxième lieu une stratégie de répertoriage et d’audit des monuments phares, des techniques de construction, a été entreprise. La ville présente un legs d’architecture défensive marqué par la présence des trois forteresses dans le village (Borj Barrani ou Lazaret, El Oustani ou Kechla et Borj Loutani). C’est en outre, le témoin encore présent de ce passé corsaire, où captifs renégats et immigrés turcs, corses, sardes et maltais constituaient l’essentiel de la population. En 1640, le Dey Osta Moratto Genovese, génois d’origine (Sta Mrad Genouiz) a réaménagé le port du village pour lui permettre de recevoir la marine militaire du Bey Husseinite et devenir au dix-septième siècle le plus grand port militaire du pays avant Bizerte, Sousse et Sfax. Plus tard et avec l’interdiction de la course, les Borj ont été transformés au dix-neuvième siècle en garnison militaire du bey. Le marabout de sidi Ali El Mekki, le saint protecteur du village présente aussi un lieu de convoitise de plusieurs visiteurs du site.

Le patrimoine intangible de Ghar el Melh présente tout de même un intérêt majeur à la ville. Durant cette partie de la recherche, notre but est de cerner à quels points, le patrimoine tangible et intangible de la ville peuvent être des catalyseurs d’une approche de management durable des pratiques patrimoniaux à Ghar El Melh. Il est également étonnant de voir à quel point il y a un trésor culturel immatériel. Le spectre est assez large également. Les aliments comme el mahkouka avec mhamsa el hlou, matbakh el jabal, et la sauce sannour, présentent un leg culinaire incontestable. Pour maintenir la maîtrise de ces connaissances et étendre son influence en dehors de Ghar El Melh, un effort et un investissement d’énergie doivent être entrepris. En outre, Ghar El Melh a incontestablement émergé comme un haut lieu du tourisme local, projetant une image d’un petit paradis avec un nombre croissant d’installations pour préserver les ressources naturelles comme démontré par la figure 4. (Fig. 4)

Source : S. Karray, 2023.