Numéros en texte

intégral

Numéro 01

02 | 2016

Note sur un décor aghlabide inédit, de la Grande mosquée de Sfax

Faouzi Mahfoudh

Résumé

Cette note vise à faire connaitre un bas-relief inédit, qui se trouve actuellement scellé sur la face ouest de la tour inférieure de la Grande Mosquée de Sfax. La sculpture, qui serait d’origine aghlabide, est comparable à celles que nous rencontrons dans le mihrâb de la Grande Mosquée de Kairouan et dans la nef centrale de la Zitouna de Tunis ; elle nous éclaire sur l’histoire de la mosquée sfaxienne, au IXe siècle et sur la nature des échanges artistiques entre les principales villes du pays

Mots clés

Sfax, bas-relief, minaret, Aghlabides, mihrâb, coquille.

Pour citer cet article

Faouzi Mahfoudh, « Note sur un décor aghlabide inédit, de la Grande mosquée de Sfax »,

Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°2,

Année 2016.

URL : http://www.al-sabil.tn/?p=757

Texte integral

La Grande Mosquée de Sfax a été fondée à l’époque aghlabide, en même temps que les remparts de la ville1. La date, retenue par les sources historiques, est 234/ 8412. En 378/988, du temps du deuxième émir ziride Abū al-Fatḥ al-Manṣūr, le monument a été totalement reconstruit. Sa moitié occidentale est délaissée et occupée, depuis, par diverses constructions. Une inscription martelée, fixée sur la façade orientale, portant le nom de l’émir et la date des travaux, atteste de cette grande transformation radicale3.

Durant huit siècles, le monument a vécu, amputé de toute son aile occidentale. Celle-ci n’a été récupérée qu’à l’époque husseinite, au milieu du XVIIIe siècle. Le chroniqueur sfaxien Maḥmūd Magdīsh raconte cet épisode. Il aurait assisté aux fouilles qui ont dégagé les structures de la Mosquée initiale, cette dernière s’étendait, nous dit-il, grosso-modo, sur la superficie du monument actuel4.

Les multiples travaux et la succession des interventions ont enseveli le monument primitif, dont rien ou presque ne subsiste. Par conséquent, les chercheurs se contentent de maigres indices, pour tenter de restituer le plan de l’oratoire du IXe siècle. Tous s’accordent à dire que ce dernier reprend dans ses grandes lignes le plan basilical de la Grande Mosquée de Kairouan5.

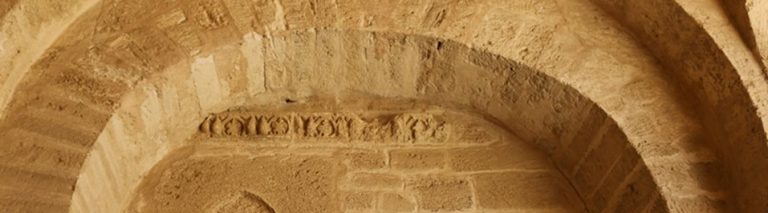

De nos jours, encore, l’élément le plus représentatif de la première mosquée est son minaret à trois étages, superposés, qui se dresse dans l’angle nord-ouest de la cour. Lucien Golvin soutient qu’il a été couvert, à l’époque ziride, par une chape de pierre. Dans un journal local, il écrit : « des travaux récents de restauration dans la base du minaret ont révélé que ce que nous voyons n’est qu’une sorte de chape, un mur de pierre qui est venu se plaquer sur une tour plus ancienne, ce que devaient confirmer des sondages effectués plus haut. Quelques vestiges d’écriture sont apparus au dessus de la porte ; ils sont illisibles, mais le style de l’écriture, là encore, ne saurait embarrasser un spécialiste : elle est du IXe siècle et l’on peut alors penser que les inscriptions citées précédemment datent des travaux de restauration sans doute très importants, voire une refonte du bâtiment, mais non sa fondation primitive »6.

Or, c’est précisément dans ce minaret, que nous trouvons le décor que nous publions dans cette note et qui constitue, à nos yeux, un indice archéologique, assez important et significatif mais qui n’a pas retenu l’attention de tous ceux qui se sont intéressés à la Mosquée. On ne lui trouve, à notre connaissance, aucune allusion. La monographie, consacrée à la Mosquée, ignore même son existence.

Le document qui nous occupe est une plaque rectangulaire en grés marin (formation Rejiche eutyrrhénienne), qui mesure 50 sur 32 centimètres et qui se trouve encastrée dans la paroi ouest, du noyau central de la tour inférieure, à hauteur de 25 centimètres du parterre7.

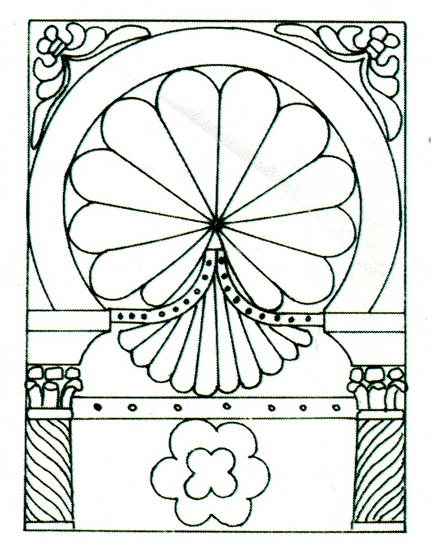

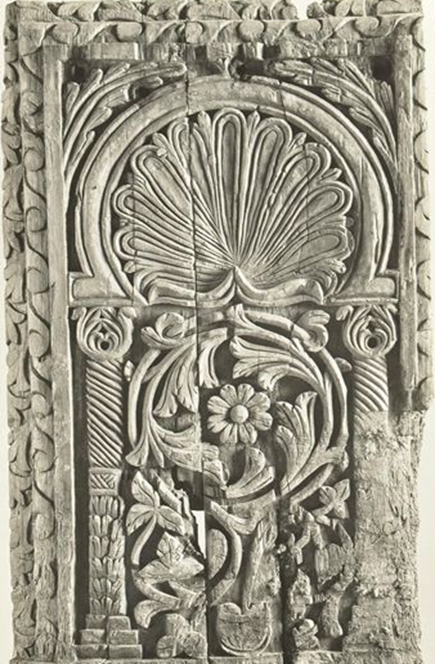

Il s’agit d’un bas-relief, sculpté en champlevé, dont le motif dessine un arc en plein cintre outrepassé, retombant sur deux colonnettes lisses et trapues, dotées de sommiers à trois stries horizontales et de chapiteaux ornés de feuilles lobées, sommairement ébauchées. Le tympan de l’arc est meublé d’une rosace, en forme de coquille rayonnante à la base, qui laisse pendre un fleuron éclaté, coiffant une rosace, dont ne subsistent que les 4 pétales supérieurs et le bouton central proéminent.

Ce motif est parfaitement datable. Il remonte assurément au IXe siècle. Il présente des ressemblances assez saisissantes, avec les panneaux de même facture, perceptibles dans le mihrâb de la Grande Mosquée de Kairouan. Ce dernier est, on le sait, bien daté par des textes qui

le rattachent, selon les uns, à Ziyādat Allāh 221/836 (Bekri et Ibn al-Abbār) et selon les autres, à Abū Ibrāhīm Aḥmad 248/862 (Tujībī et Ibn Nājī)8. Une inscription, déchiffrée et publiée par notre ami Lotfi Abdelajaoued confirme l’origine ifriqiyenne de l’œuvre. Elle donne le nom du sculpteur : Abū al-‘Afiya Allām (ou Gulām)9 al-Andalusī. L’analyse de la paléographie conforte, sans équivoque, l’origine aghlabide de l’œuvre10.

Dans le mihrâb de Kairouan, six panneaux occupant l’axe central de la niche et les deux extrémités du registre supérieur, présentent les mêmes faciès que la plaque sfaxienne. Sans tenir compte de la nature des matériaux et de la subtilité de la réalisation, plus soignée dans le sanctuaire de Kairouan et en faisant, aussi, fi des variations minimes, observées d’un carreau à un autre11, on constate qu’ils ont, tous, le même esprit, le même thème et les mêmes éléments constitutifs, à savoir l’arc en plein cintre outrepassé, les colonnettes surmontées de chapiteaux et de sommiers, le tympan rehaussé d’une rosace, en forme de coquille rayonnante, de bas en haut et la palme pendante qui entoure la rosace et son bouton saillant.

Manifestement, le bas-relief de Sfax copie, presque à l’identique, un motif de l’honneur dans la plus grande et la plus honorable Mosquée ifriqiyenne ; un motif, qui semble tellement prisé et en vogue, qu’il est retenu, plus tard, en 250/864, dans la grande mosquée Zitouna de Tunis. Dans ce grand monument, qui représente la synthèse de l’art aghlabide, douze panneaux en stuc, censés appartenir à l’ancien mihrâb aghlabide, ornent la nef axiale. Des doutes subsistent, quant à l’originalité de ces plaques et rien n’empêche qu’il y ait eu des contrefaçons ; cependant, et en dépit de ces réserves, deux panneaux nous paraissent authentiques et retiennent l’attention (Daoulatli, n° 10 et 12)12. Le premier est le n° 12, rehaussé d’une inscription coufique, portant la profession de foi islamique ; l’écriture est celle de l’époque aghlabide. Le second est le n° 10, quasiment identique à celui de Sfax puisqu’on y voit : l’arc en plein cintre outrepassé, reposant sur deux colonnettes, surmontées de sommiers et de chapiteaux, la coquille rayonnante du tympan et la rosace bulbeuse, occupant la partie inférieure de la composition.

Sessin A. Daoulatli.

Photographie de Creswell.

Notre bas-relief prouve que Sfax dépendait de l’école artistique officielle de Kairouan. Les artisans et les décorateurs de sa mosquée se sont bien inspirés de la Grande Mosquée de la métropole. C’est là, qu’ils ont puisé l’essentiel de leur répertoire ornemental, la forme générale de l’édifice et le style du minaret, à trois étages. L’emprunt est manifestement conscient et il a une signification politique puisqu’il s’agit d’une marque de considération et d’allégeance, envers les maîtres du pays et leur capitale vénérée. Où se trouvait notre bas-relief ?

Il n’est pas aisé de répondre à cette question. Et on ne peut, en l’état actuel de nos connaissances, que formuler deux suppositions, qui restent, l’une comme l’autre, assez fragiles,

faute de preuves indiscutables.

- La première est que le panneau sfaxien appartenait à un mihrâb, qui contrefaisait celui de Kairouan et qui aurait disparu, lors des travaux zirides de 378/988. Nous sommes conscients qu’une telle hypothèse est peu fondée car les éléments du puzzle manquent et l’on ne peut trancher l’énigme, en se fondant sur une pièce unique. Il n’en demeure pas moins que, si tel était le cas, le mihrâb de Kairouan aurait eu des émules, à Sfax et probablement, aussi, à Tunis. Il y a, là, un début de réponse, à une question qui hante les archéologues, qui se sont souvent demandés, si le mihrâb de Kairouan avait eu de semblables, en Ifriqiya et ailleurs.

- La deuxième hypothèse est que le décor était, d’emblée, incrusté dans le minaret aghlabide ; son emplacement actuel, sur la paroi de la tour inférieure originelle pourrait, à la limite, constituer un début de preuve. Il faudra, alors, dans ce cas d’espèce, expliquer le choix d’un tel endroit, loin des regards et sans aucun effet, sur les croyants et les visiteurs du sanctuaire. Pourquoi a-t-on mis un décor si beau dans un endroit aussi dissimulé ?

A bien observer, nous penchons, plutôt, vers la première hypothèse, qui suppose que l’élément se trouvait primitivement dans la salle de prière, qu’il a été récupéré, lors de la reconstruction de la mosquée et accroché, alors, dans le minaret. Il a été retenu, en raison de sa valeur esthétique indéniable. La nature même de la roche, fragile et poreuse mais facile à tailler, milite en faveur d’un objet, destiné initialement pour une décoration intérieure.

L’influence de Kairouan, sur la mosquée de Sfax, est indéniable. Mais, il ne faut pas omettre une influence, encore plus générale, qui touchait, cette fois ci, la totalité de l’Ifriqiya. Il s’agit de l’influence orientale. Ainsi, dans la vieille ville d’al-Qods, et plus précisément, dans la Grande Mosquée al-Aqsā, les archéologues du milieu du XXe siècle ont mis à jour, des panneaux en bois, remontant à l’époque omeyyade. Certains d’entre eux offrent une analogie, avec ceux de Kairouan, de Sfax et de Tunis. Quelques-uns dessinent avec beaucoup plus d’exubérance, la niche appuyée sur des colonnettes, dotées de chapiteaux, de sommiers, de coquille meublant le tympan, de rosace et de bouton en saillie13. Il est fort possible que les Ifriqiyens du Moyen âge ont intentionnellement reproduit ce type de décor, à forte valeur symbolique. On serait tenté de dire que le répertoire décoratif et les courants artistiques s’échangeaient partout, dans l’aire arabo-musulmane ; et les motifs, comme les idées, circulaient librement, bravant ainsi lesdistances et les frontières. Sfax, comme Kairouan et Tunis, était dans cette mouvance et suivait les courants, en vogue, qui sillonnaient le dār al-islām, de bout en bout.

Grâce à ce bas-relief, le problème de la Mosquée aghlabide de Sfax est reposé ; et notre document vient enrichir le dossier, qui comporte les pièces suivantes :

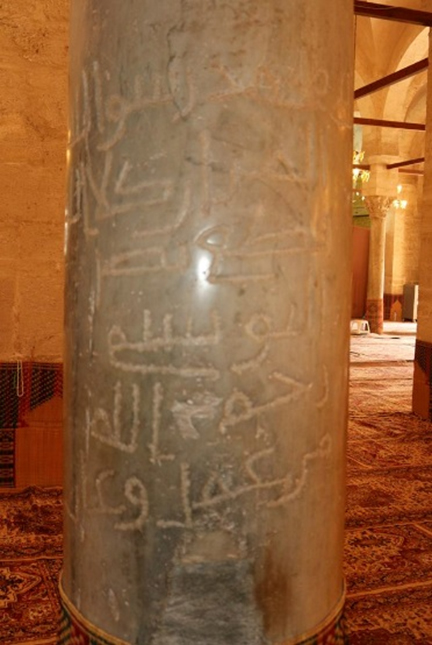

- Deux cartouches épigraphiées, exécutées sur les fûts de deux colonnes, en face de l’actuel mihrâb ottoman. Le premier porte le mot « Allah », le second, « Muhammad est le messager de Dieu ». Le style de l’écriture s’apparente à celui qui se trouve à Kairouan, au IXe siècle14.

doc. Lotfi Abdeljaoued.

- Une inscription, très érodée, signalée par Golvin et qui a disparu, depuis mais dont nous sommes certains qu’elle remonte au IXe siècle et qu’elle appartenait à la mosquée primitive15 ;

- Une frise composée de fleurons à cinq lobes, inscrits dans des cercles séparés par des motifs puriformes, fixée sur le tympan de l’arc d’entrée du minaret, au-dessus d’un arc recti-curviligne muré (Fig.6). La feuille à cinq folioles lisses est bien datéedu IXe siècle ; elle est largement présente dans le mihrâb de Kairouan et sur les panneaux qui agrémentent son dôme.

- Une autre frise de fleurons à trois lobes, inscrits dans des cercles, qui a été exhumée à une profondeur de 60 cm. et qui a été dégagée, lors d’un sondage effectué à la base de la tour du côté Est. (Fig. 7).

- Enfin, dans la partie de la salle de prière, ajoutée à l’époque ottomane, se voit un fût qui porte un graffiti donnant le texte suivant : « Muhammad est le messager d’Allāh, le Coran est la parole d’Allāh. Extraction de Naṣr al-Tūnisī, Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui ont effectué le travail et ceux qui ont prêté leur aide ». L’inscription est datable, par sa paléographie du IXe siècle. Elle confirme l’importance du travail de remploi des matériaux antiques, que l’on cherchait,surtout, dans les sites romains de la région. L’allusion à la nature du Coran rappelle la vigoureuse controverse, qui opposait à l’époque, les sunnites malékites, aux mu’tazilites, détenteurs de la doctrine officielle. Si l’on croit Magdīsh, les colonnes réutilisées se trouvaient, déjà, sur place, avant leur réinsertion dans la nouvelle adjonction, elles appartenaient au monument aghlabide.